新冠病毒(SARS-CoV-2)引发的全球大流行已深刻改变了人类社会的运行方式,一个看似简单却极具科学深度的问题常常被提出:“新冠病毒到底长什么样子?”病毒作为一种微观存在,无法通过肉眼直接观察,但其形象通过科学技术的帮助已逐渐清晰,本文将从形态结构、科学成像方式以及其与人类认知的互动三个层面,探讨新冠病毒的“样子”。

新冠病毒属于冠状病毒科,其名称“冠状”源于拉丁文“corona”,意为“王冠”或“光环”,这一名称直接描述了病毒在电子显微镜下的形态特征:病毒颗粒的外膜上布满了棘突蛋白(Spike Protein),这些蛋白在显微镜成像中呈现为类似日冕的突起状结构,使其整体看起来像一顶布满尖刺的皇冠,病毒颗粒的直径约为80-120纳米,只有头发丝直径的千分之一左右,其核心是由核糖核酸(RNA)构成的遗传物质,外部则由脂质双层膜包裹,这些棘突蛋白不仅是病毒形态的标志,也是其侵入人体细胞的关键工具——通过与人体细胞表面的ACE2受体结合,病毒得以启动感染过程。

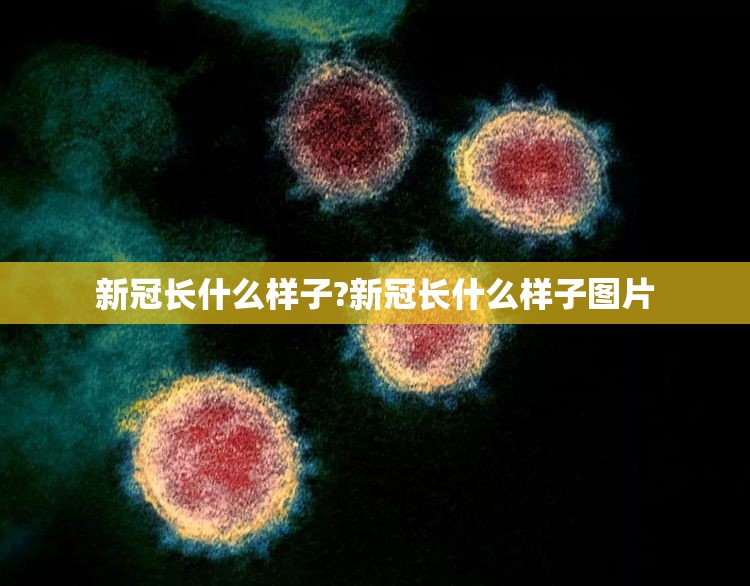

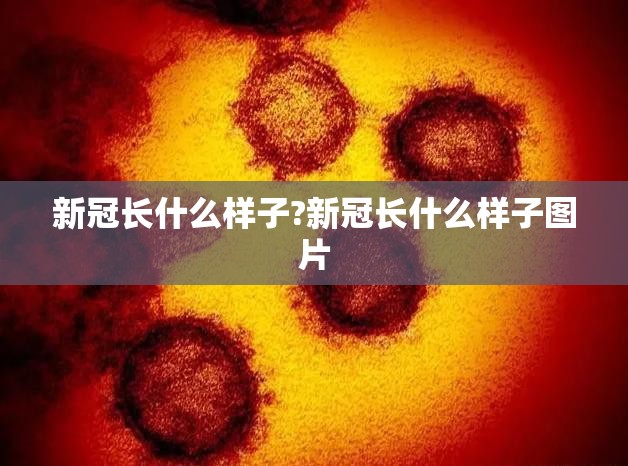

人类对病毒形态的认知完全依赖于科学技术的发展,最初,科学家通过电子显微镜技术(包括透射电镜和扫描电镜)捕获了病毒的第一批图像,这些图像呈现了病毒颗粒的近似球形结构及其表面的棘突分布,但它们往往是黑白的二维静态画面,缺乏细节和立体感,随着技术的进步,冷冻电子显微镜(Cryo-EM)和X射线晶体学等高端成像技术使得科学家能够以接近原子级的分辨率解析病毒蛋白的结构,2020年初,中国和美国的科研团队先后公布了新冠病毒棘突蛋白的高清三维结构,这些图像以绚丽的色彩渲染,展示了蛋白质的复杂构象,仿佛一件精美的微观艺术品。

科学可视化技术进一步拉近了公众与病毒的距离,媒体和科普作品中常见的病毒图像多是基于科学数据的艺术重构,通过计算机建模和渲染,将黑白电镜图像转化为色彩鲜艳、立体动态的模型,这些图像虽非病毒的“真实照片”,但它们帮助普通人直观理解病毒的形态和入侵机制,从而增强了对防疫措施的科学认知。

尽管病毒本身是微观的,其影响却宏观而深远,新冠病毒的“样子”不仅存在于实验室图像中,更体现在人类社会的方方面面,疫情初期,媒体反复播放的病毒模型图像加深了公众对危机的感知;社交距离、口罩和疫苗成为病毒“无形存在”的有形回应,甚至艺术领域也加入了这场“可视化”探索——数字艺术家将病毒结构转化为雕塑和绘画,试图以美学方式表达对疫情的理解与反思。

更重要的是,科学对病毒形态的揭示直接推动了防疫策略和医疗技术的突破,基于棘突蛋白结构的研究,科学家迅速开发出mRNA疫苗和中和抗体药物,这些成果无一不依赖于对病毒“样子”的深度解析,可以说,认识病毒的模样,是人类对抗疫情的第一步。

新冠病毒的“样子”既是一种微观实体,也是一种科学、媒体和文化构建的符号,通过科学技术,我们得以窥见其皇冠般的形态;通过可视化手段,我们将其转化为认知工具;通过社会行动,我们赋予其应对意义,或许,真正的“看见”不仅仅是视觉上的观察,更是理解其本质与影响的过程,在未来的疫情应对中,这种认知将继续引导人类更理性、更团结地面对未知的挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~