新冠疫情自爆发以来,迅速席卷全球,成为人类健康的重要威胁,随着科学研究的深入,人们逐渐认识到,预防新冠病毒感染不仅依赖于疫苗,还包括药物干预、个人防护和公共卫生措施,许多人对“预防新冠病毒有什么药”存在误解,盲目追求药物预防,反而可能带来风险,本文将基于权威医学指南和最新研究,探讨预防新冠病毒的药物选项,并强调科学用药的重要性,同时提供综合防护建议。

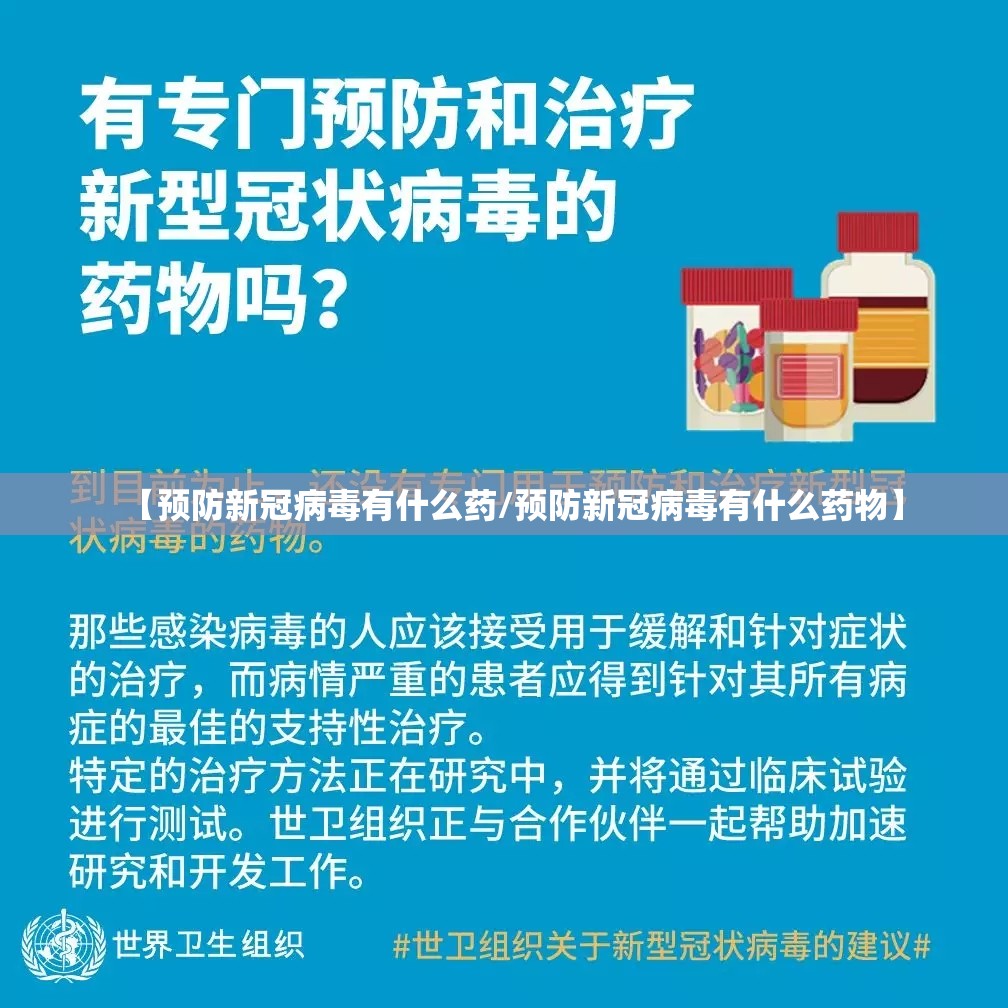

必须明确一点:目前尚无特效药物可以完全预防新冠病毒感染,世界卫生组织(WHO)和各国卫生机构(如中国国家卫健委、美国FDA)均指出,药物主要用于治疗已感染的患者,或用于高风险人群的暴露后预防,而非作为常规预防手段,盲目使用药物(如抗生素、抗病毒药)预防新冠病毒,可能导致药物耐药性、副作用或延误其他疾病的治疗。

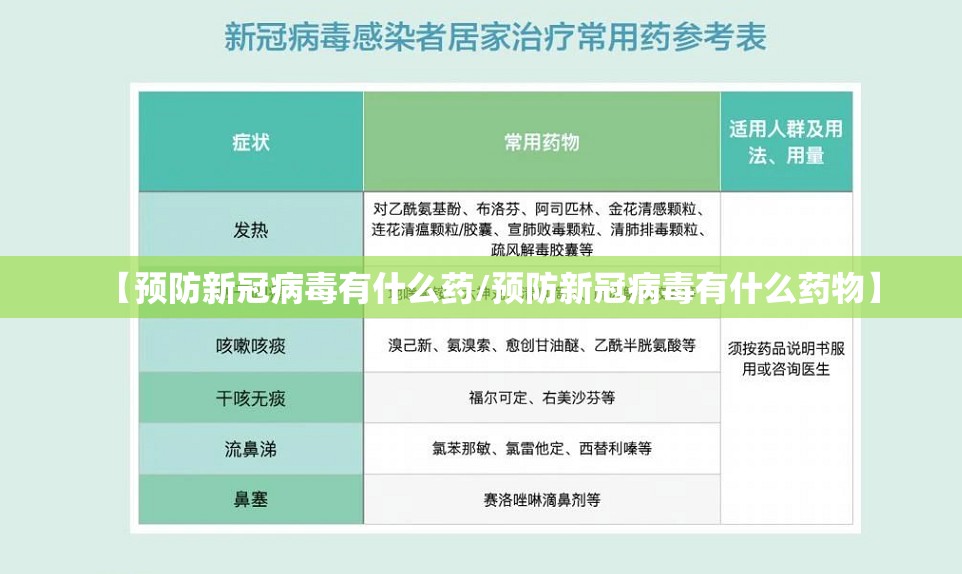

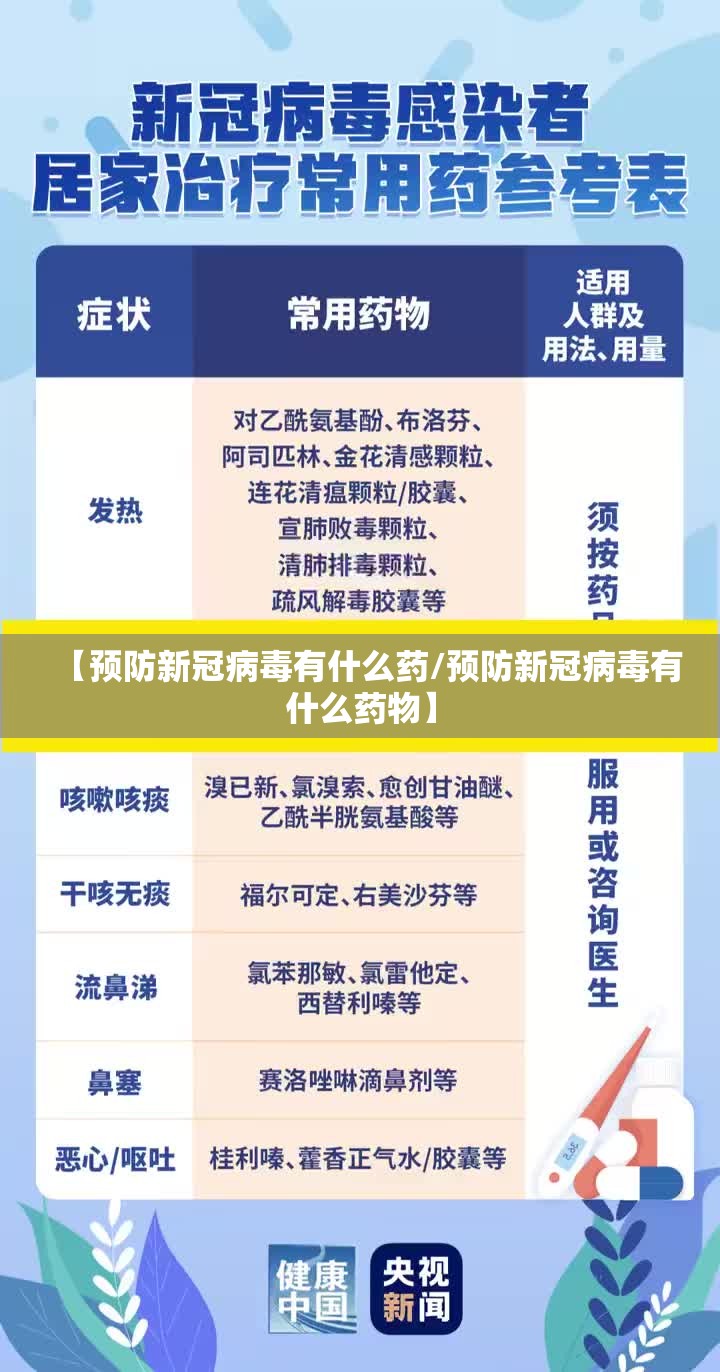

尽管如此,在某些特定情况下,药物可以作为辅助预防措施,以下是经临床研究证实可能有效的药物选项,但均需在医生指导下使用:

单克隆抗体:这类药物(如Bamlanivimab、Casirivimab/Imdevimab)通过模拟人体免疫系统攻击病毒,用于高风险人群的暴露后预防,未接种疫苗且与感染者密切接触的免疫缺陷者,可能在医生评估后使用,但这类药物价格高昂、需静脉注射,且对变异毒株效果可能下降,因此不适用于大众预防。

抗病毒药物:口服抗病毒药如Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦)和Molnupiravir,主要用于轻中度感染者的早期治疗,减少重症风险,少数研究显示,它们可能用于暴露后预防,但证据有限,且需在感染初期使用,普通人群不应自行服用作为预防。

中和抗体疗法:与单克隆抗体类似,主要用于治疗而非预防,目前尚无广泛推荐用于健康人群的预防。

其他药物(如伊维菌素、羟氯喹):这些药物曾被视为“希望”,但大规模临床试验(如WHO的“团结试验”)证实其对预防或治疗新冠病毒无效,且可能引发严重副作用,WHO明确反对其使用,公众应避免盲目跟风。

与药物相比,疫苗是预防新冠病毒最有效、最经济的手段,疫苗通过激发人体免疫系统产生抗体,减少感染、传播和重症风险,现有疫苗(如mRNA疫苗、灭活疫苗)虽不能100%阻断感染,但对Delta、Omicron等变异毒株仍具保护力,加强针(第三针或第四针)可进一步提升免疫水平,WHO建议,符合条件者应完整接种疫苗,这是预防的基础。

预防新冠病毒不能依赖单一药物,而需采取综合措施:

个人防护:坚持佩戴口罩(尤其在密闭场所)、勤洗手、保持社交距离、避免聚集,这些简单措施能显著降低病毒传播风险。

增强免疫力:均衡饮食、规律运动、充足睡眠和管理压力有助于强化免疫系统,虽无直接证据表明特定营养素(如维生素C、锌)可预防新冠,但保持健康生活方式是长期防护的基石。

公共卫生措施:配合核酸检测、隔离政策及通风消毒,减少社区传播,高风险人群(如老年人、慢性病患者)应优先接种疫苗和加强针。

及时就医与咨询:若出现疑似症状或高风险暴露,应立即检测并咨询医生,医生可能根据情况推荐药物干预(如暴露后预防),但切勿自行用药。

预防新冠病毒没有“神奇药丸”,药物仅在特定场景下作为医疗辅助,且需严格遵循医嘱,疫苗和综合防护才是核心策略,面对疫情,我们应相信科学、避免恐慌,通过权威渠道(如WHO或国家卫健委)获取信息,不传谣、不信谣,只有全球协作、科学应对,才能最终战胜疫情。

参考资料:世界卫生组织(WHO)、中国国家卫健委、《新英格兰医学杂志》相关指南及临床试验数据。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~