新冠肺炎疫情自爆发以来,迅速席卷全球,对公共卫生和社会经济造成了深远影响,随着科学研究的不断深入,除了疫苗之外,人们也开始关注是否有药物可以用于预防新冠病毒感染,究竟有哪些药物被认为具有预防新冠的潜力?这些药物的效果如何?在实际应用中又需要注意哪些问题?本文将基于当前的科学证据,为您详细解析。

预防性药物的概念与分类

需要明确的是,“预防新冠的药物”通常指的是通过药物干预来降低感染风险或减轻感染后症状的手段,这类药物可分为两大类:一是化学药物,如抗病毒药或免疫调节剂;二是生物制品,如单克隆抗体,需要注意的是,目前大多数药物仍处于研究阶段,或仅用于特定高风险人群,而非普通大众的常规预防手段,预防新冠的核心措施仍是疫苗接种、戴口罩、保持社交距离等公共卫生策略。

主要预防性药物及其科学依据

-

抗病毒药物

- 瑞德西韦(Remdesivir):原本用于治疗埃博拉病毒,后被发现对新冠病毒有一定抑制作用,但瑞德西韦主要用于治疗中重度患者,而非预防,近期有研究探讨其作为暴露后预防的可能性,但证据尚不充分,且需静脉注射,限制其普及使用。

- 莫努匹拉韦(Molnupiravir):这是一种口服抗病毒药,最初设计用于治疗流感,临床试验显示,它可降低新冠患者住院风险,但用于预防的数据较少,一些国家已批准其用于高风险人群的暴露后预防,但仍存在争议(如潜在突变风险)。

- 帕克斯洛维德(Paxlovid):作为口服药,它通过抑制病毒复制来减少重症风险,尽管主要用于治疗,但部分研究表明,其对家庭密接者可能有预防作用,但需在医生指导下使用。

-

免疫调节剂与抗体药物

- 单克隆抗体:例如REGEN-COV(卡西瑞单抗和伊德维单抗组合)曾用于暴露后预防,尤其针对免疫缺陷人群,随着病毒变异(如奥密克戎),许多抗体药物效果下降,目前已较少推荐。

- 干扰素:作为一种天然免疫蛋白,干扰素喷雾剂曾被尝试用于鼻腔局部预防,理论上可增强呼吸道黏膜 immunity,但大规模临床数据缺乏,且可能引起副作用如流感样症状。

- 免疫增强剂:如维生素D、锌片等膳食补充剂,一些观察性研究显示,维生素D缺乏可能与新冠易感性相关,但并无充分证据表明补充这些药物可直接预防感染,它们更多是辅助支持免疫系统,而非特异性预防手段。

-

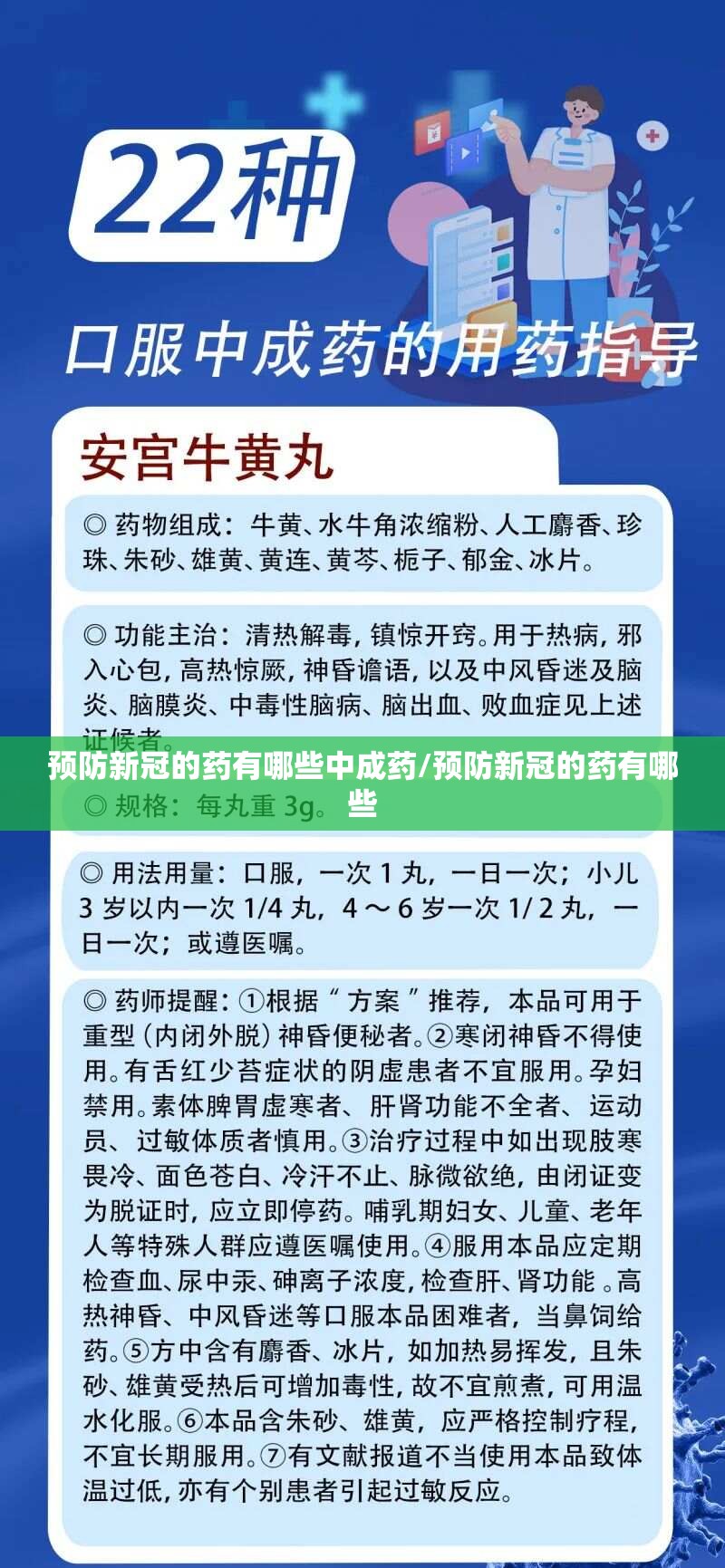

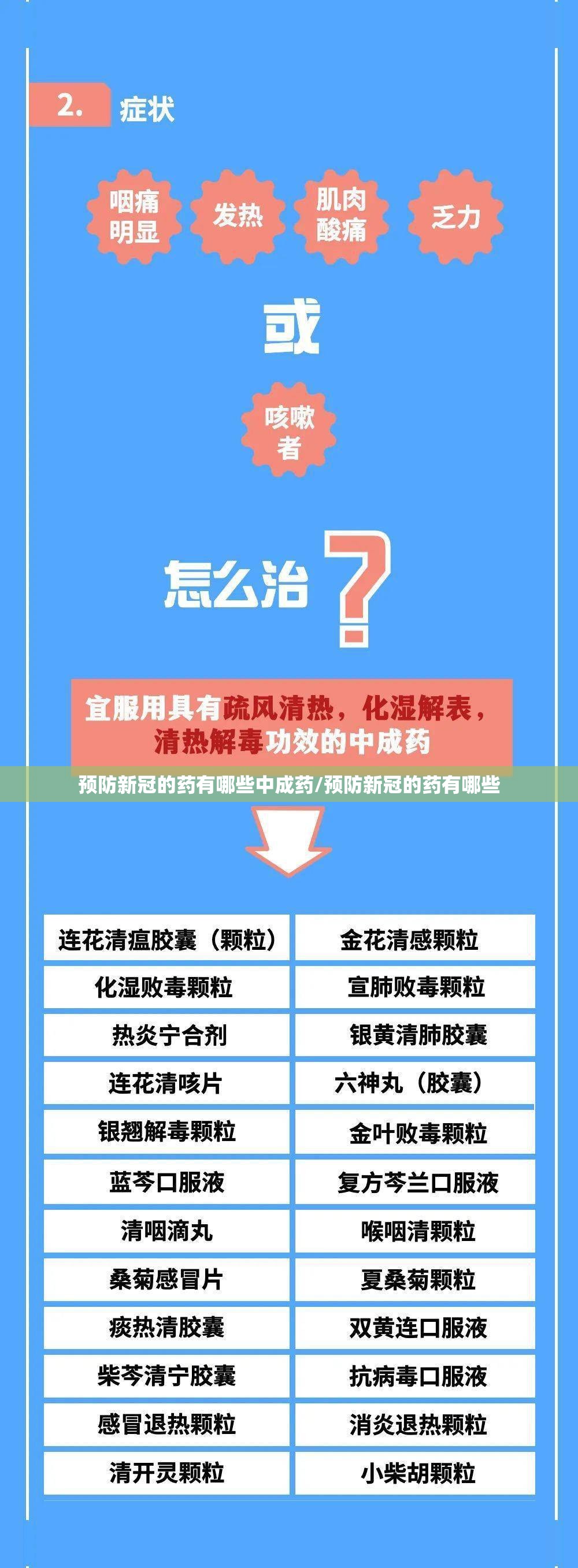

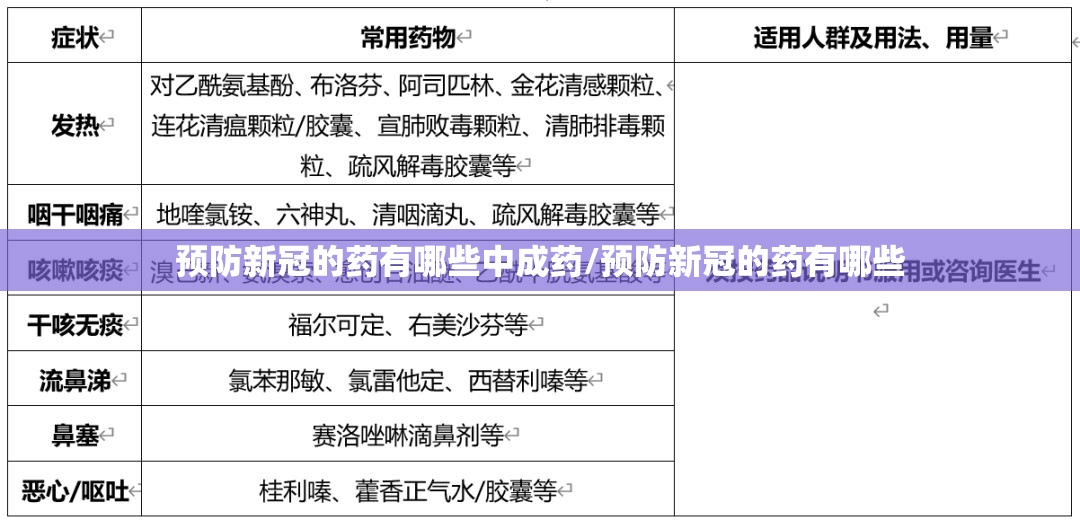

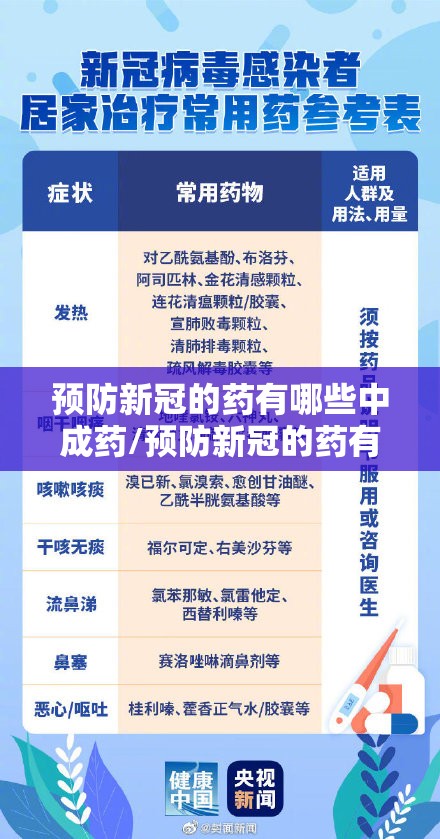

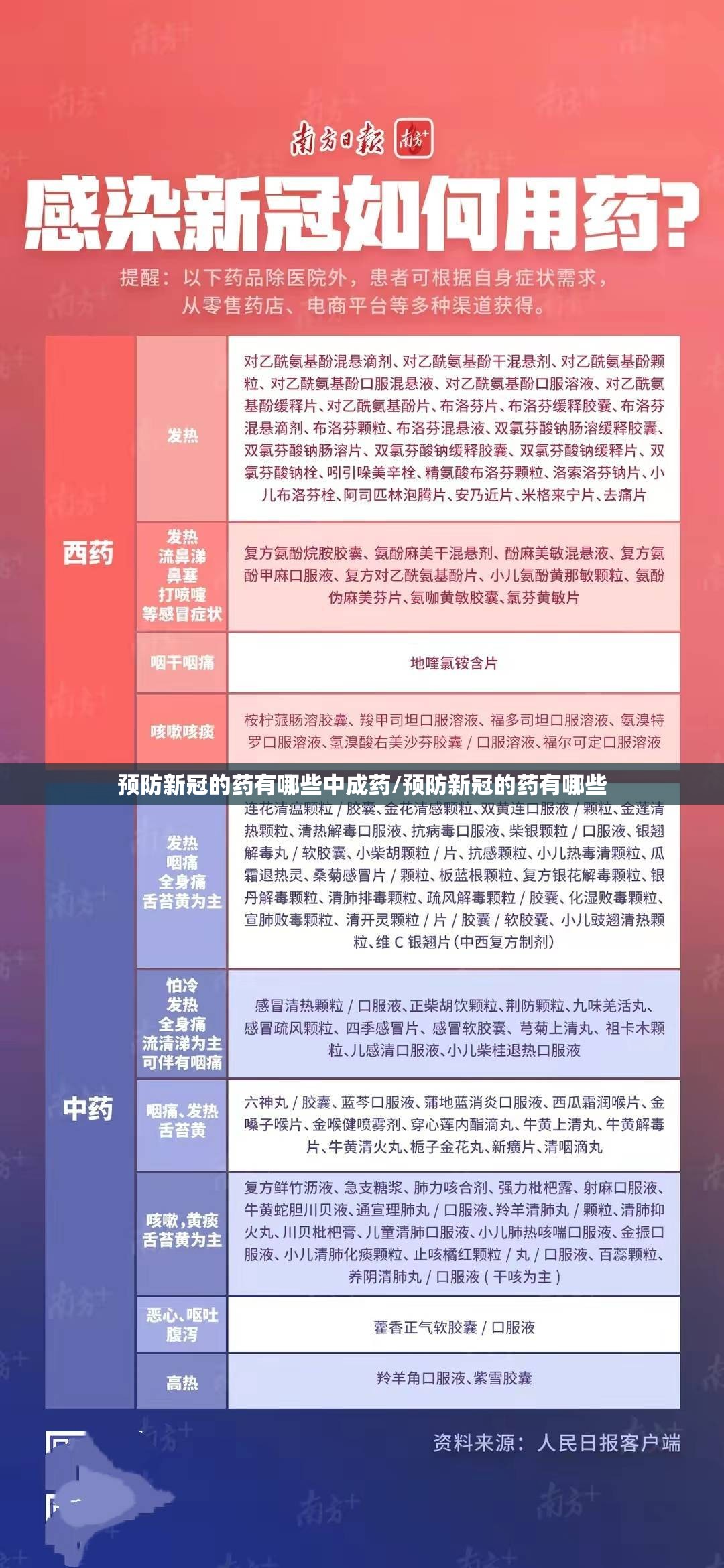

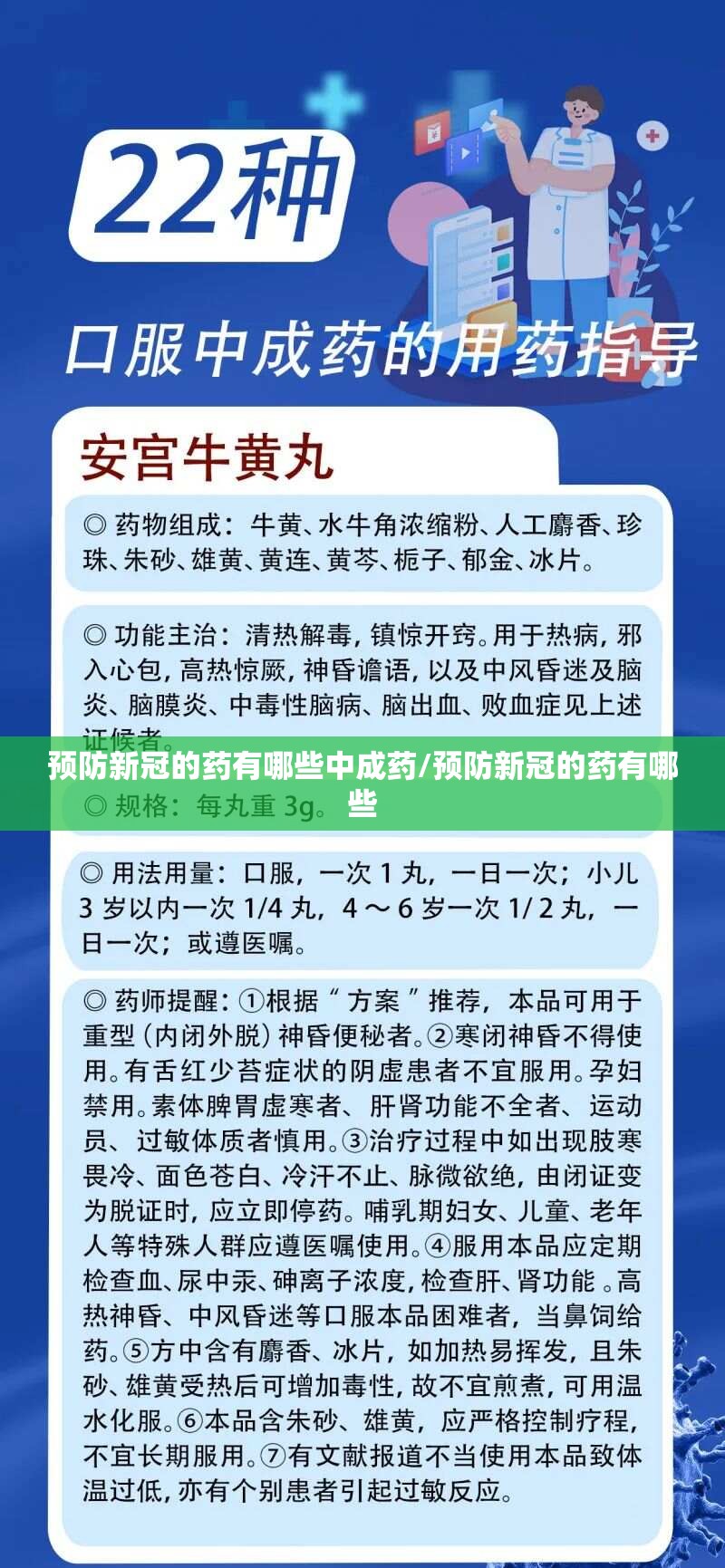

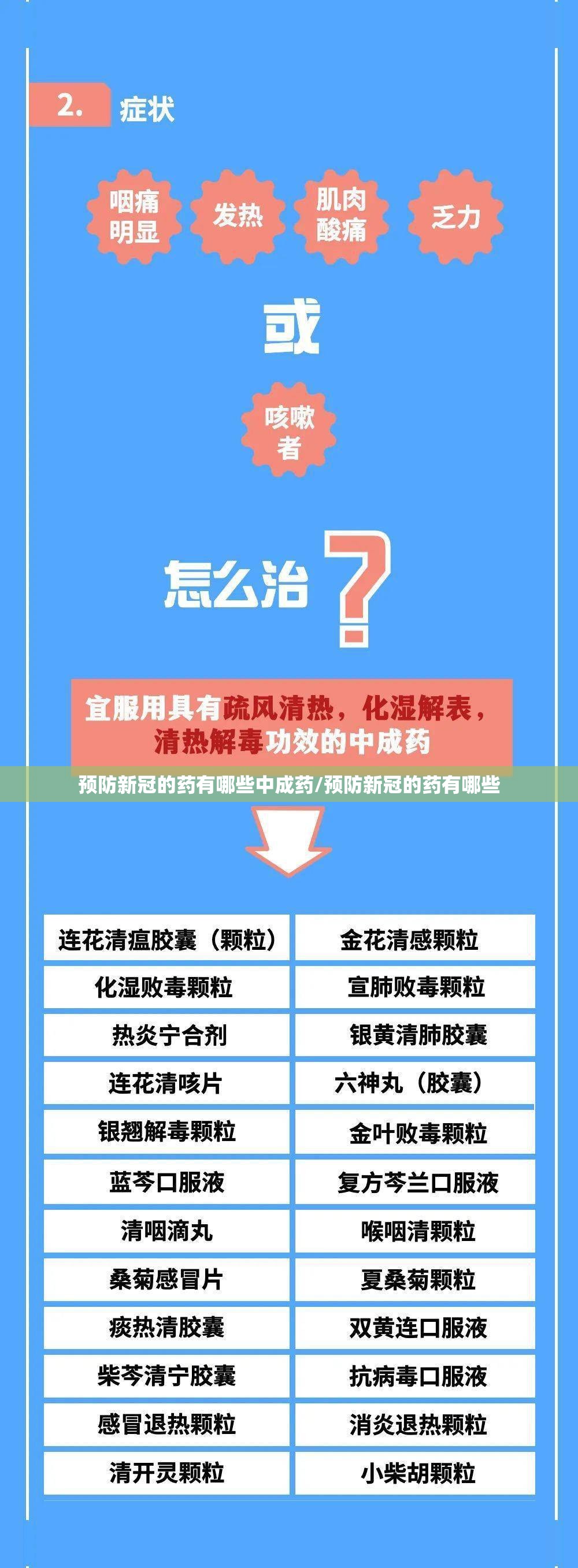

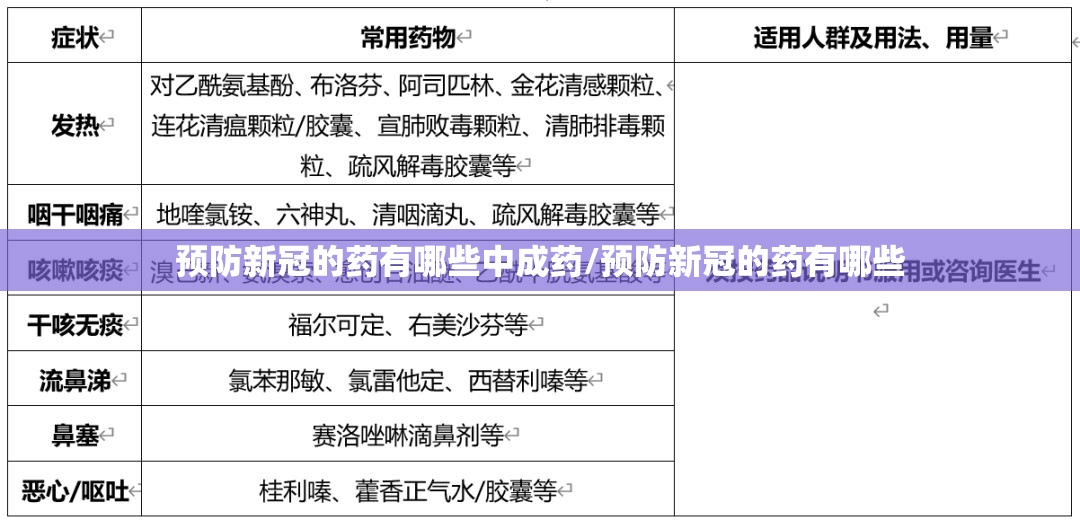

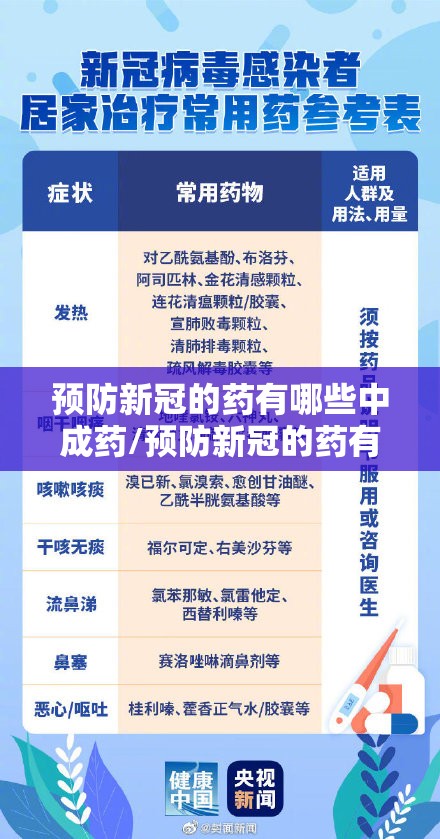

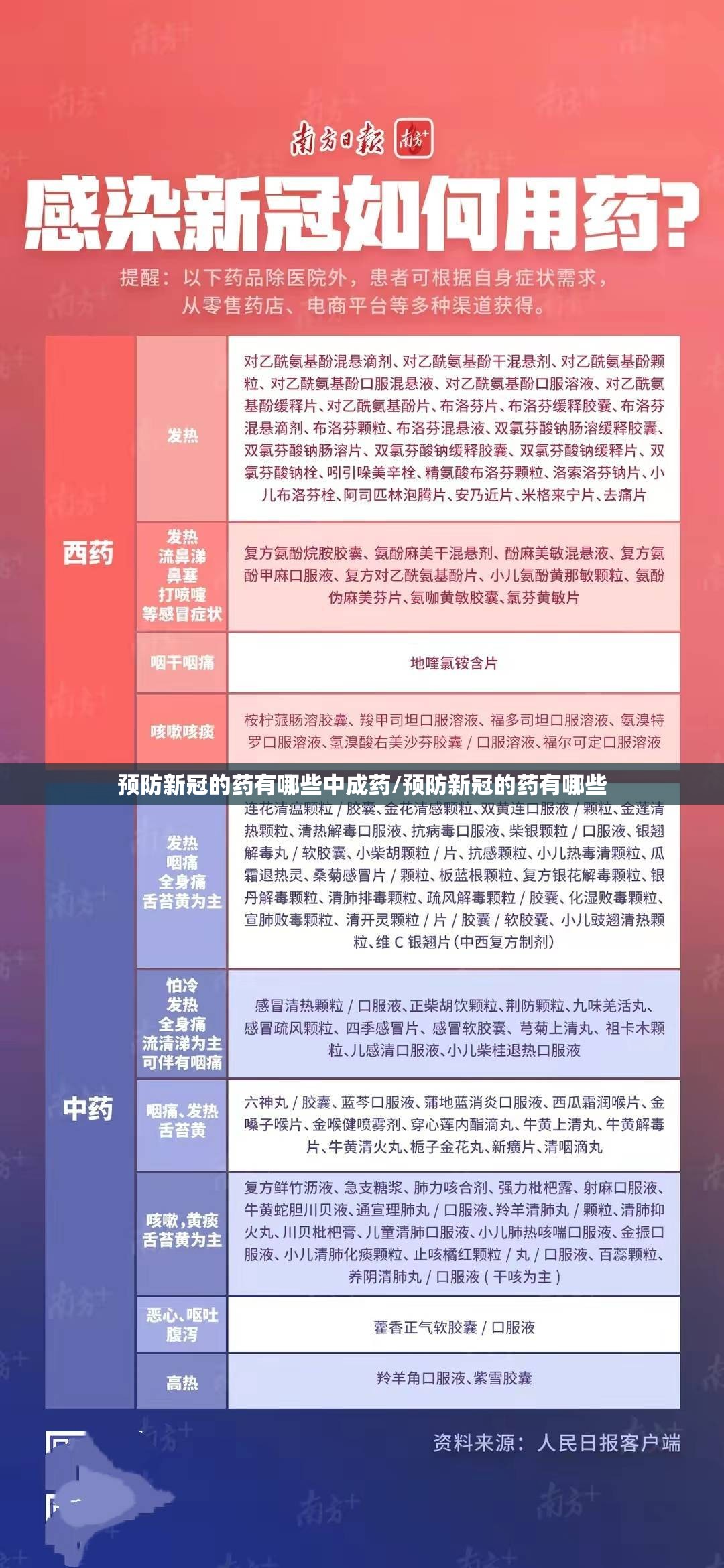

中药与传统药物

部分中药(如连花清瘟胶囊、金银花口服液)曾被用于辅助预防或轻症治疗,但其作用机制多为“扶正祛邪”,即调节整体免疫力,而非直接抗病毒,需注意,这些药物需辨证使用,且缺乏国际公认的随机对照试验证据。

药物预防的局限性与风险

尽管上述药物显示出一定潜力,但普遍存在以下问题:

- 证据等级不足:大多数预防性研究样本量小,或仅针对特定人群(如老年人、免疫抑制者),无法推广到普通公众。

- 病毒变异挑战:新冠病毒不断变异,可能导致药物失效,尤其是抗体药物。

- 副作用与成本:抗病毒药物可能引起肝肾功能损伤、耐药性等问题,且价格昂贵,不适合大规模预防。

- 伦理与可及性:若滥用预防药物,可能加剧医疗资源挤兑,或忽略基础防护措施。

世界卫生组织(WHO)与各国指南的建议

WHO和主要国家(如美国CDC、中国卫健委)均强调,疫苗是预防新冠的基石,药物预防仅作为补充手段,适用于未接种疫苗或免疫缺陷的高风险人群(如器官移植者、癌症患者),美国FDA曾紧急授权抗体药物用于暴露后预防,但随着疫情变化,相关推荐已动态调整。

科学预防:药物与非药物措施结合

真正有效的预防策略应是综合性的:

- 接种疫苗与加强针:疫苗可显著降低感染和重症风险,是性价比最高的方式。

- 佩戴口罩与保持卫生:在公共场所佩戴口罩、勤洗手、通风消毒,能直接阻断病毒传播。

- 健康生活方式:均衡饮食、充足睡眠、适度运动有助于维持免疫力。

- 理性用药:不盲目跟风“预防药物”,必要时咨询医生,避免自我药疗。

尽管部分药物(如抗病毒药和抗体疗法)在特定场景下可能用于新冠预防,但它们并非“万能神药”,科学界仍在探索更安全、普惠的预防手段,例如鼻腔喷雾疫苗或广谱抗病毒药,对于公众而言,保持理性、依赖权威指南,并坚持综合防护,才是应对疫情的长久之策,随着研究深入,预防性药物或将成为抗疫工具箱的重要补充,但在此之前,我们仍需以科学态度看待每一款“新药”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~