2020年,新冠病毒(COVID-19)席卷全球,彻底改变了人类的生活方式和经济格局,随着疫苗的研发和接种计划的推进,许多人开始期待2021年能够彻底摆脱疫情的阴影,现实却远比想象复杂,本文将从病毒变异、疫苗接种、全球合作以及社会行为等多个角度,探讨2021年是否还会有新冠病毒的存在,并对未来的抗疫形势进行分析。

新冠病毒的RNA结构决定了其高度变异的特性,2020年底至2021年初,英国、南非和巴西等地相继出现了变异毒株,这些变异毒株不仅传播速度更快,还可能导致疫苗效果打折扣,南非变异毒株(B.1.351)被发现能够部分逃逸现有疫苗的免疫反应,世界卫生组织(WHO)多次警告,病毒的变异是2021年抗疫工作的最大不确定因素之一,这意味着,即使疫苗覆盖率提高,病毒仍可能以新的形式继续存在,甚至引发局部疫情反弹。

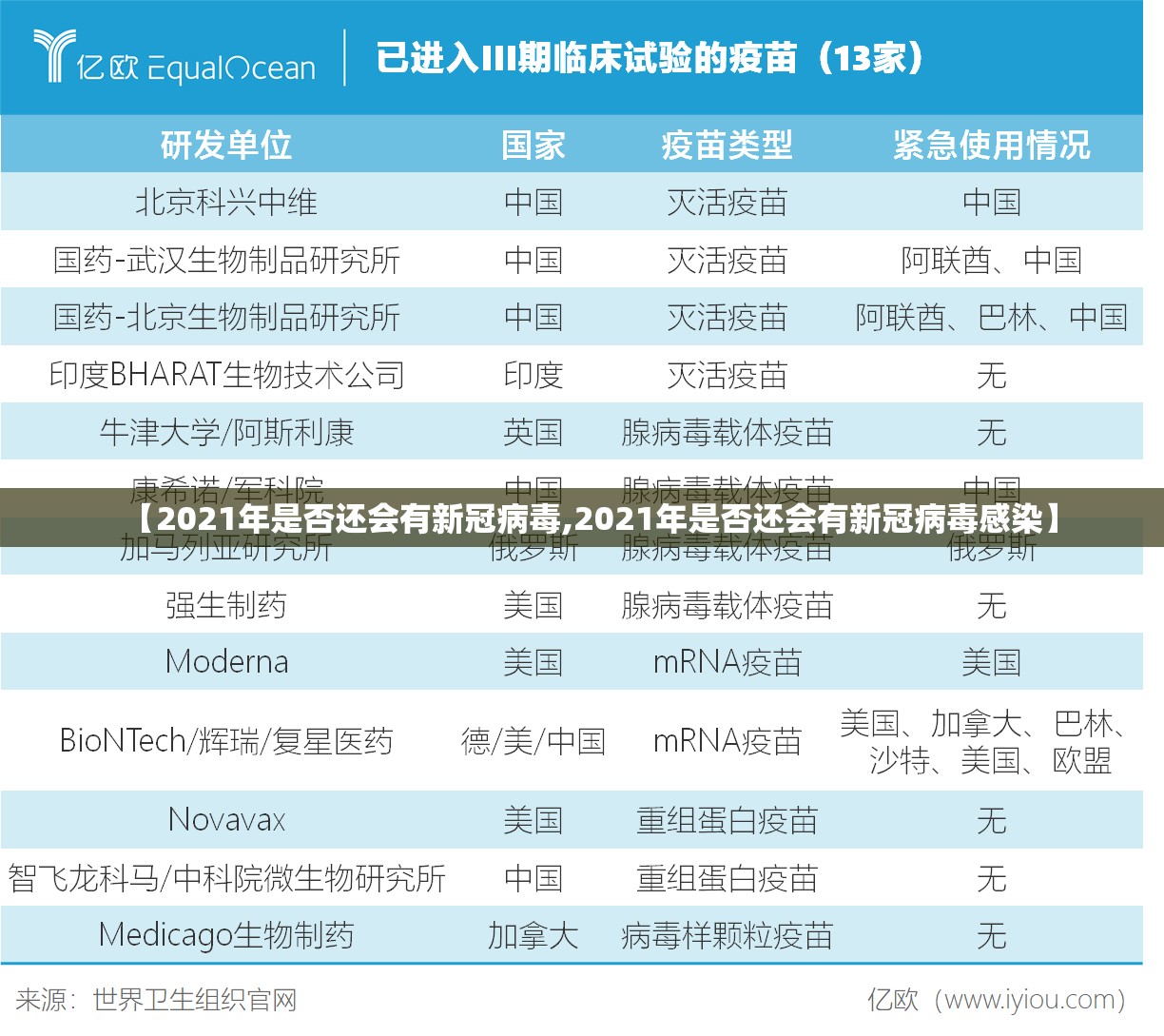

2021年被称为“疫苗之年”,多款疫苗在短时间内获批并大规模接种,截至2021年中,全球已接种超过20亿剂疫苗,中国、美国和欧洲等地的接种率显著提高,疫苗的普及确实降低了重症和死亡率,例如以色列和英国的数据显示,疫苗接种后住院率大幅下降,全球疫苗分配极度不均衡,发达国家抢购了大量疫苗,而非洲和南亚等地的接种率仍低于5%,这种“疫苗民族主义”不仅加剧了全球不平等,还为病毒在未接种人群中变异和传播提供了温床,即使部分国家在2021年内实现群体免疫,新冠病毒仍可能在疫苗覆盖率低的地区持续存在。

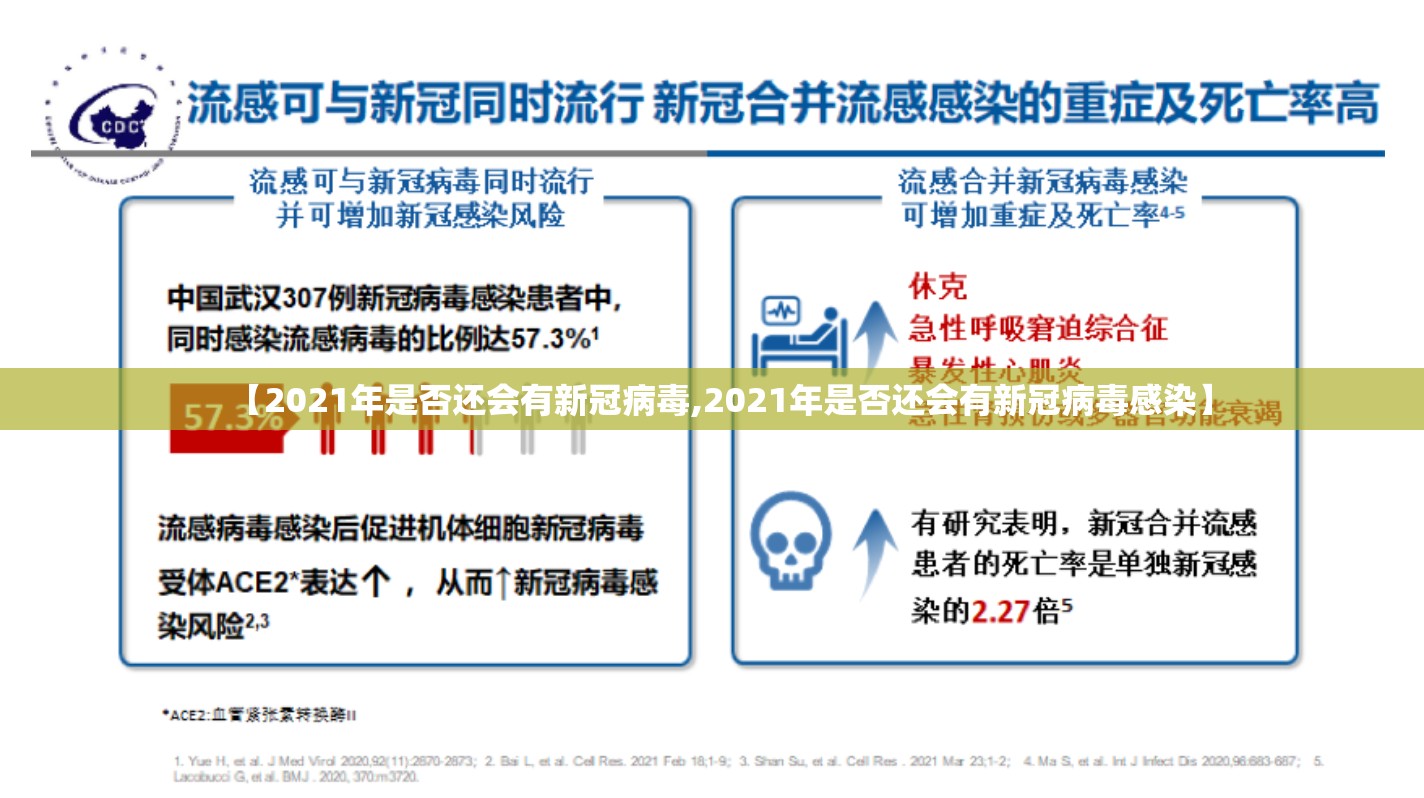

疫情暴发以来,全球合作屡屡受挫,国家之间的政治博弈、信息不透明以及资源争夺削弱了抗疫效率,尽管WHO推出了“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX),但由于资金和供应问题,该计划未能完全实现公平分配,一些国家的防疫策略存在反复,例如在封锁与开放之间摇摆不定,导致疫情多次反弹,2021年,这种碎片化的抗疫方式可能无法彻底消灭病毒,而是将其转变为一种地方性流行病,类似于流感,长期与人类共存。

经过一年多的抗疫,许多人出现了“防疫疲劳”,对戴口罩、保持社交距离等措施的遵守度下降,尤其是在节假日和大型集会中,人群聚集屡禁不止,成为病毒传播的催化剂,2021年,随着经济重启和旅游恢复,社会活动的增加可能带来新的风险,除非各国政府能够制定可持续的防疫政策,并引导公众保持警惕,否则新冠病毒很可能在2021年底仍未被彻底消除。

尽管挑战重重,但科技进步为抗疫提供了希望,mRNA疫苗技术的成功应用不仅针对当前病毒有效,还为快速应对变异毒株奠定了基础,多家制药公司已启动针对变异毒株的疫苗升级计划,检测技术和治疗方法的改进(如口服抗病毒药物的研发)也有助于降低疫情的影响,如果全球能够加强合作,推动疫苗公平分配,并持续优化防疫措施,2021年有可能成为控制疫情的转折点,但完全消灭新冠病毒的可能性极低,更现实的结局是将其转化为一种可管理的传染病。

2021年新冠病毒很可能不会完全消失,病毒变异、疫苗分配不均、全球合作不足以及社会行为因素共同决定了疫情的长期性,通过科技进步和持续努力,人类有望在2021年内显著降低病毒的危害,使其从全球大流行转变为地方性流行,这场抗疫斗争远未结束,但每一步进展都为我们迈向最终胜利积累力量,我们需要更多智慧、合作与耐心,才能真正学会与病毒共存。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~