随着全球进入后疫情时代,许多人开始担忧:明年新冠病毒是否还会大规模爆发?这一问题不仅关乎公共卫生安全,也影响着经济复苏和社会稳定,本文将从病毒变异、免疫屏障、全球防控措施和科学预测等多个角度进行分析,以期为读者提供清晰的答案。

新冠病毒自出现以来,不断通过变异适应环境,从Alpha、Delta到Omicron,每一轮变异都带来了新的传播特点和致病性变化,科学家普遍认为,病毒变异是必然的,但其方向和影响难以精确预测,Omicron变种虽然传播力极强,但致病性相对较低,这在一定程度上改变了疫情的发展轨迹,如果出现兼具高传播性和高致病性的新变种,大规模爆发的风险将显著增加,世界卫生组织(WHO)警告,全球疫苗分配不均和监测能力不足的地区可能成为新变种的“温床”,从而引发全球性传播。

免疫屏障是阻止病毒大规模传播的核心因素,全球通过自然感染和疫苗接种已建立了一定程度的群体免疫,但免疫屏障的有效性取决于多个变量:

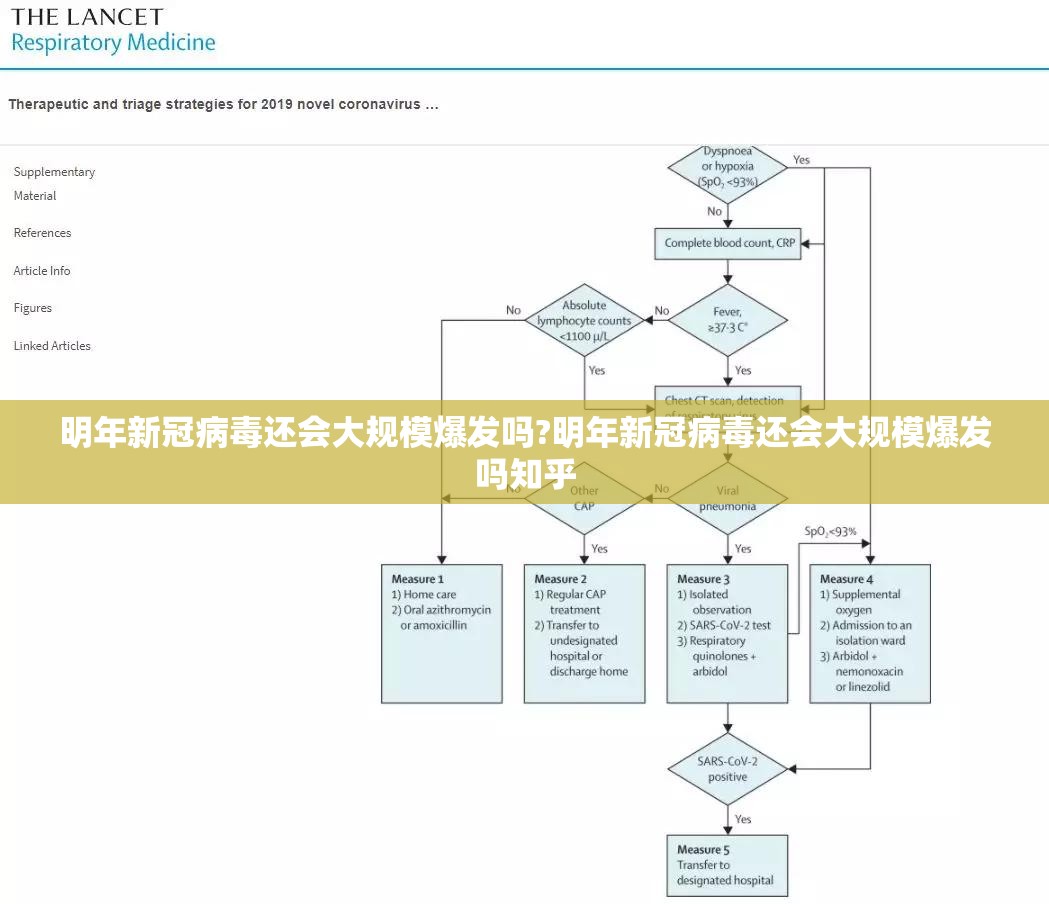

疫情防控措施的松紧程度直接影响病毒传播规模,2023年,多数国家已转向“与病毒共存”策略,放宽社交限制和旅行要求,这种趋势可能继续延续,但风险在于:如果防控过度放松,尤其是监测和预警系统滞后,病毒可能趁虚而入,中国等国家坚持动态清零政策,虽有效控制了短期爆发,但也面临经济成本和Omicron等变种的挑战,全球需在科学防控和社会经济正常化之间找到平衡,例如通过加强病毒基因组监测、推广快速检测和分级诊疗制度,以最小化大规模爆发的风险。

基于当前数据,科学家对明年疫情提出了三种可能情景:

WHO指出,最佳情景的实现依赖于全球合作,而最差情景的概率虽低(约10-20%),但仍需警惕。

无论明年疫情如何发展, preparedness( preparedness)是关键,个人应保持接种疫苗、做好日常防护(如戴口罩、勤洗手),并关注权威卫生信息,社会层面,各国需投资公共卫生基础设施,包括病毒监测网络、医疗资源储备和应急响应机制,国际社会应弥合疫苗鸿沟,避免因防控不平衡导致全球风险。

明年新冠病毒大规模爆发的可能性存在,但并非不可避免,通过科学防控、全球协作和公众参与,人类有望将疫情控制在可管理范围内,我们需要学会与病毒长期共存,以韧性和智慧迎接未来的挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~