随着全球进入后疫情时代,新冠肺炎(COVID-19)的阴影似乎逐渐淡出公众视野,病毒并未完全消失,而是以低水平传播和局部爆发的形式持续存在,今年,新冠肺炎疫情是否会再次进入高峰?这一问题牵动着全球科学家、政策制定者和普通民众的神经,本文将从病毒变异、免疫屏障、社会行为和国际环境等多个角度,分析疫情再次爆发的可能性,并探讨应对策略。

新冠病毒的变异一直是影响疫情走势的关键因素,奥密克戎(Omicron)及其亚型毒株的出现,证明了病毒通过变异增强传播力和免疫逃逸能力的趋势,世界卫生组织(WHO)持续监测变异毒株,例如近年出现的XBB和BA.2.86等亚型,这些毒株可能导致感染人数短期上升。

科学家指出,病毒变异的随机性使得预测疫情高峰变得困难,如果出现免疫逃逸能力极强的变异株,可能突破现有疫苗和自然感染建立的免疫屏障,引发新一轮传播高峰,目前主流毒株的致病性相对较弱,重症率和死亡率显著降低,这减少了医疗系统崩溃的风险。

全球通过疫苗接种和自然感染建立了一定程度的免疫屏障,据统计,全球超过70%的人口已接种至少一剂疫苗,而感染过病毒的人群比例更高,这种混合免疫在一定程度上抑制了病毒的大规模传播。

但免疫屏障并非一劳永逸,抗体水平随时间衰减,尤其是针对变异毒株的保护效力可能下降,加强针接种的滞后和疫苗分配不均(低收入国家接种率较低)也为病毒传播留下了漏洞,今年,如果免疫水平普遍下降,且未及时补充加强免疫,局部疫情高峰的可能性将增加。

随着各国解除严格的公共卫生措施(如口罩令、社交距离和旅行限制),人群接触频率增加,病毒传播机会相应上升,秋冬季节是呼吸道疾病高发期,室内活动增多可能加速疫情扩散。“疫情疲劳”导致人们防护意识下降,进一步增加了风险。

政府和个人应对疫情的经验日益丰富,快速检测、抗病毒药物和分级诊疗体系提高了应对效率,许多国家已建立疫情监测预警系统,能够在早期发现苗头并采取针对性措施,从而抑制疫情大规模爆发。

新冠肺炎疫情是全球性挑战,任何地区的爆发都可能波及其他国家,国际旅行恢复至接近疫情前水平,输入性病例的风险持续存在,全球疫苗分配不均和医疗资源差距也可能导致疫情在脆弱地区(如非洲和部分亚洲国家)率先抬头,形成新的高峰。

世界卫生组织呼吁各国加强病毒基因组监测和数据共享,以提前应对变异毒株,但政治和经济因素可能影响协作效率,例如某些国家削减了疫情预算,将重点转向经济复苏,这种“放松警惕”的态度可能为疫情反弹埋下伏笔。

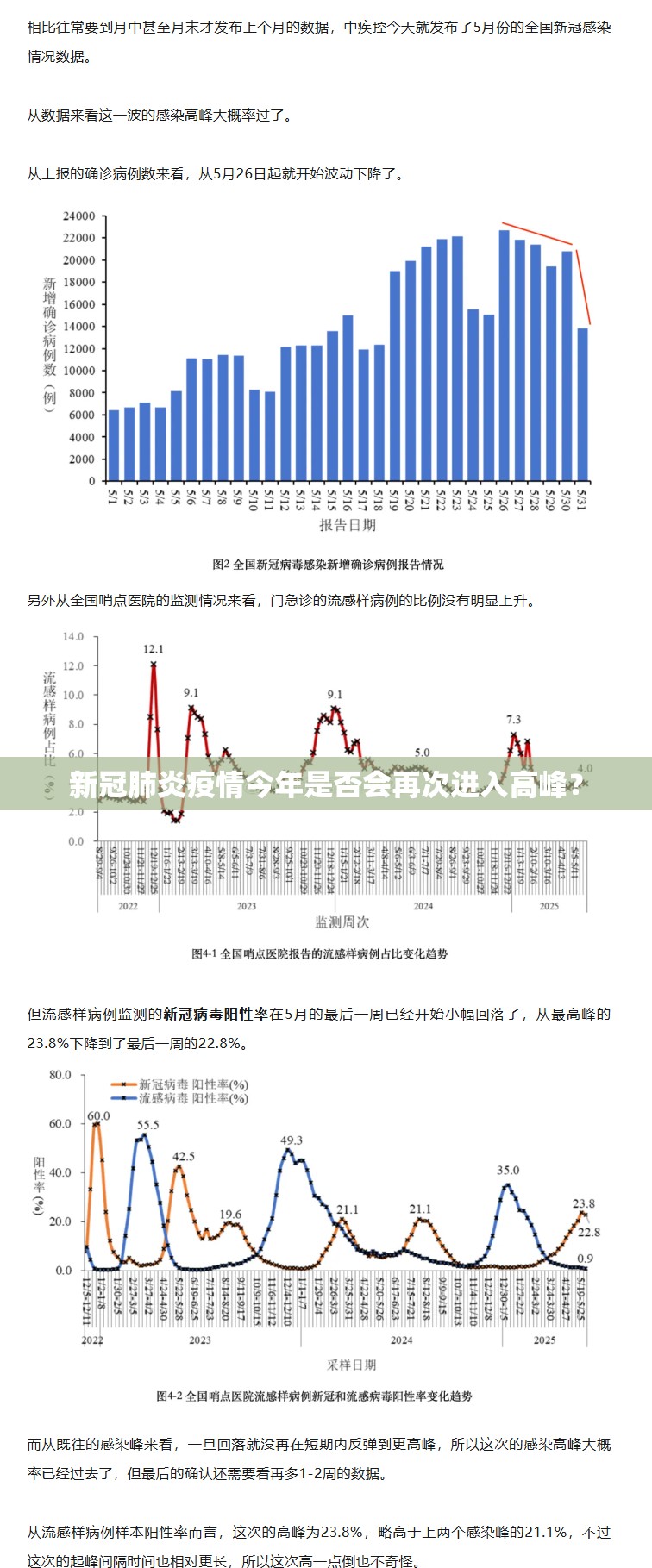

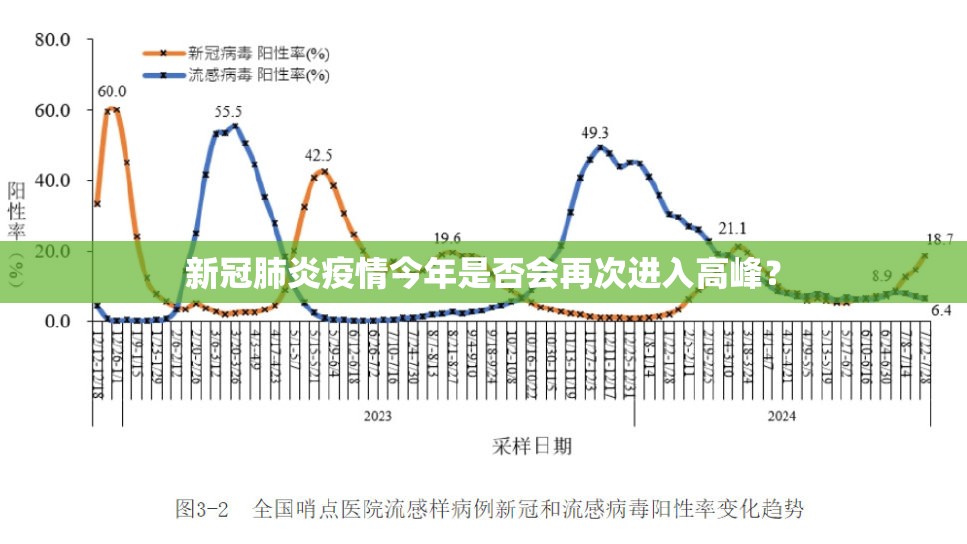

综合以上因素,今年新冠肺炎疫情再次进入全球性高峰的概率较低,但局部爆发和季节性上升的可能性依然存在,大概率情景是:病毒继续低水平传播,偶发聚集性疫情,尤其在免疫水平较低或人口密集的地区,由于重症率下降,疫情对医疗系统的压力将减轻,但老年人和基础疾病患者等脆弱群体仍需警惕。

科学家强调,新冠肺炎疫情已从“大流行”(pandemic)过渡到“地方性流行”(endemic),即病毒与人类长期共存,并可能像流感一样呈现周期性高峰,今年的疫情走势将取决于变异毒株的演变、加强针接种进度和公共卫生响应速度。

面对不确定性,我们既无需恐慌,也不应松懈,个人应保持良好卫生习惯,及时接种加强针;政府需维持监测和应急机制,平衡疫情防控与社会经济发展;国际社会应加强合作,弥合全球免疫鸿沟,新冠肺炎或许不再是头版新闻,但它的威胁尚未消失,只有通过科学规划和全球协作,我们才能避免再次陷入高峰的泥潭,稳步走向后疫情时代的正常生活。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~