2020年初,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在全球爆发,成为改写人类健康史的重大事件,疫情的突如其来让全球医学界和公众措手不及,而新冠肺炎的症状表现也成为当时关注的焦点,本文旨在系统回顾2020年新冠肺炎的典型症状、变异特点及其对公共卫生的影响,以期为未来应对类似疫情提供参考。

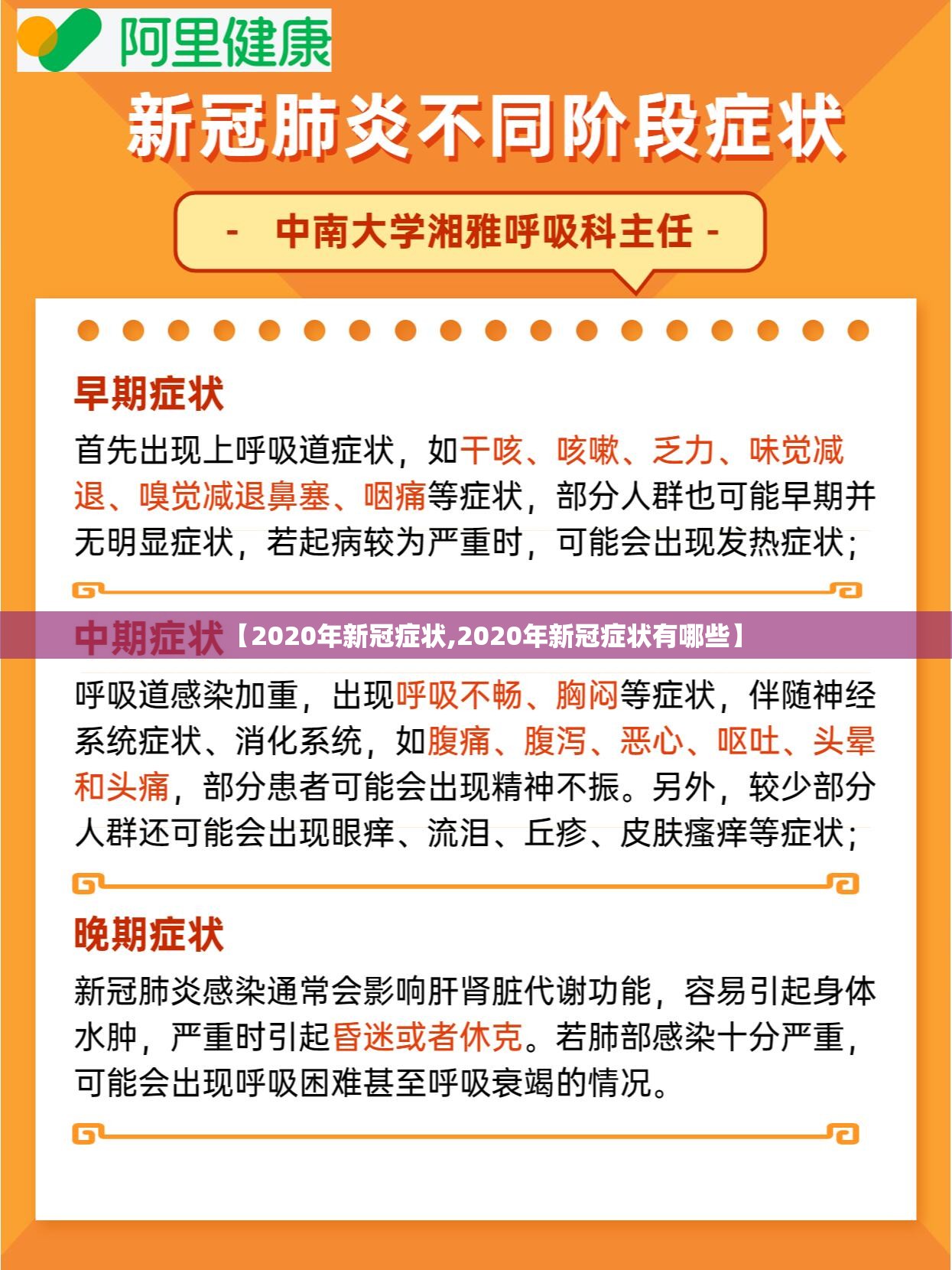

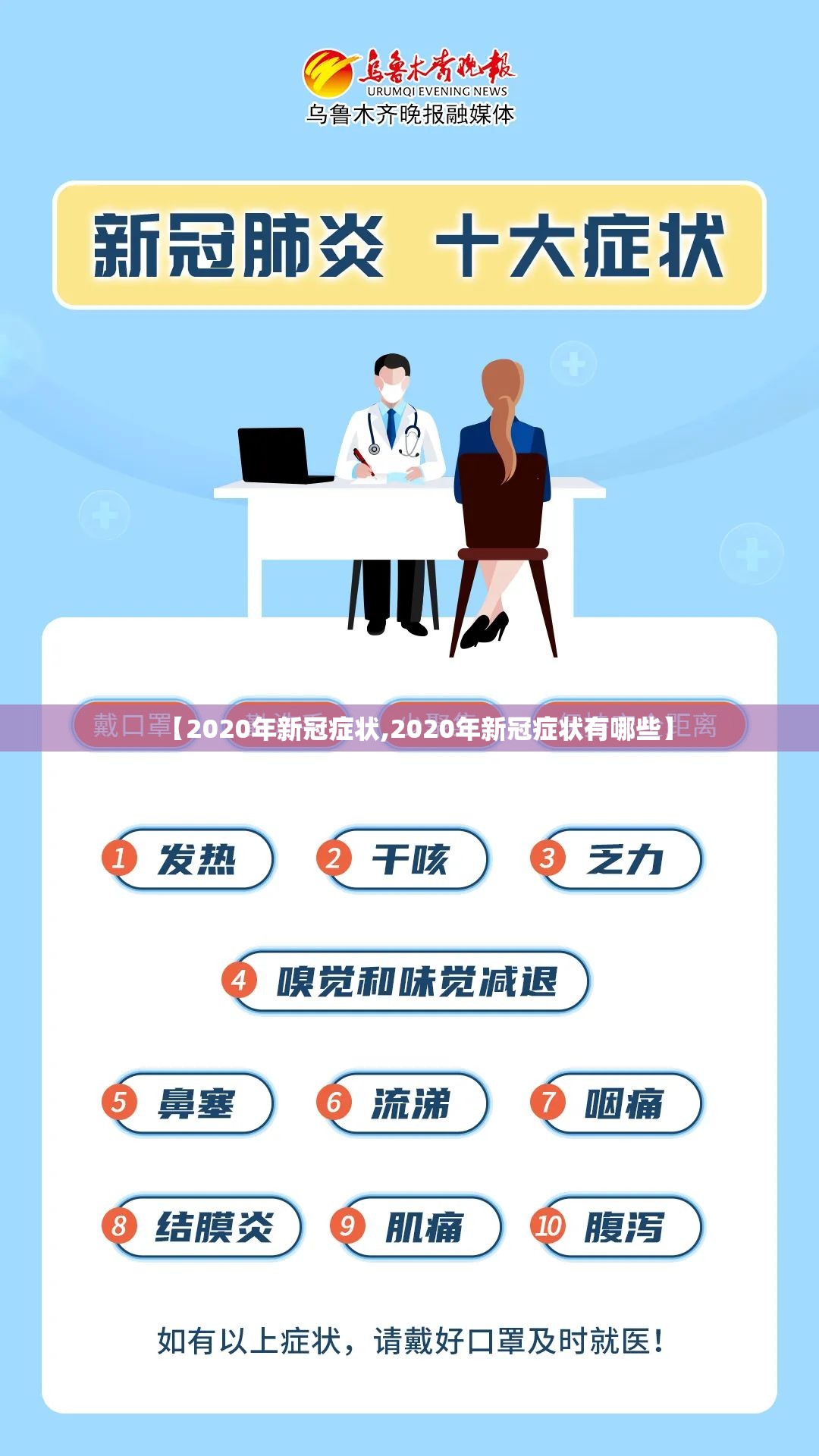

根据世界卫生组织(WHO)和中国疾控中心等权威机构的数据,2020年新冠肺炎的主要症状表现为呼吸道感染特征,但具有高度异质性,最常见的症状包括发热、干咳和乏力,据统计,约80%以上的确诊患者出现发热,体温多持续在38℃以上;干咳则占60%-70%,常伴有胸闷或呼吸急促,约40%的患者报告有显著乏力感,影响日常活动。

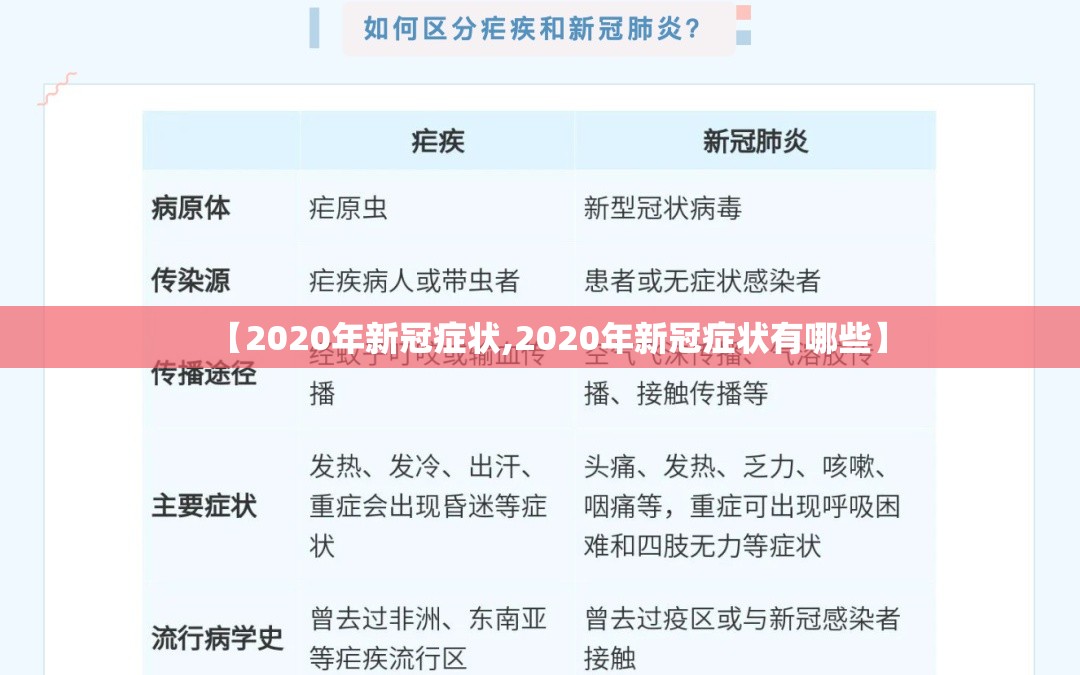

值得注意的是,新冠肺炎的症状并非仅限于呼吸道,约30%-50%的患者出现嗅觉或味觉丧失,这一症状在2020年初被视为COVID-19的典型特征之一,其他常见表现还包括头痛、肌肉酸痛、咽痛和鼻塞等类似流感的症状,在重症病例中,症状可能进展为呼吸困难、胸痛甚至多器官功能衰竭,需紧急医疗干预。

2020年的疫情揭示了一个关键问题:新冠肺炎的症状高度多样且具有隐匿性,约20%-40%的感染者表现为无症状感染,即病毒检测呈阳性但无任何明显症状,这类患者虽自身未感不适,却成为社区传播的潜在源头,加大了疫情控制的难度。

症状的表现因年龄、基础疾病和个体免疫状态而异,老年人和有慢性病(如心血管疾病、糖尿病)的患者更易发展为重症,症状往往更严重且持续时间更长,而儿童和青少年则多表现为轻症或无症状,但少数病例可能出现儿童多系统炎症综合征(MIS-C),这是一种罕见但危险的并发症。

新冠肺炎的“长期症状”(Long COVID)也在2020年初露端倪,部分康复患者报告称,症状如疲劳、呼吸困难和认知障碍(“脑雾”)持续数周甚至数月,这提示病毒的影响可能远超急性感染期。

2020年,症状识别成为疫情防控的第一道防线,由于PCR检测资源有限,许多地区依赖症状筛查进行初步诊断和隔离,发热和呼吸道症状被纳入大多数国家的入境筛查和社区监测标准,依赖症状筛查也暴露了局限性:无症状感染者和轻症患者可能被遗漏,导致病毒 silently spread。

公共卫生措施如社交距离、口罩佩戴和封锁政策,在很大程度上基于对症状传播的理解,咳嗽和打喷嚏产生的飞沫被确认为主要传播途径,这推动了全球口罩强制令的实施,症状的多样性也促进了公众教育运动,鼓励人们即使有轻微症状也要及时检测和隔离。

2020年对新冠肺炎症状的认知是一个动态演进的过程,初期,症状被误认为类似SARS或流感,但随着数据积累,医学界逐渐认识到其独特性,味觉丧失成为区分COVID-19与普通感冒的关键指标,这一认知不仅助力了临床诊断,也推动了病毒致病机制的研究,如病毒通过ACE2受体攻击神经系统。

回顾2020年,新冠肺炎症状的复杂性和多变性提醒我们:未来应对新发传染病时,需快速建立症状监测系统,并加强公众沟通,无症状感染的挑战凸显了大规模检测和基因组 surveillance的重要性。

2020年新冠肺炎的症状不仅是医学问题,更折射出全球公共卫生体系的脆弱性与韧性,从发热干咳到嗅觉丧失,从无症状传播到长期后遗症,这些症状共同构成了疫情的多面图谱,正如世界卫生组织总干事谭德塞所言,“我们不仅在对抗一种病毒,也在对抗未知的恐惧”,唯有基于科学、透明和协作,人类才能更好地应对下一次健康危机。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~