2023年已过半,全球疫情的发展轨迹依然牵动着每个人的心,从2020年初新冠病毒的突然爆发,到如今各国逐步放开管制,人们不禁要问:2023年全球疫情真的能结束吗?这个问题看似简单,却涉及公共卫生、社会经济、国际合作等多重维度,本文将基于当前数据、专家观点和全球趋势,深入探讨这一议题,并分析结束疫情的可能性与挑战。

我们需要明确“结束”的含义,在流行病学中,疫情的“结束”通常指病毒从大流行(pandemic)状态转变为地方性流行(endemic),即病毒依然存在,但传播可控,不再对全球医疗系统构成 overwhelming 压力,世界卫生组织(WHO)多次强调,疫情的终结并非指病毒完全消失,而是人类能够通过疫苗、药物和公共卫生措施与之共存,截至2023年中,全球新冠疫苗接种率已超过70%,但变异毒株(如XBB系列)的出现和免疫逃逸能力,提醒我们疫情远未画上句号。

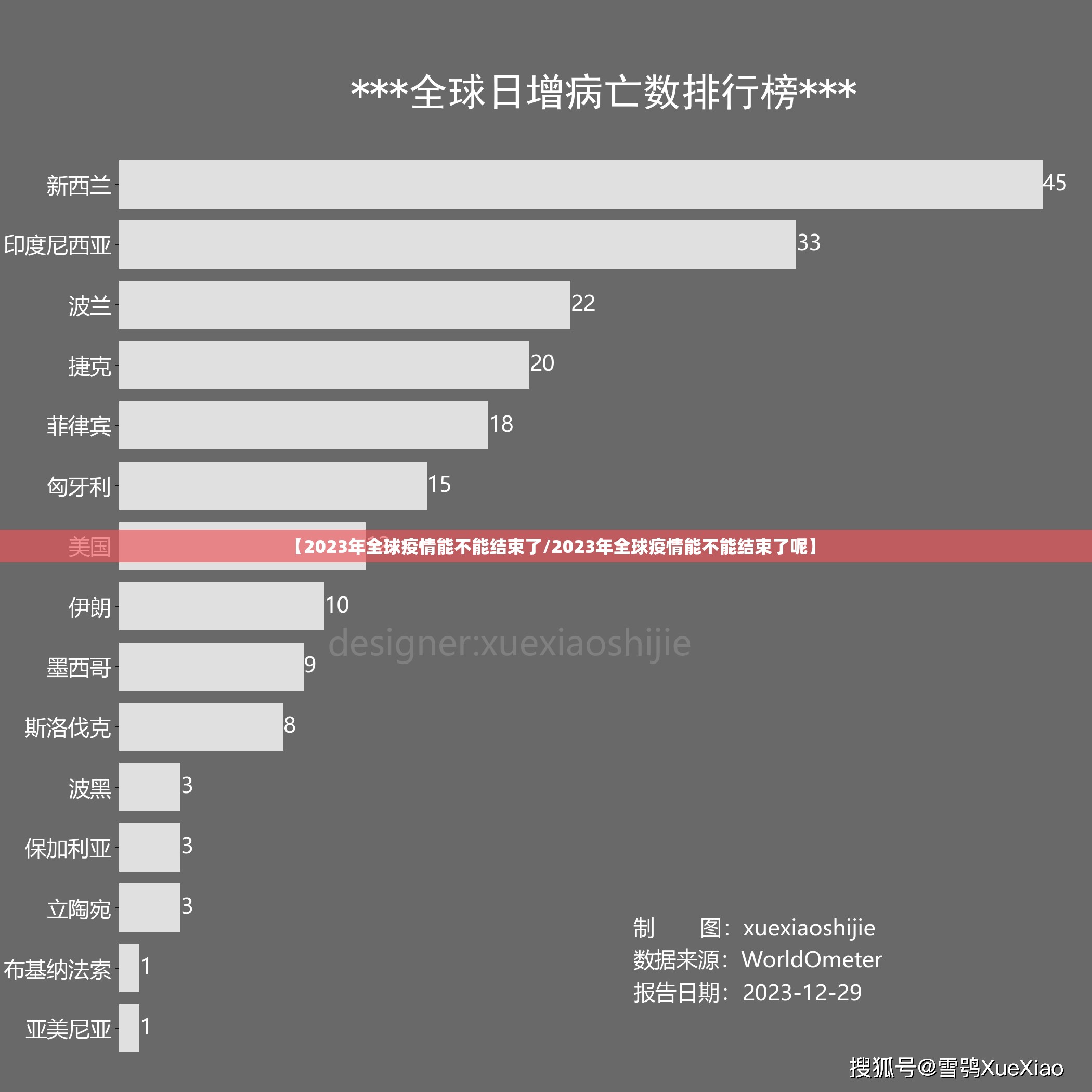

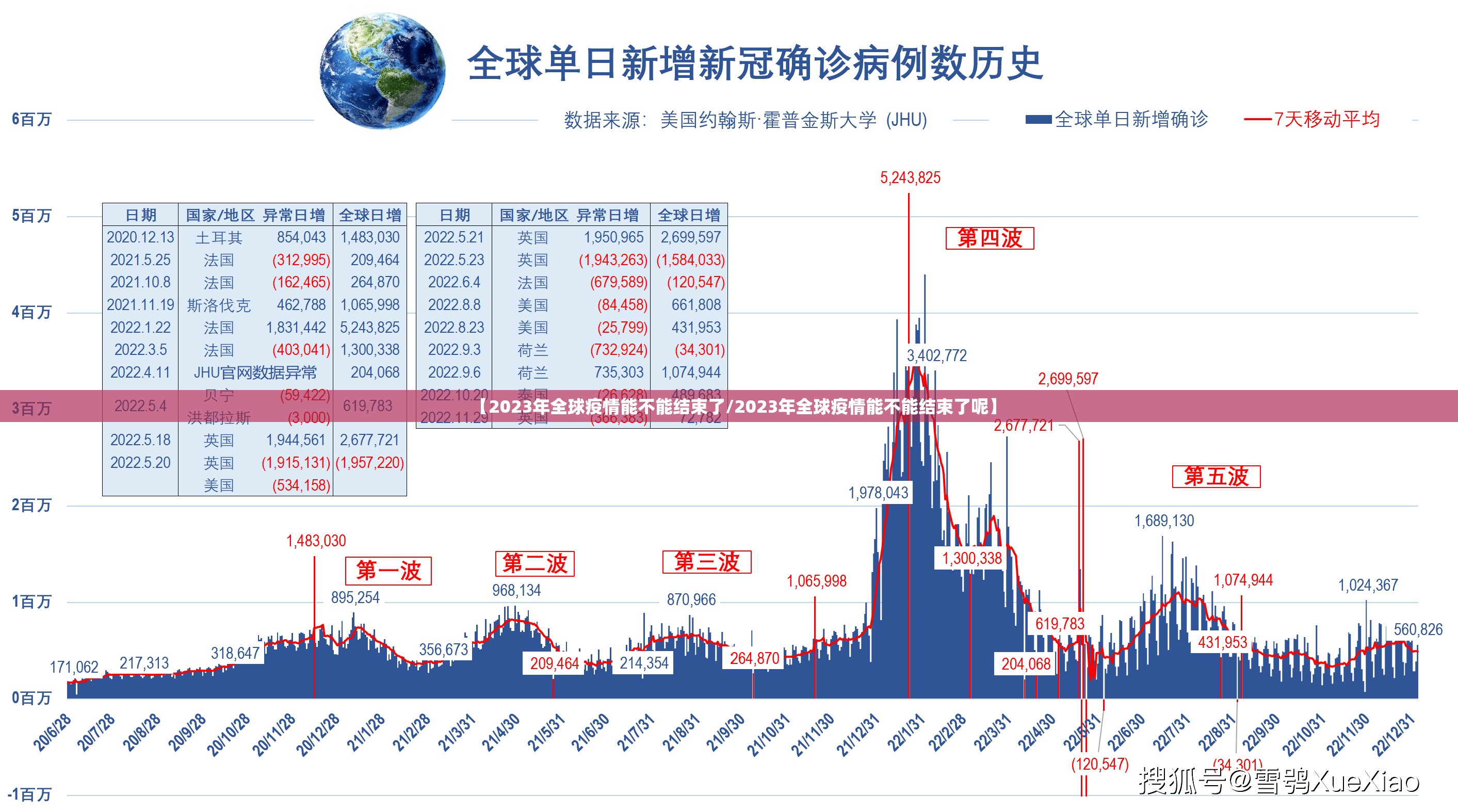

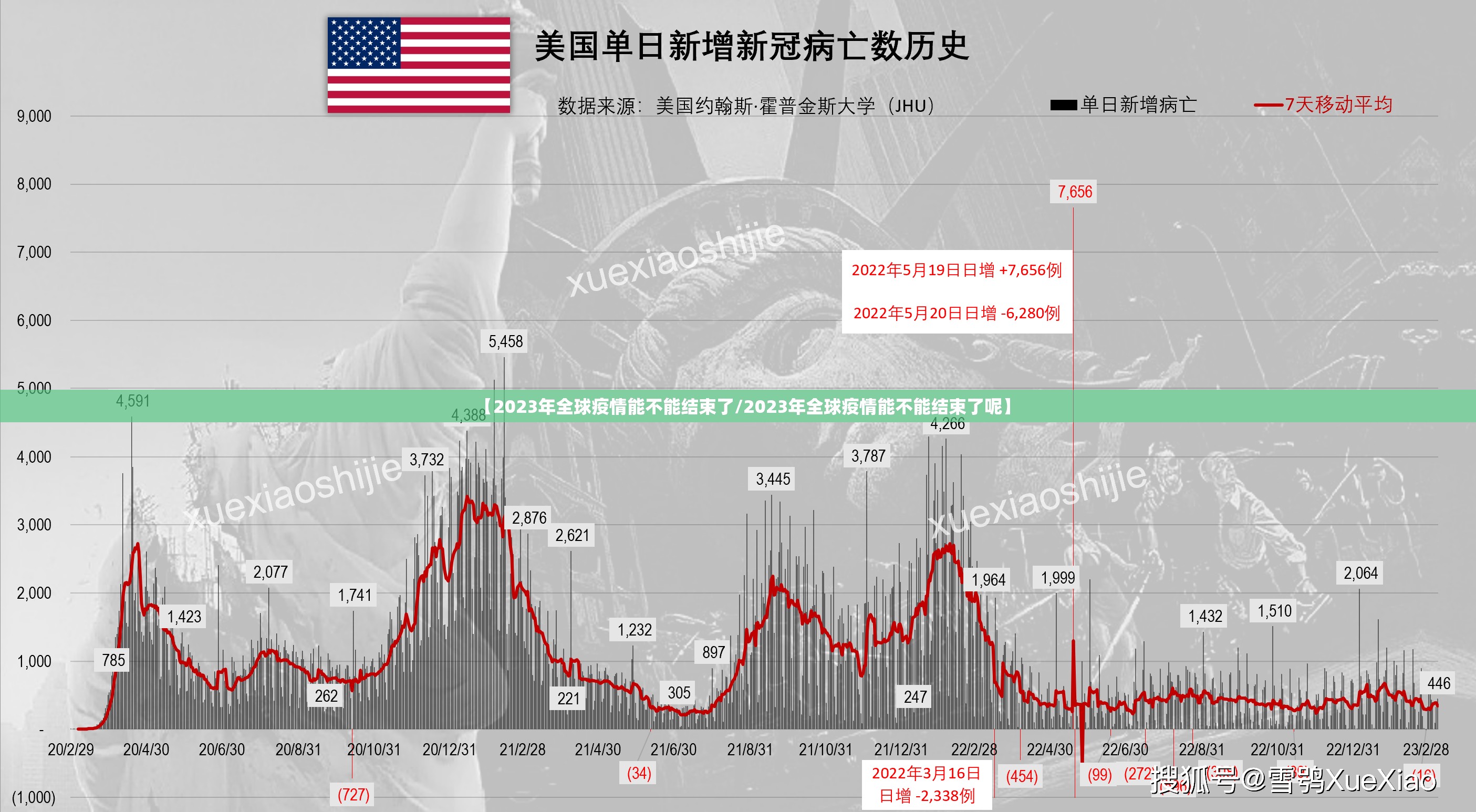

从数据来看,2023年全球疫情呈现区域性差异,发达国家如美国、欧盟成员国等,凭借高疫苗接种率和自然免疫屏障,死亡率大幅下降,社会生活基本恢复正常,许多低收入国家仍面临疫苗短缺、医疗资源不足的问题,非洲部分地区接种率不足20%,这为病毒变异和反弹埋下隐患,WHO数据显示,2023年上半年全球每周新增病例仍徘徊在数百万例,死亡病例数虽较2022年下降,但并未归零,这种不平衡的复苏表明,疫情能否在2023年结束,很大程度上取决于全球协作是否到位。

病毒的进化是最大变数,奥密克戎变异株及其亚型在2023年继续主导疫情,其高传染性和免疫逃逸特性导致多国出现周期性波峰,科学家警告,未来可能出现更危险的变异株,尤其是如果病毒在未接种人群中广泛传播,2023年初中国放开管控后出现的感染潮,虽在短期内达峰回落,但也凸显了脆弱群体面临的风险,2023年疫情结束的可能性,与病毒变异的速度和方向紧密相关。

社会经济因素同样关键,疫情“结束”不仅是医学问题,更是社会心理和政策选择的问题,许多国家在2023年宣布“与病毒共存”,取消旅行限制和口罩令,推动经济复苏,但这种做法也带来争议:过早放松可能导致反弹,而持续严格管控又易引发“抗疫疲劳”,公众对疫情的关注度下降,但病毒并未消失,这种“认知结束”与实际风险的落差,可能让疫情在暗处蔓延,2023年夏季北半球多国因聚集活动出现小规模爆发,显示疫情结束绝非一蹴而就。

国际合作是终结疫情的核心,疫苗公平分配、药物可及性、数据共享等措施,在2023年仍有待加强,尽管WHO呼吁各国加强合作,但地缘政治 tensions(如俄乌冲突)分散了全球注意力,资源分配不均问题依然突出,如果全球不能协同应对,2023年疫情结束将只是部分地区的“特权”,而非全球性胜利。

2023年全球疫情难以彻底结束,但有望从大流行过渡到地方性流行阶段,这是一个渐进过程,而非某个时间点的突然转变,人类需保持警惕:继续推进疫苗接种(包括加强针),投资公共卫生系统,并支持全球公平抗疫,正如WHO总干事谭德塞所说,“疫情的终结在我们手中”,但它需要时间、资源和全球团结,2023年,我们或许看不到疫情的完全终结,但可以看到希望之光——只要我们不忘教训,携手前行。

在这个不确定性犹存的时代,每个人都是抗疫的一份子,保持科学态度、 empathy 和耐心,或许才是应对疫情的最佳方式。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~