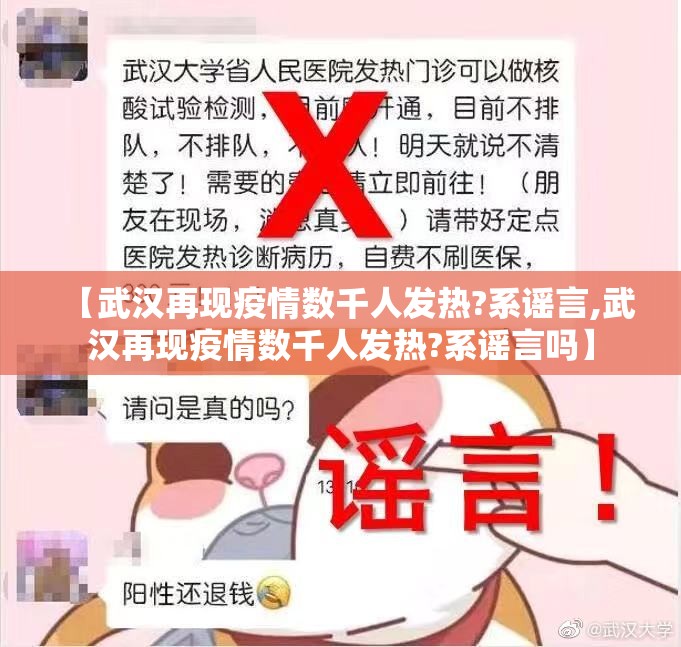

一则“武汉再现疫情,数千人发热”的消息在部分社交媒体和微信群中传播,引发公众关注和担忧,经武汉市卫生健康委员会及相关权威部门核实,该信息纯属谣言,目前武汉市疫情形势平稳,未出现异常聚集性发热事件,此类不实信息的扩散不仅容易造成社会恐慌,还可能干扰正常的防疫秩序,本文将就此事件进行梳理,并探讨谣言传播的背后原因及应对之道。

3月中旬以来,有网民在短视频平台和微信群中发布消息称“武汉多家医院出现大量发热患者”,并配以模糊的医院排队视频,暗示疫情卷土重来,此类内容迅速被转发,甚至衍生出“新毒株蔓延”“封控重启”等夸张版本,导致部分市民恐慌性囤药、咨询核酸检测。

针对这一情况,武汉市卫健委迅速通过官方微博和新闻发布会辟谣,通报显示,武汉市当前流感活动水平处于常态范围,主要流行病原为甲型H3N2流感病毒,与新冠病毒无关,武汉市发热门诊监测数据也未发现异常波动,所谓“数千人发热”缺乏事实依据,网传视频经核实多为往年资料或外地场景拼接而成,公安机关已对造谣者展开调查。

尽管官方及时澄清,但谣言的传播仍反映出深层社会心理和传播机制问题:

疫情记忆的创伤性共鸣

武汉作为新冠疫情早期暴发的城市,公众对“发热”“疫情”等词汇高度敏感,谣言的传播利用了集体记忆中的焦虑情绪,尤其在春季呼吸道疾病高发期,更易触发恐慌。

信息不对称与权威信任赤字

部分民众对官方信息持怀疑态度,转而依赖“小道消息”,当个体无法快速获取准确信息时,谣言通过熟人社交链传播,显得“更可信”。

算法推荐与流量利益驱动

社交媒体平台为追求点击率,往往优先推送煽动性内容,某些自媒体通过制造恐慌吸引关注,甚至蓄意编造谣言以牟取流量收益。

谣言不仅是“虚假信息”,更是对社会公共秩序的实质性破坏:

权威发声需更快更精准

政府部门应建立常态化舆情监测机制,一旦发现谣言苗头,第一时间通过多渠道(如短视频、社区公告)发布辟谣信息,并用通俗语言解释专业数据,武汉市卫健委此次联动媒体、医院同步发声,值得肯定。

平台需承担主体责任

社交媒体平台应加强内容审核,对明显煽动性标题和未经证实的健康信息进行限流或标注,可通过算法推荐权威辟谣内容,扩大正面声音覆盖面。

提升公众媒介素养

公众在转发疫情相关信息前,应主动核实来源,优先关注疾控部门或官方媒体账号,学校、社区可开展科普活动,帮助民众理解传染病的科学监测机制,避免被情绪化叙事误导。

法律震慑与教育并重

依据《网络安全法》《治安管理处罚法》,对恶意造谣者依法追责,通过典型案例宣传,让公众意识到传谣可能承担的法律责任。

疫情三年,我们已积累了大量防疫经验,其中最重要的一条是:信任科学、依赖权威信息渠道,当前全球传染病监测体系日益完善,中国也已建立多层次预警机制,完全有能力及时发现并控制突发公共卫生事件,面对谣言,我们既要保持警惕,也需避免过度反应,唯有将理性置于恐慌之前,才能让社会在不确定中保持稳定与韧性。

武汉的春天,樱花依旧盛开,这座城市和它的市民曾用勇气与科学战胜过艰难,今日亦不会因谣言而失去方寸,让我们共同守护用汗水换来的平静生活,不传谣、不信谣、不造谣。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~