“冠新衣”三字看似简单,却暗藏玄机,冠”字的多音现象恰如一件华美的语言外衣,在不同的语境中变换着姿态——作名词时读guān,如“皇冠”;作动词时则读guàn,如“冠军”,这种一字多音的现象在汉语中称为“破读”,它不仅是语音的变奏,更是一面映照中华文明演进的镜子,承载着千年文化的记忆与智慧。

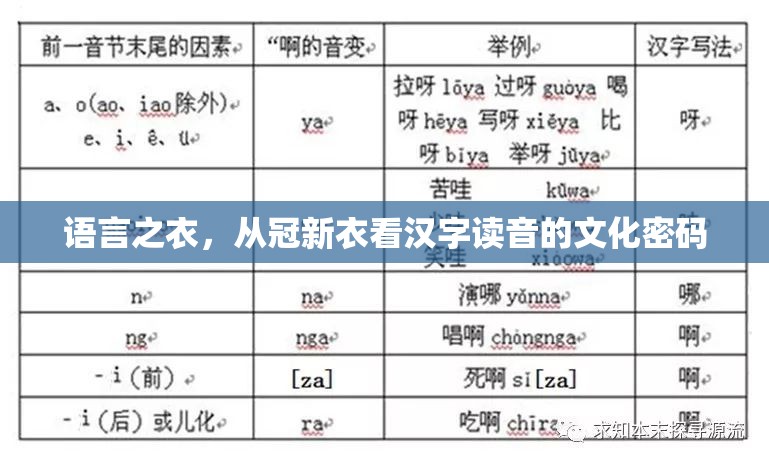

汉语破读现象源远流长,其形成是一幅跨越时空的文化织锦,早在先秦时期,汉语就通过声调变化区分词性和意义,这是汉语从单音节走向丰富表达的重要进化,汉代经学家郑玄注《礼记》云:“冠,首饰也,读如字;加诸首曰冠,读去声。”可见当时学者已系统记录这种音变规律,唐宋时期,随着科举制度完善和韵书编纂,破读系统进一步规范化,《广韵》等典籍为多音字确立了标准,明清小说繁荣,《红楼梦》第三回中“冠带家私”与“冠礼”的并用,展现了破读在实际语言生活中的鲜活应用,每一个多音字都像是时间的容器,保存着语言发展的历史地层。

“冠”字读音背后的认知机制揭示了中国人独特的世界观,语言相对论认为,语言结构影响思维方式,汉语破读通过声音变化构建概念网络:读平声的“冠”指向静态实体,读去声的“冠”则蕴含动态过程,这种音变构词法体现了中国人“体用不二”的哲学思想——事物本身与其功能作用密不可分,却又可通过语音微妙区分,如同“冠”在头上的装饰与“冠”于首的行为,本质同一而功能各异,这种语言智慧在汉字中随处可见:“种”zhǒng(种子)与“种”zhòng(种植)、“传”chuán(传递)与“传”zhuàn(传记),每个多音字都是一个小型的哲学装置,编码着中国人对事物动静相宜、体用一源的深刻理解。

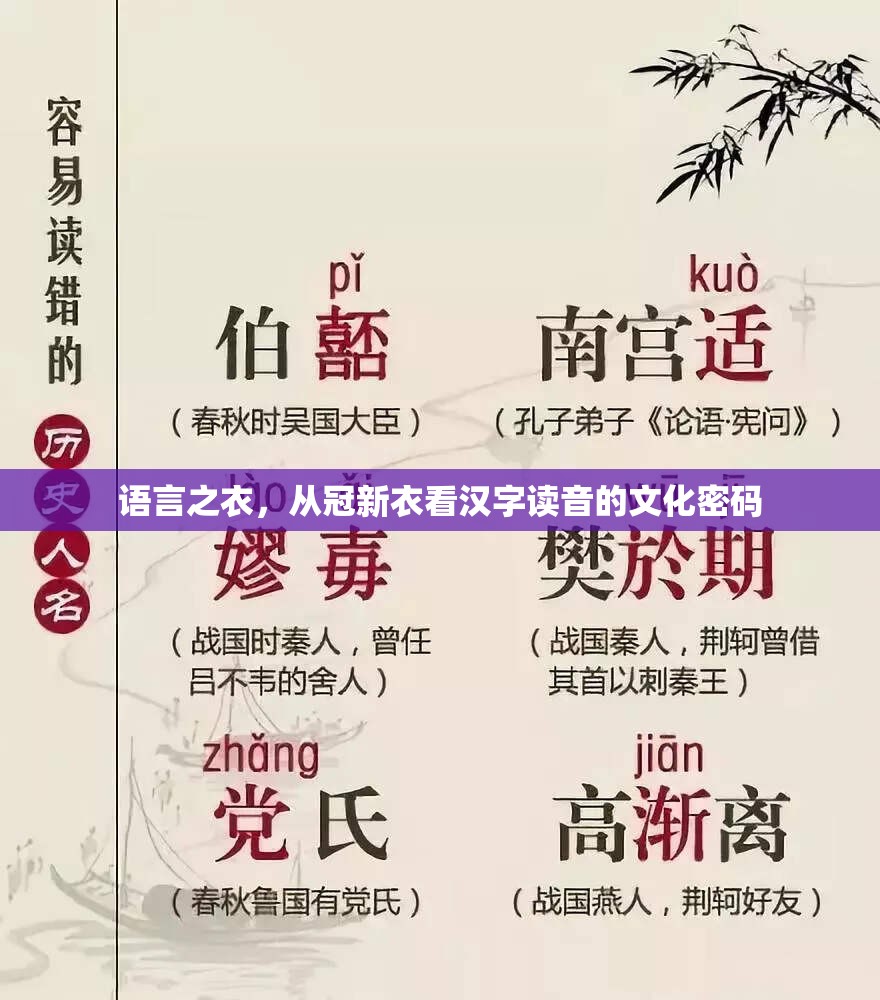

在全球化与数字化浪潮中,汉语读音传统面临前所未有的挑战,英语作为国际通用语的影响力导致年轻人对汉语微妙音变感知钝化,“冠”字读错的情况屡见不鲜,智能输入法基于统计优先而非文化优先的算法,常将非常用读音排在后面,加速了破读知识的边缘化,社交媒体上“语文纠错”账号的流行,从侧面反映了大众对传统读音知识的渴求与不确定,然而危机亦是转机——借助技术手段,我们可以开发更具文化敏感度的语言工具;通过《中国诗词大会》等媒体节目,传统读音重新获得展示舞台;教育领域也开始强调多音字的文化内涵而不仅是机械记忆。

守护“冠新衣”这样的读音传统,需要创新性的传承策略,首先应开展系统性的语言文化遗产整理,建立多音字文化档案,记录每个读音背后的历史故事和使用语境,其次将新技术与文化传承结合,开发AR应用让用户“扫描”汉字即可看到其读音演变的全息投影,在教学领域,可采用情境化教学方法,通过古代礼仪重现(如冠礼仪式)让学生体验“冠”字不同读音的实际应用,最重要的是培养一种“语言生态观”,让人们理解语言多样性如同生物多样性般珍贵,每个读音的消失都是文化基因的损失。

“冠新衣”三字如微缩的文化宇宙,提醒我们每个汉字读音都是穿越时空的信使,当我们准确读出一个多音字时,我们不仅是在发音,更是在参与一场跨越千年的文化对话,是在为这件无形的语言新衣续织丝线,在变化与传承之间,我们需要一种文化敏感度——既不以僵化态度拒绝一切语言流变,也不以进步之名轻弃千年积累的语言财富,正确读写每个字音,既是对历史的尊重,也是对未来的负责,让我们在语言之衣的经纬间,继续编织中华文明的锦绣篇章。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~