在汉语的丰富音韵体系中,“冠状”二字作为一个现代科学术语的核心组成部分,其读音不仅承载着语言的基本功能,更折射出文化、历史与科学的复杂交织,本文将从语音学、社会语言学及科学传播的角度,探讨“冠状”一词的读音现象及其背后的深层意义。

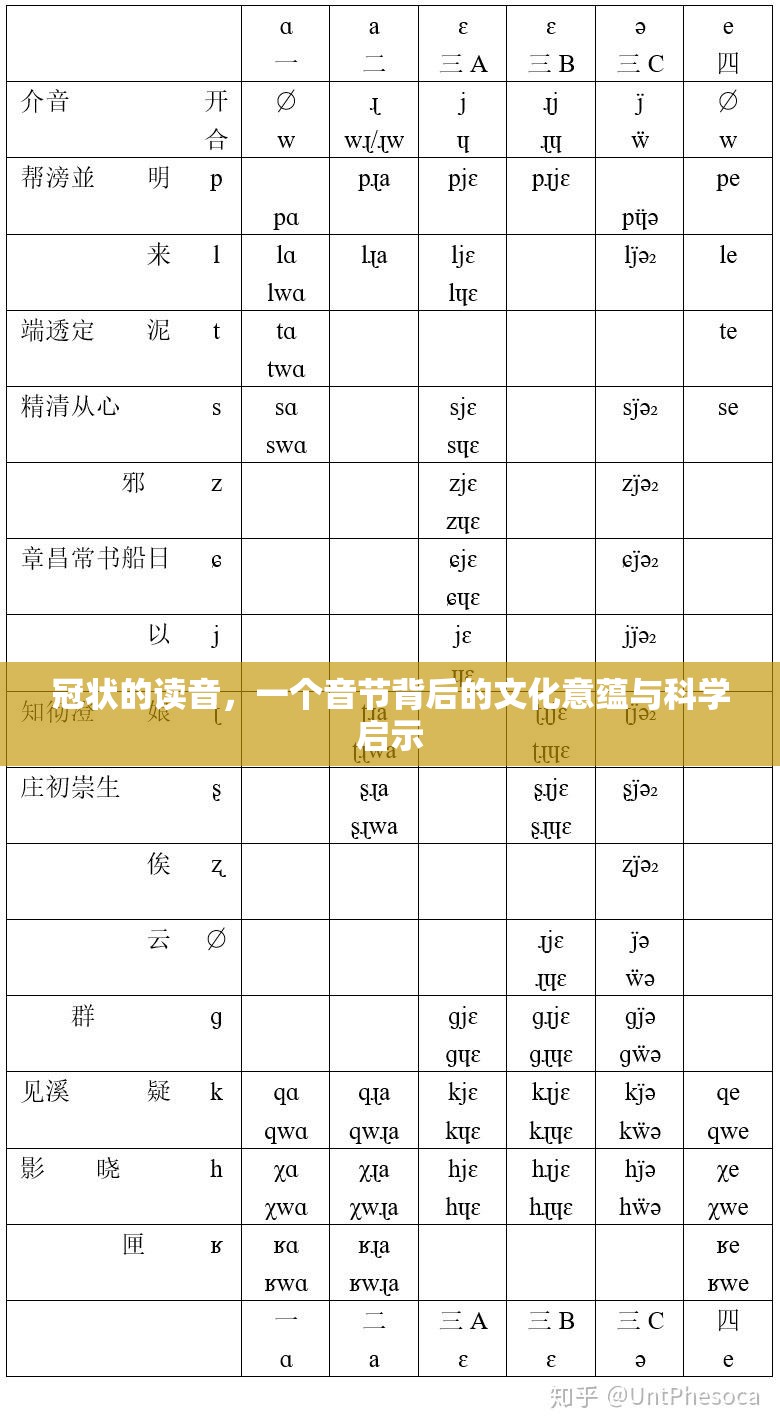

“冠状”一词的标准普通话读音为 guān zhuàng(ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ),冠”为多音字,此处读作阴平(第一声),意为“形状如冠”或“王冠状”,在实际语言使用中,常出现误读现象。

这种语音变体并非孤立现象,而是汉语多音字普遍面临的认知挑战,语言学家指出,多音字的误读率与使用频率成反比——越生僻的词汇,越容易读错。“冠状”一词在2020年前相对冷门,但新冠疫情使其成为全球高频词,读音问题也随之凸显。

语言是社会的镜像。“冠状”读音的普及过程,恰似一场突发公共事件对语言演变的加速,疫情初期,媒体反复强调“冠状病毒”“新冠肺炎”等术语,使得“guān zhuàng”的读音通过权威渠道快速传播,民间仍存在误读,甚至衍生出戏谑变体(如“皇冠病毒”),反映了公众对疫情的复杂情绪——通过语言游戏化解焦虑,或通过误读构建心理距离。

更深远的是,读音成为社会认知的标记,研究表明,能准确读出“冠状病毒”的群体,往往对科学知识的接受度更高;而持续误读者,则可能与信息隔离或教育差异相关,读音不仅是发音问题,更成了社会分层的一种隐形符号。

科学术语的读音标准化是跨学科难题。“冠状”作为生物学术语(如冠状病毒科 Coronaviridae),需在学术与大众领域之间建立桥梁,疫情中,世界卫生组织(WHO)为避免污名化,将疾病正式命名为“COVID-19”,但“冠状病毒”一词已深入人心,中文语境中,读音的统一成为科学传播的基础——若读音混乱,可能影响信息传递的准确性。

部分媒体曾发起“读对科学词”活动,邀请专家示范标准读音,这种努力背后,是对科学严肃性的维护:术语的准确性关乎公众对科学的信任,完全标准化几乎不可能,因为语言本质是流动的,正如语言学家索绪尔所言:“语言是形式而非实质。”读音终将随使用习惯演变。

“冠”在汉语中本有崇高意涵(如“冠冕堂皇”),但“冠状”却因疫情被赋予负面色彩,这一反差揭示了语言符号的流动性:同一音节在不同语境中可承载截然相反的情感,中文使用者通过读音联想,将“王冠”的尊贵意象转化为“病毒”的威胁隐喻,完成了文化符号的重构。

“冠状”的读音国际化也值得关注,英文“corona”(源自拉丁语“王冠”)与中文“冠”形成跨语言对应,但读音差异显著(/kəˈroʊnə/ vs. guān),这种音译过程中的“不匹配”,恰恰体现了语言本地化的创造性——不是机械转译,而是文化适应。

“冠状”的读音问题,微观上是一个语音学案例,宏观上则是时代精神的注脚,它记录了一场全球危机如何重塑语言习惯,也启示我们:科学术语的传播不仅是知识的扩散,更是文化适应与社会心理的博弈,随着疫情渐远,“冠状”一词或许会回归专业领域,但其读音故事将作为语言与社会互动的典型样本,持续引发思考。

在汉语的浩瀚音库中,每个音节都是一枚时间的胶囊,而“guān zhuàng”这两个音节,已永远与21世纪初的集体记忆绑定,成为历史在语言中刻下的痕迹。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~