“冠状”二字,在2020年之前,对大多数人而言或许只是一个陌生而遥远的词汇,一场席卷全球的疫情,让这两个字频繁出现在新闻、学术讨论和日常对话中,有趣的是,围绕“冠状”的发音,尤其是“冠”字究竟该读第一声(guān)还是第四声(guàn),竟也引发了不少讨论和困惑,这不仅仅是一个语言学问题,更折射出语言在重大事件中的演变、社会心理的微妙变化,以及文化传播的深层逻辑。

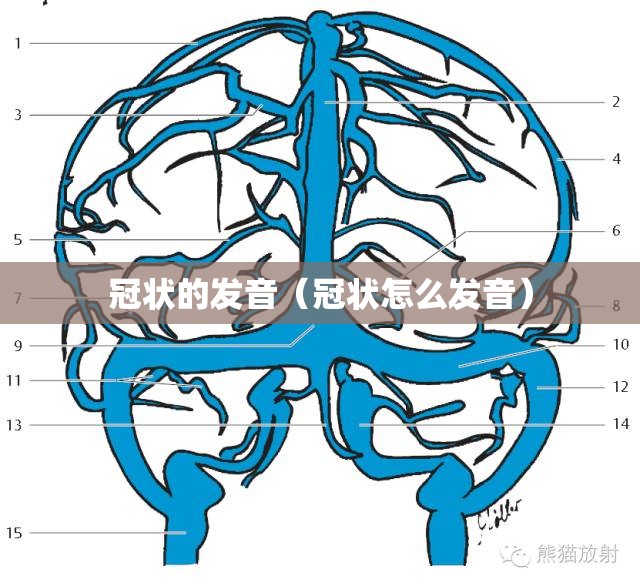

从字源上看,“冠”是一个多音字,其发音取决于语境,读作第一声(guān)时,通常指帽子或形状像帽子的物体,皇冠”、“衣冠”;读作第四声(guàn)时,则多作动词使用,意为“戴上帽子”或“居于首位”,如“冠军”、“冠名”。“冠状病毒”一词源于病毒在电子显微镜下呈现的形态——其外膜上有明显的棒状突起,形似王冠或日冕(拉丁文“corona”即“王冠”之意),这里的“冠”显然取“王冠”之义,应读第一声(guān),世界卫生组织的官方命名“COVID-19”中的“CO”也正来自于“Corona”。

为什么许多人会读成“guàn状病毒”呢?这背后有多重因素,语言的使用从来不是僵化的,大众口语中常会出现“习非成是”的现象,当一个新词汇以爆炸式的方式进入日常生活时,人们往往来不及细究其规范读音,而是根据最常见的语音习惯进行类推。“冠”在“冠军”中读第四声的频率极高,这种强势发音可能被无意识地迁移到“冠状病毒”上,媒体初期报道中的发音混乱也起到了推波助澜的作用,不少播音员、自媒体博主甚至专家都曾读错,这种权威效应的偏差进一步加剧了大众的困惑。

更重要的是,发音的争议背后隐藏着社会心理的微妙变化,疫情初期,全球弥漫着焦虑与不确定性,对一个新病毒的命名和发音,实际上也是人类试图理解和驯服未知的一种方式,当人们反复提及“冠状病毒”时,这个词汇本身便承载了恐惧、警惕和希望等复杂情感,发音的差异,在某种程度上成了不同群体(如医学专业人士与普通大众)认知差异的外化表现,甚至有人调侃,读“guān”的人更注重科学准确性,而读“guàn”的人则更随性自然——这并非绝对,却反映了语言与社会心态的交织。

从全球视角看,“冠状”的发音之旅还涉及跨文化传播的趣味现象,英文中的“coronavirus”源自拉丁语,发音相对统一(/kəˈroʊnəˌvaɪrəs/),但当它被翻译成不同语言时,却呈现出丰富的本地化特色,日语中借用片假名直接音译为“コロナウイルス”(koronauirusu),而中文则选择了意译的“冠状病毒”,这种翻译不仅要求准确,还需符合汉语的构词习惯,值得注意的是,在疫情中,“新冠”一词迅速成为简称,但同样有人误读为“xīn guàn”,这一方面体现了语言的经济性原则(缩短长词汇),另一方面也再次凸显了发音规范在高速传播中的脆弱性。

语言的流变始终处于动态平衡中,尽管权威词典和语言机构一再强调“冠状病毒”应读“guān”,但大众口语的惯性力量不容小觑,或许几十年后,当人们回顾这段历史时,“guàn状”的读法会成为特定时代的社会语言学标本,记录着人类在危机中的语言 adaptation(适应),类似的现象在历史上并不罕见——“曝光”的“曝”本应读“bào”,但“pù guāng”的读法早已被广泛接受。

“冠状”的发音争议提醒我们:语言既是科学的,也是生活的;既是规范的,也是流动的,在疫情这场全球危机中,一个音节的读法或许微不足道,但它却像一面棱镜,折射出知识传播、社会心理与文化适应的多彩光谱,当我们今天再次念出“冠状病毒”时,不妨微微一笑——无论你读的是“guān”还是“guàn”,这个词都已深深烙印在我们的集体记忆之中,成为21世纪不可磨灭的语言印记。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~