在新冠疫情全球蔓延的背景下,“新冠病毒”已成为人们日常语言中的高频词汇,关于其中“冠”字的读音——究竟是读一声(guān)还是四声(guàn)——却时常引发争议,这个看似简单的读音问题,实则涉及语言学、社会文化甚至公共卫生传播的多个层面,本文将从读音规范、语言演变、公众认知等角度,探讨“新冠病毒”中“冠”字的正确读法及其背后的深层意义。

从现代汉语规范来看,“新冠病毒”中的“冠”字应读作一声(guān),根据《现代汉语词典》(第7版)和《普通话异读词审音表》的规定,“冠”字在表示“帽子”或“形状像帽子的东西”时读一声(guān),皇冠”“树冠”;而在表示“位居第一”或“加上某种称号”时读四声(guàn),冠军”“冠名”,新冠病毒(SARS-CoV-2)因其病毒颗粒表面的棘突蛋白在电子显微镜下呈现类似“王冠”的形状而得名,因此这里的“冠”是名词性用法,取“帽状结构”之意,应读一声(guān)。

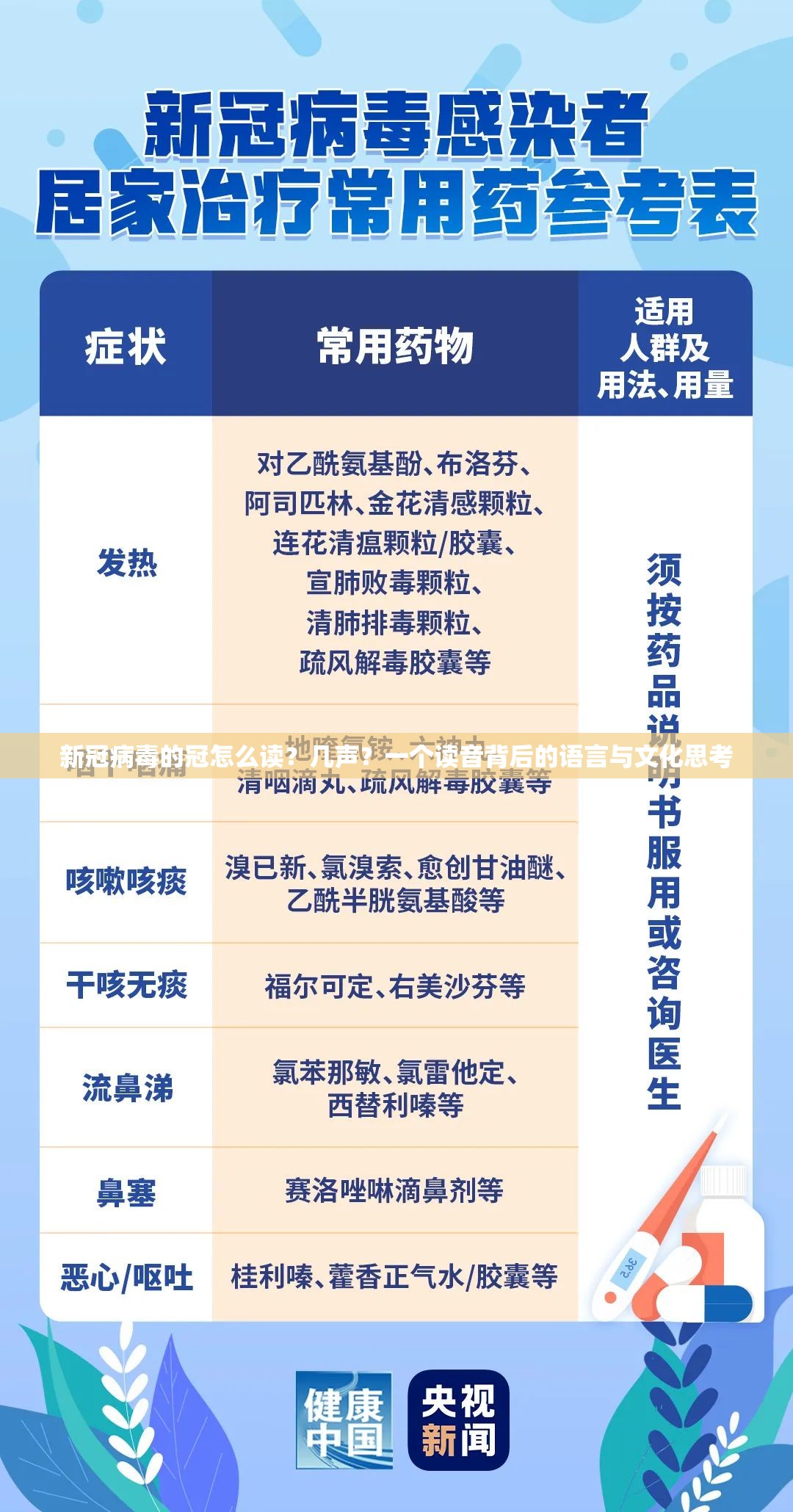

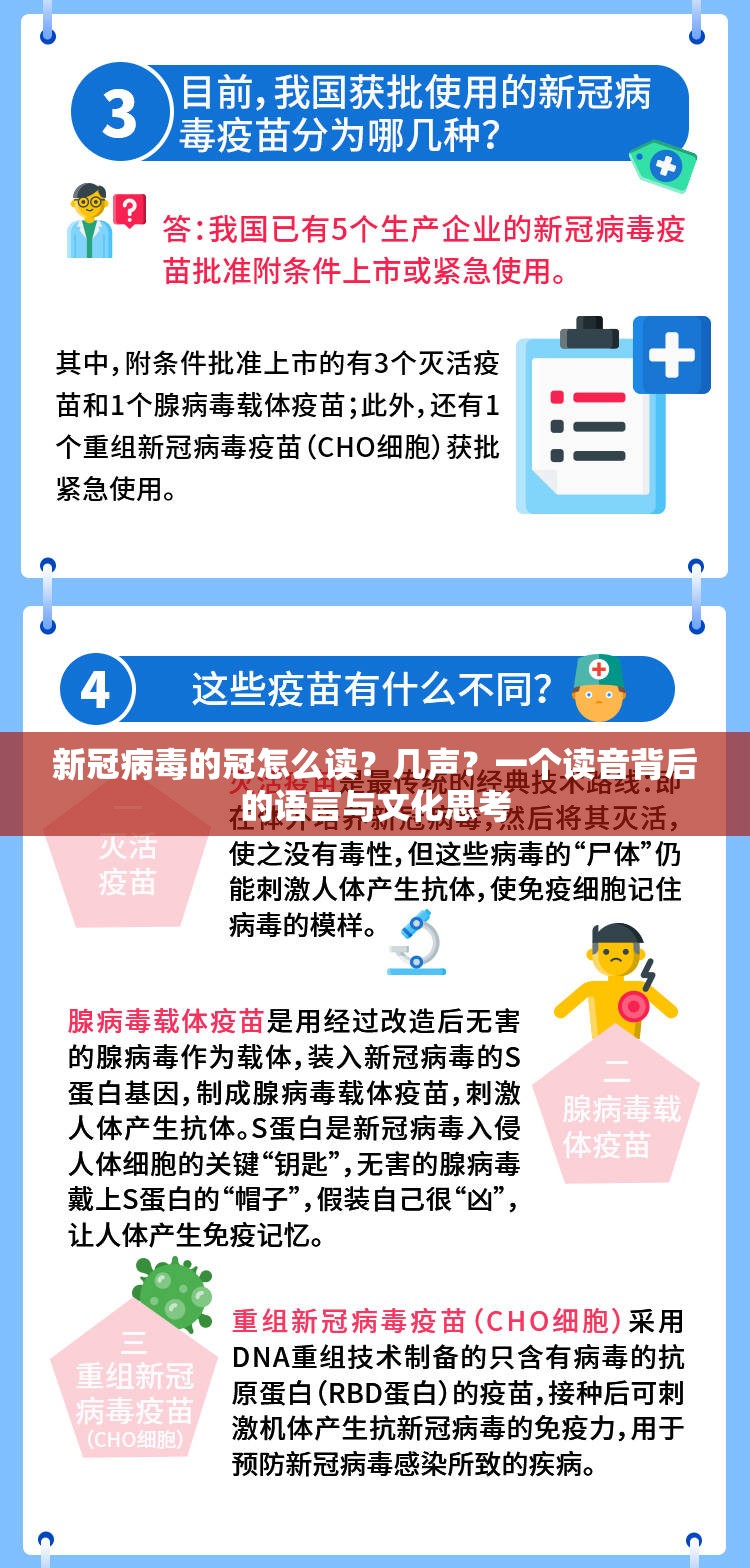

这一读音也得到权威机构的认可,中国疾控中心、国家卫健委等官方渠道在发布疫情信息时均使用“guān”音,主流媒体如央视新闻、《人民日报》等也遵循这一规范,读音的统一有助于避免信息传递的混乱,尤其在公共卫生事件中,准确的语言使用是科学传播的基础。

尽管规范明确,但现实中仍有人误读为四声(guàn),这种误读可能与以下因素有关:

“冠”字的读音之争,折射出公众对疫情认知的微妙心理,读一声(guān)时,强调病毒的形态特征,体现科学中的客观描述;而误读四声(guàn)时,无形中赋予病毒“强势”“第一”的隐喻,暗合了人们对疫情肆虐的恐惧情绪,这种无意识的“语言重塑”反映了社会心态对词汇选择的渗透。

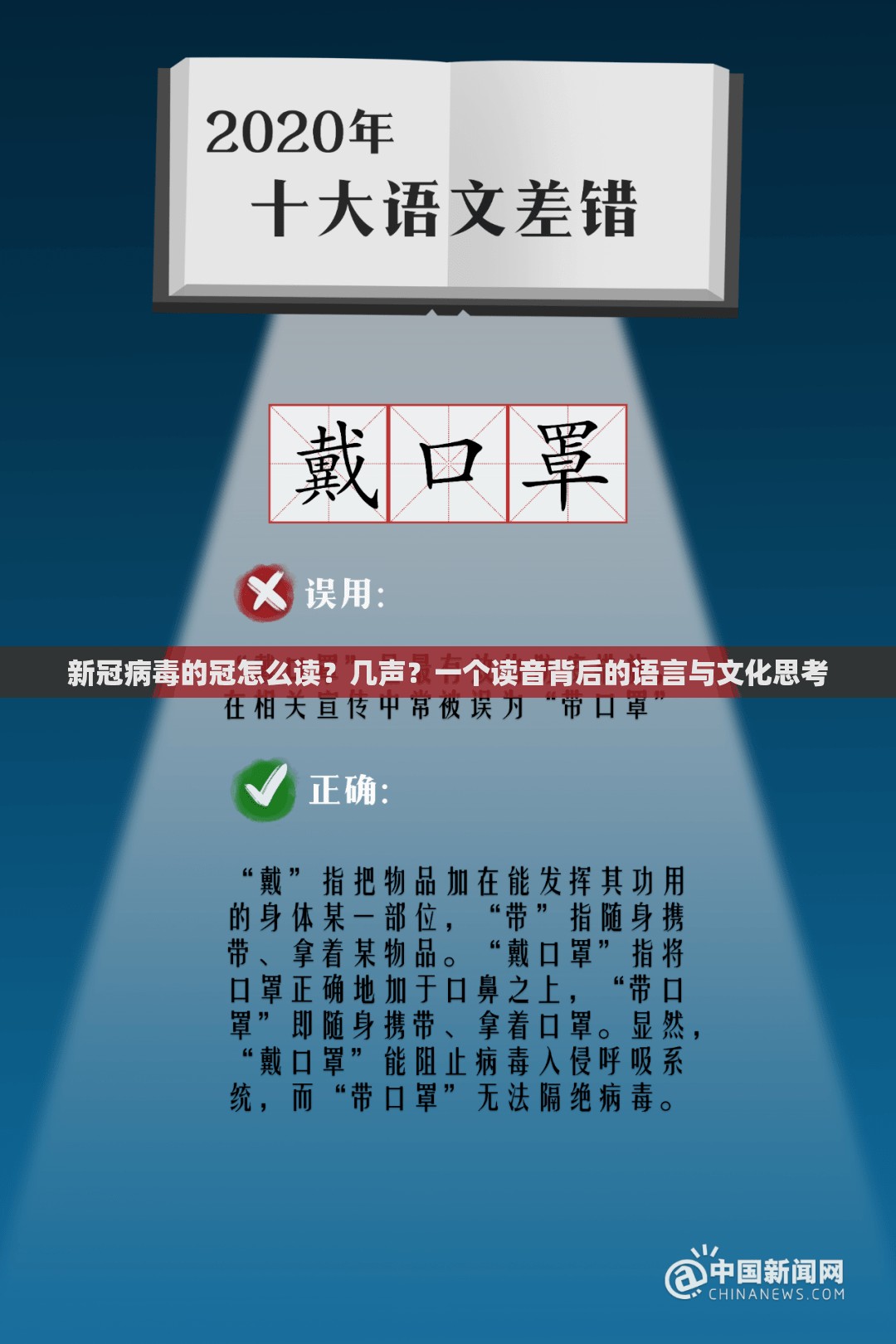

疫情初期信息传播的混乱也加剧了读音争议,部分媒体或自媒体缺乏专业审核,将误读扩散,导致公众认知混乱,这正是语言规范需与科学传播结合的原因——一个读音的准确性,可能影响人们对疫情严肃性的认知。

“冠”字读音的讨论超越了个别词汇的纠错,揭示了语言在公共事件中的重要作用:

新冠病毒的“冠”读一声(guān),既是语言规则的要求,也是科学精神的体现,在疫情这场全球危机中,准确使用语言不仅是尊重事实的态度,更是抵御谣言、传递真相的力量,每一个读音的纠正,都是对理性与规范的回归——正如抗疫需要科学指导,语言亦需在规范中守护文明的共识。

(字数:877字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~