在全球化时代,语言不仅是沟通的工具,更是文化和社会现象的载体,新冠肺炎(COVID-19)作为一场席卷全球的疫情,不仅改变了人类的生活方式,还影响了语言的演变。“新冠肺炎”这个词的音标——即其发音的国际音标(IPA)表示——成为了一个有趣且富有深意的主题,音标不仅帮助人们正确发音,还反映了疫情在全球传播中的语言适应性和文化差异,本文将探讨新冠肺炎的音标及其背后的语言、社会和文化意义,旨在通过这一微观视角,揭示疫情如何重塑我们的语言世界。

我们来解析“新冠肺炎”这个词的音标,在汉语中,“新冠肺炎”全称为“新型冠状病毒肺炎”,简称“新冠肺炎”,其标准普通话发音的国际音标(IPA)为/ɕīn ɡuān fèi yán/。

这个音标不仅确保了全球学习汉语的人能准确发音,还避免了误解,在疫情初期,错误发音可能导致信息混淆,例如将“冠”(/ɡuān/)误读为“guàn”(另一个意思),从而影响沟通,音标的标准化帮助媒体、教育机构和公众在全球范围内保持一致,促进了信息的有效传播。

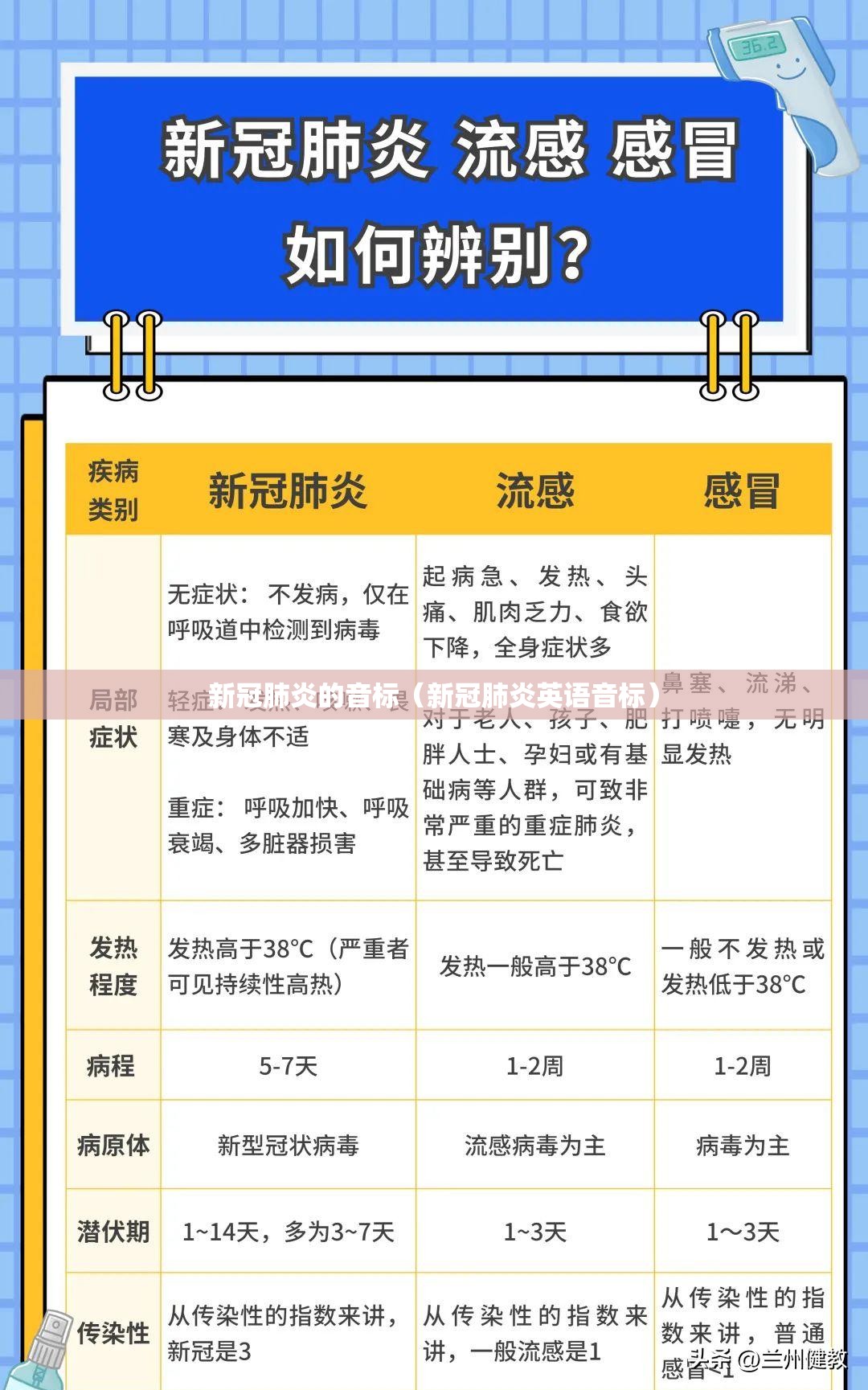

从语言学的角度看,新冠肺炎的音标揭示了语言适应疫情的速度,疫情爆发后,许多新词汇和缩写迅速进入日常用语,如“COVID-19”(其音标为/koʊvɪd naɪnˈtiːn/,COVID”发音为/koʊvɪd/,源自“Coronavirus Disease”),比较中英文音标,我们可以看到语言之间的音系差异:英语使用更多的辅音集群和开放音节,而汉语则以声调和元音为主,这种差异不仅体现了语音系统的多样性,还反映了文化对疫情响应的方式,汉语音标中的声调(如“冠”的第一声)强调了语义的精确性,而英语音标则更注重流畅性,音标 thus 成为了一座桥梁,连接了不同语言社区,减少了疫情带来的沟通障碍。

新冠肺炎的音标在社会层面具有深远意义,疫情促进了全球合作,但也暴露了语言不平等,在非英语国家,许多人首先通过本地语言接触疫情信息,因此音标的准确性至关重要,在西班牙语中,“COVID-19”发音为/koβid dieθˈnuebe/,β/是浊双唇擦音,与英语音标差异明显,如果音标错误,可能导致信息失真,影响公共卫生措施的落实,研究表明,疫情初期,一些地区因发音误导而出现了恐慌,如将“coronavirus”误读为类似“corona”(啤酒品牌)的音标,引发不必要的联想,音标的普及和教育成为了全球健康沟通的一部分, organizations like the World Health Organization (WHO) 发布了官方发音指南,以音标为基础,确保信息的一致性。

文化上,新冠肺炎的音标折射了全球化的双刃剑,音标的统一性促进了跨文化理解,例如汉语音标/ɕīn ɡuān fèi yán/在国际会议中的使用,帮助西方专家更好地理解中国疫情报告,音标的差异也保留了文化身份,日语中将“新冠肺炎”音译为“ Shin koronauirusu”,音标为/ɕin koɾonaɯiɾɯsɯ/,融合了本地语音特点,体现了日本对外来词的消化能力,这种音标的本土化不仅是语言现象,更是文化抵抗和适应的象征——疫情虽全球性,但本地响应依然多样,音标 thus 成为了一种文化符号,记录了人类在危机中的创造力和韧性。

新冠肺炎的音标对未来具有启示,随着疫情演变,新变种如“Omicron”(音标/ˈɒmɪkrɒn/)继续挑战我们的发音能力,音标教育应纳入公共卫生策略,例如通过语音APP或学校课程,帮助大众掌握正确发音,这不仅提升语言能力,还增强全球团结——毕竟,准确的音标是对抗“信息疫情”(infodemic)的有力工具,新冠肺炎的音标虽小,却映射了语言、社会与文化的宏大图景,在疫情阴霾下,它提醒我们:沟通是人类抗疫的第一道防线,而音标则是这条防线上不可或缺的基石。

通过以上探讨,我们看到新冠肺炎的音标不仅仅是语音学的细节,更是全球疫情叙事的一部分,它教会我们,在危机中,语言的力量在于精确和包容,而音标正是这种力量的体现,无论疫情如何发展,对音标的关注将继续促进人类的理解与合作。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~