在人类探索自然的漫长历程中,显微镜一直是我们窥探微观世界的重要工具,从17世纪列文虎克发明光学显微镜,到现代电子显微镜的诞生,技术的进步不断拓宽我们的视野,而今,随着科技的发展,6万倍显微镜的出现,让我们得以以前所未有的清晰度观察病毒——这些微小却威力巨大的存在,本文将带您走进这个放大6万倍的世界,一探病毒的奥秘。

要理解6万倍显微镜的强大,我们首先需要回顾显微镜技术的发展,传统光学显微镜受限于光的波长,最大放大倍数仅为1000倍左右,无法分辨病毒这样的纳米级物体(大小通常在20-300纳米之间),20世纪30年代,电子显微镜的发明彻底改变了这一局面,电子显微镜使用电子束而非光线,波长更短,分辨率更高,可实现数万倍甚至百万倍的放大。

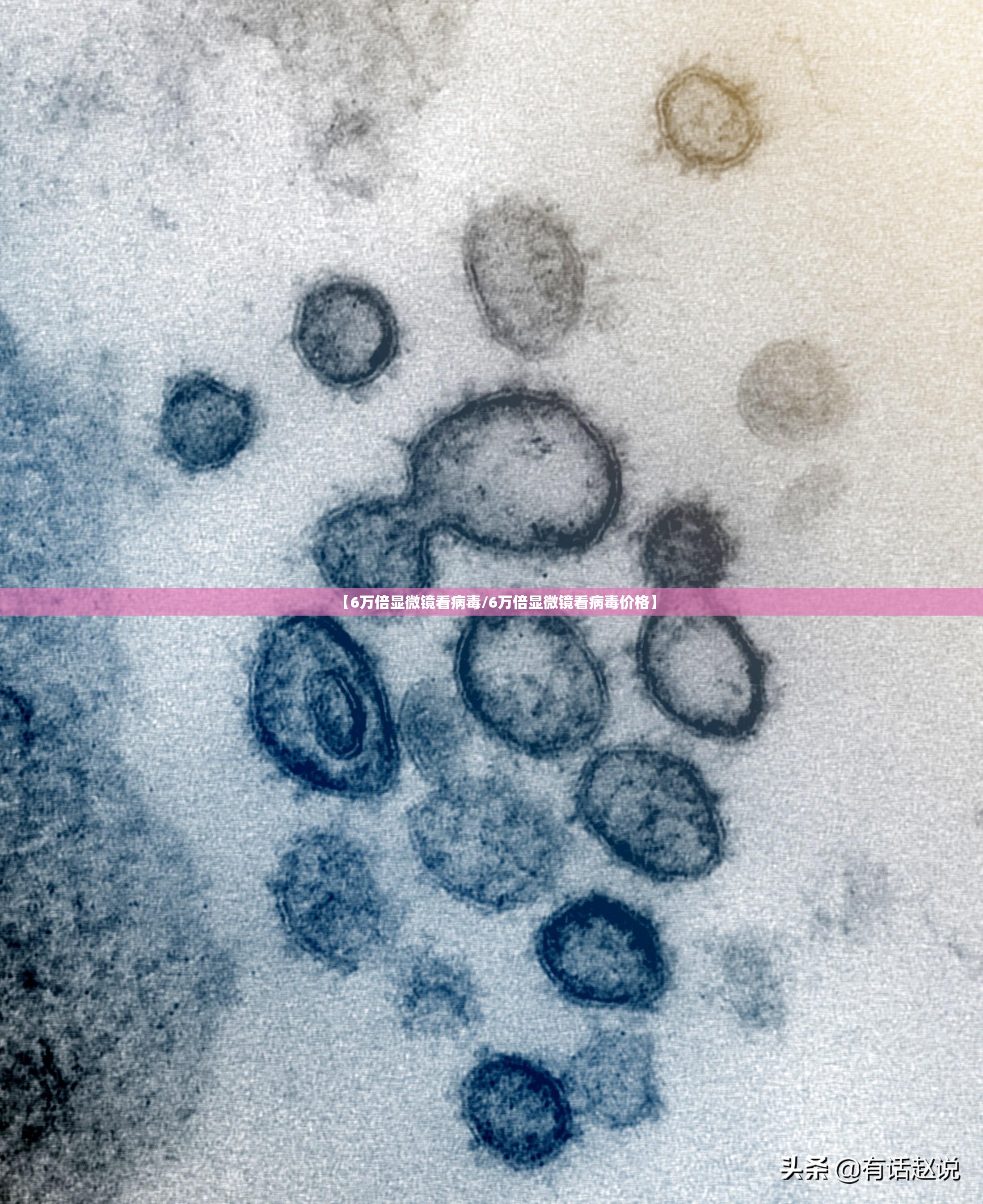

6万倍显微镜通常指透射电子显微镜(TEM)的一种应用配置,在这种倍数下,病毒的结构细节得以清晰呈现:不再是模糊的小点,而是具有复杂形状和特征的实体,新冠病毒(SARS-CoV-2)在6万倍镜下显示为典型的冠状结构,表面布满刺突蛋白,宛如一顶微小的皇冠,这种可视化能力不仅令人震撼,更为科学研究提供了关键数据。

当我们将病毒样本置于6万倍显微镜下,一个隐藏的世界豁然展开,以流感病毒为例,它通常呈球形或丝状,表面覆盖着血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)蛋白,这些蛋白是病毒入侵宿主细胞的关键,而在高倍镜下,它们的分布和形态一目了然,科学家可以通过分析这些图像,设计疫苗或药物来靶向这些蛋白。

更令人惊叹的是,6万倍显微镜还能揭示病毒的内部结构,通过切片技术,病毒的核心——遗传物质(DNA或RNA)以及包裹它的蛋白质外壳(衣壳)清晰可见,噬菌体(感染细菌的病毒)在6万倍镜下显示出复杂的“头部”和“尾部”结构,仿佛一台微型的注射器,用于将遗传物质注入细菌体内,这种精细的观察有助于理解病毒的复制机制和致病原理。

6万倍显微镜的应用远不止于满足好奇心,它在病毒学、医学和生物技术领域发挥着至关重要的作用,在疫情应对中,高倍显微镜是病毒鉴定和分类的金标准,2020年新冠疫情爆发初期,科学家正是通过电子显微镜确认了新冠病毒的存在和特征,为全球防控提供了第一手资料。

在疫苗和药物开发中,6万倍显微镜帮助研究人员可视化病毒与抗体的相互作用,观察抗体如何结合到病毒刺突蛋白上,可以指导疫苗设计,提高其有效性,显微镜技术还用于研究病毒变异:通过比较不同毒株的结构差异,预测其传播性和致病性变化。

在基础科学方面,6万倍显微镜推动了纳米生物学的发展,病毒作为天然的纳米颗粒,其自组装机制和结构效率为新材料设计提供了灵感,科学家甚至利用病毒作为载体,开发基因治疗工具或纳米器件。

尽管6万倍显微镜强大,但它也面临挑战,样本制备复杂:病毒必须经过染色、冷冻或切片处理,才能在高倍镜下保持结构完整,电子束也可能损伤样本,导致图像失真,显微镜成本高昂,操作需要专业培训,限制了其普及。

随着技术迭代,这些问题有望得到解决,冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术的成熟,使样本可在接近自然状态下被观察,分辨率更高,人工智能的引入则能自动分析海量图像数据,加速研究发现,或许不久的将来,6万倍显微镜将成为常规工具,甚至家用设备——想象一下,每个人都能直观看到病毒的存在,这将彻底改变公众对健康和疾病的认知。

通过6万倍显微镜,病毒不再是不可见的威胁,而是可被详细研究的对象,这种视觉化不仅深化了科学理解,也增强了人类应对疾病的信心,从微观细节到宏观应用,显微镜技术架起了一座桥梁,提醒我们:即使是最微小的事物,也拥有改变世界的力量。

正如哲学家布莱兹·帕斯卡所言:“无限小的存在,蕴含着无限大的奥秘。”在6万倍放大的世界里,我们不仅看到了病毒,更看到了人类探索精神的永恒闪耀。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~