新冠肺炎疫情自2019年底爆发以来,迅速席卷全球,成为人类历史上一次重大的公共卫生危机,在这场疫情中,一个英文缩写频繁出现在媒体报道、政府文件和公众讨论中:COVID-19,这个缩写不仅代表了疾病本身,更成为全球共同应对疫情的象征,本文将深入解析COVID-19的含义、背景,并探讨其对社会、经济和科技领域的深远影响。

COVID-19是“Coronavirus Disease 2019”的缩写,中文意为“2019冠状病毒病”,这一名称由世界卫生组织(WHO)于2020年2月11日正式公布。“CO”代表Corona(冠状),“VI”代表Virus(病毒),“D”代表Disease(疾病),“19”则指疫情首次被发现的年份2019年,这一命名的目的是为了避免地域歧视(如早期使用的“武汉肺炎”等不准确表述),并强调疾病的科学属性和全球性。

COVID-19的病原体为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2型”(SARS-CoV-2),属于冠状病毒家族,这类病毒因表面凸起蛋白形似皇冠而得名(拉丁语“corona”意为皇冠),SARS-CoV-2与2003年爆发的SARS病毒有较高同源性,但传播力和变异能力更强。

COVID-19疫情最初于2019年12月在中国武汉被发现,随后通过国际旅行和人际接触迅速扩散,2020年3月,WHO宣布其为“全球大流行”(Pandemic),截至2023年,全球累计确诊病例超过6亿例,死亡病例超过600万例,几乎所有国家和地区均受到影响。

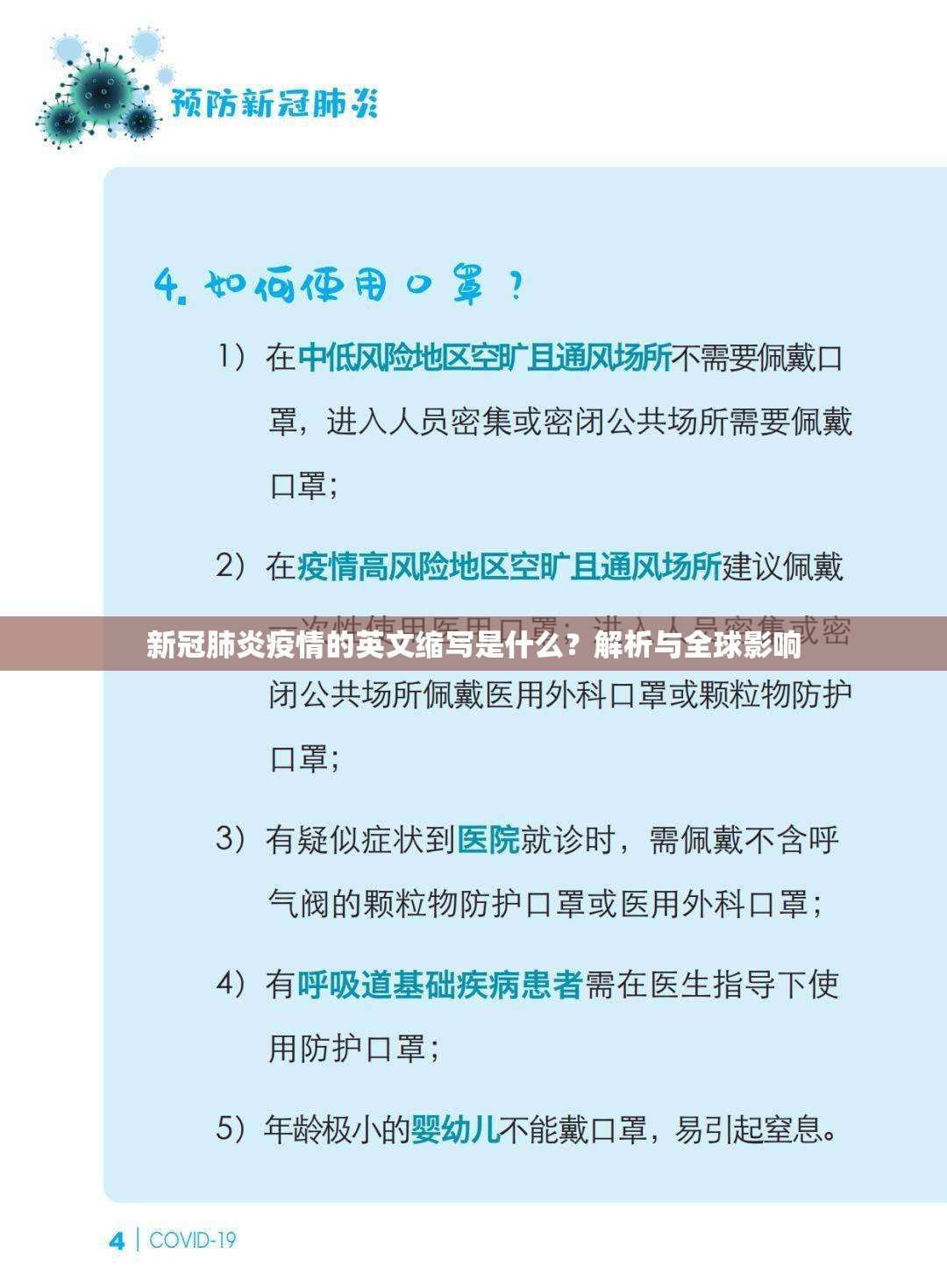

各国应对措施包括封锁、社交距离、口罩强制令、大规模核酸检测和疫苗接种等,这些措施虽有效减缓了病毒传播,但也引发了经济衰退、社会矛盾和心理健康问题,全球GDP在2020年萎缩3.4%,旅游业和实体经济遭受重创,远程办公、在线教育等数字化模式加速普及,凸显了科技在危机中的关键作用。

COVID-19疫情推动了前所未有的科学合作与创新,多国科研机构在短时间内解析了病毒基因组,并开发出mRNA疫苗(如辉瑞-BioNTech和莫德纳疫苗)和腺病毒载体疫苗(如阿斯利康和强生疫苗),这些疫苗通过激活人体免疫系统对抗病毒,有效降低了重症和死亡率。

疫苗分配不均凸显了全球卫生体系的不平等,高收入国家疫苗接种率超过70%,而低收入国家这一比例仍低于20%,病毒变异(如Delta和Omicron变种)也持续挑战疫苗有效性,促使科学家不断调整防控策略。

疫情深刻改变了人类生活方式和社会结构,经济方面,中小企业大量倒闭,失业率上升,但电子商务、医疗科技和远程服务行业逆势增长,社会方面,健康意识提升,公共卫生基础设施得到重视,但孤独感、焦虑和抑郁等心理问题显著增加。

文化领域同样受到影响,传统社交活动受限,虚拟聚会、线上娱乐和数字艺术成为新常态,疫情还暴露了社会脆弱性,如医疗资源挤兑、供应链中断和教育差距,促使各国重新评估危机管理机制。

COVID-19疫情尚未完全结束,病毒可能与人类长期共存,全球需加强合作以应对新发传染病,包括完善早期预警系统、推动疫苗公平分配和投资公共卫生体系,疫情提醒人类尊重自然、平衡经济发展与生态保护的重要性。

COVID-19不仅是医学名词,更是一个时代的符号,它揭示了全球化时代的互联性与脆弱性,也展现了人类在危机中的 resilience(韧性)与创新能力,正如WHO总干事谭德塞所言:“疫情终将过去,但它留给我们的教训应永远铭记。”

通过理解COVID-19的缩写与内涵,我们不仅能更科学地认识疫情,也能为构建更健康、公平和可持续的世界提供启示。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~