在全球化与疫情交织的时代,语言成为反映社会变迁的镜子。“COVID”作为“Coronavirus Disease 2019”的缩写,自2020年起迅速成为全球通用词汇,其国际音标(International Phonetic Alphabet, IPA)标注为/ˈkoʊvɪd/(美式英语)或/ˈkəʊvɪd/(英式英语),这一看似简单的语音符号背后,隐藏着语言演变、文化适应与全球沟通的深层故事,本文将从语音学、社会语言学及跨文化传播角度,探讨“COVID”音标的意义及其对世界的影响。

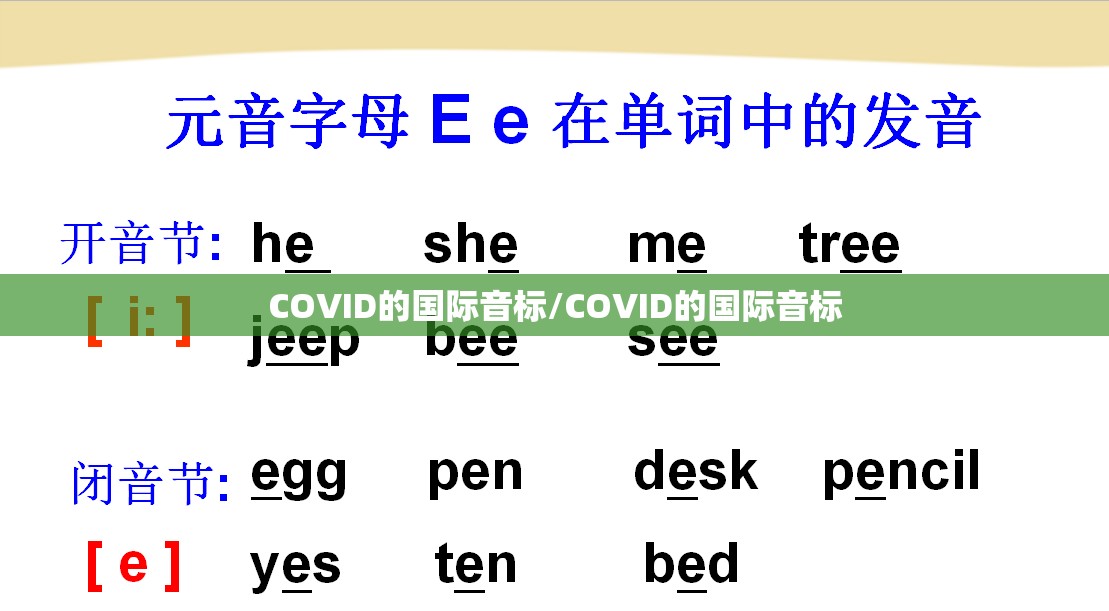

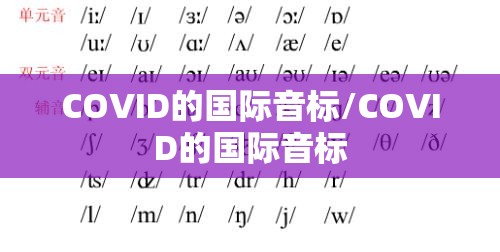

国际音标是记录语音的科学工具,能够精确描述词汇在不同语言中的发音。/ˈkoʊvɪd/(美式)和/ˈkəʊvɪd/(英式)的核心差异体现在元音/oʊ/与/əʊ/上,前者为双元音,强调口腔从半开到圆唇的滑动;后者则更倾向于中央元音过渡到后元音,这种差异反映了英语方言的分化,但辅音/v/和/d/的发音全球基本一致,确保了词汇的可识别性,有趣的是,非英语国家往往根据本地语音规则调整发音,例如西班牙语中读作/ˈkoβid/(β为双唇擦音),日语则借用片假名“コビッド”(ko-bi-do),音近/ko̞bʲido̞/,这种音位变体体现了语音的“本地化适应”,国际音标在此成为理解全球发音多样性的钥匙。

“COVID”一词的迅速普及与社会语境紧密相关,疫情初期,WHO正式命名该词以避免地域污名化,其发音简单、音节短(两音节),符合紧急情况下语言的经济性原则,国际音标/ˈkoʊvɪd/中的重音落在第一音节,使其易于记忆和传播,类似“SARS”(/sɑrz/)或“Ebola”(/iˈboʊlə/),但与其他疫情术语相比,“COVID”的语音更显中性,避免了情感暗示,这促进了其在媒体和日常对话中的高频使用,语音学家David Crystal指出,危机词汇往往经历“语音简化”,例如缩写形式(如“vax”代替“vaccine”)和重音规律化,而国际音标则忠实记录了这一过程。

“COVID”的国际音标标注不仅关乎语音,更涉及全球沟通的障碍与融合,在非英语国家,发音差异可能导致误解,例如法语中/kovid/(o较开)与英语/oʊ/的对比,或中文音译“冠状病毒”(guān zhuàng bìng dú)与缩写形式的并存,国际音标在此扮演了桥梁角色,帮助语言学习者和医疗工作者准确传递信息,音标本身也暴露了语言权力问题:英语音标成为全球标准,非英语国家的发音常被忽视,这引发了语言学界的讨论——是否应建立更包容的语音记录体系,以反映真正意义上的“全球发音”。

“COVID”一词及其音标将成为语言史的一部分,类似历史上其他疫情词汇(如“黑死病”的英文“plague”/pleɪɡ/),语音学家预测,后疫情时代,该词可能进一步简化,例如口语中缩为/cov/(/koʊv/),国际音标的使用也因疫情而更受关注,在线教育平台和词典中音标标注率上升,促进了语音知识的普及,更重要的是,疫情加速了数字沟通,语音消息和视频会议使发音准确性变得至关重要,国际音标因此从学术工具转向实用技能。

从/ˈkoʊvɪd/到/ˈkəʊvɪd/,一个音标不仅是语音的记录,更是全球危机中人类沟通的缩影,它揭示了语言的适应性、文化多样性以及技术对语音的影响,正如语言学家Edward Sapir所言:“语言是社会的镜子”,而国际音标则让我们更清晰地看清这面镜子中的细节,随着全球化的深化,此类词汇的音标研究将继续为人类应对挑战提供启示。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~