新冠病毒,即“新型冠状病毒”的简称,其标准读音在汉语中为“xīn guān bìng dú”(拼音),这个看似简单的读音,却成为全球公共卫生危机中的一个符号,不仅改变了人类的生活方式,还引发了语言、文化和社会层面的深刻讨论,从医学命名到日常交流,新冠病毒的读音及其相关术语的传播,反映了信息时代下语言与科学的交织,以及全球化背景下沟通的挑战与机遇。

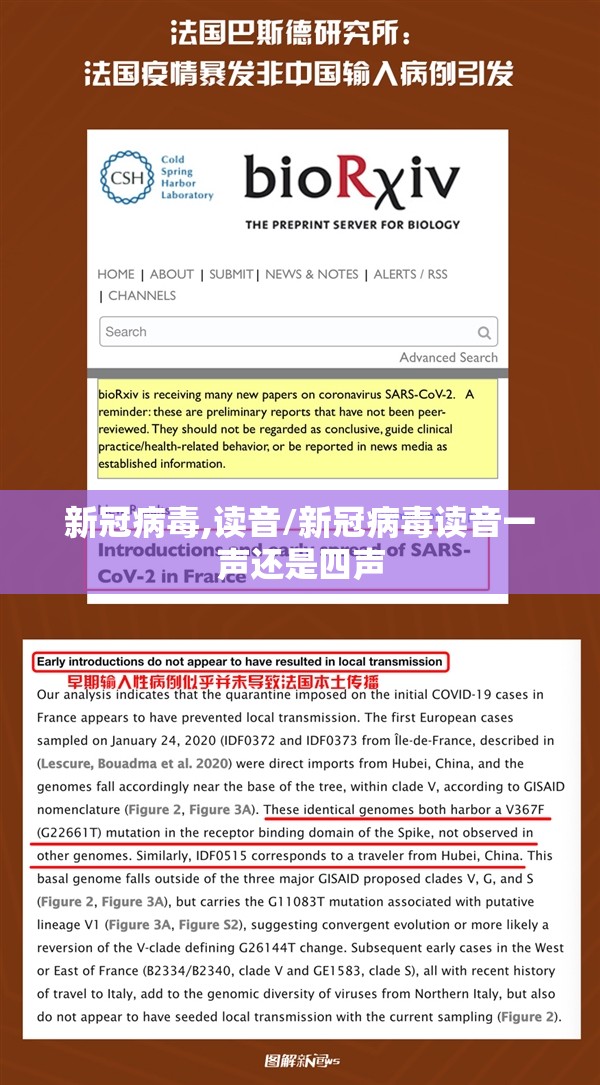

新冠病毒的命名和读音并非偶然,世界卫生组织(WHO)在2020年正式将该病毒命名为“SARS-CoV-2”,其引起的疾病称为“COVID-19”,在中文语境中,“新冠病毒”这一简称迅速普及,其读音“xīn guān bìng dú”成为家喻户晓的词汇,读音的标准化有助于信息的准确传递,尤其是在公共卫生危机中,避免误解和谣言至关重要,在疫情初期,一些人误读或混淆“冠”(guān)与“冠”(guàn,如“冠军”),导致沟通障碍,通过媒体和教育机构的努力,标准读音得以推广,体现了语言在危机管理中的重要性。

读音的传播也揭示了语言的文化适应性,在全球范围内,新冠病毒的读音因语言而异:英语中读作“novel coronavirus”或“COVID-19”,西班牙语中为“nuevo coronavirus”,法语中为“nouveau coronavirus”,这些读音不仅反映了语音差异,还融入了本地文化元素,中文读音“xīn guān”中的“新”字强调“新颖”或“未知”,暗示了病毒的突发性;而英文“novel”同样带有“新异”的含义,这种语言上的微妙差异,影响了公众对病毒的认知和情绪反应,读音的普及过程,也是一次全球语言互动的缩影,促进了跨文化理解,但也暴露了语言壁垒带来的信息不对称。

从社会层面看,新冠病毒的读音成为日常交流的一部分,重塑了人类行为,口罩、社交距离、隔离等术语的读音频繁出现在生活中,甚至衍生出新词汇,如中文的“健康码”(jiàn kāng mǎ)和英文的“quarantine fatigue”(隔离疲劳),这些读音不仅传递信息,还承载着情感和记忆,在疫情高峰期间,人们听到“xīn guān”一词时,往往会联想到焦虑、损失或团结抗疫的场景,读音 thus 成为集体记忆的载体,通过语言连接起个体与全球社区。

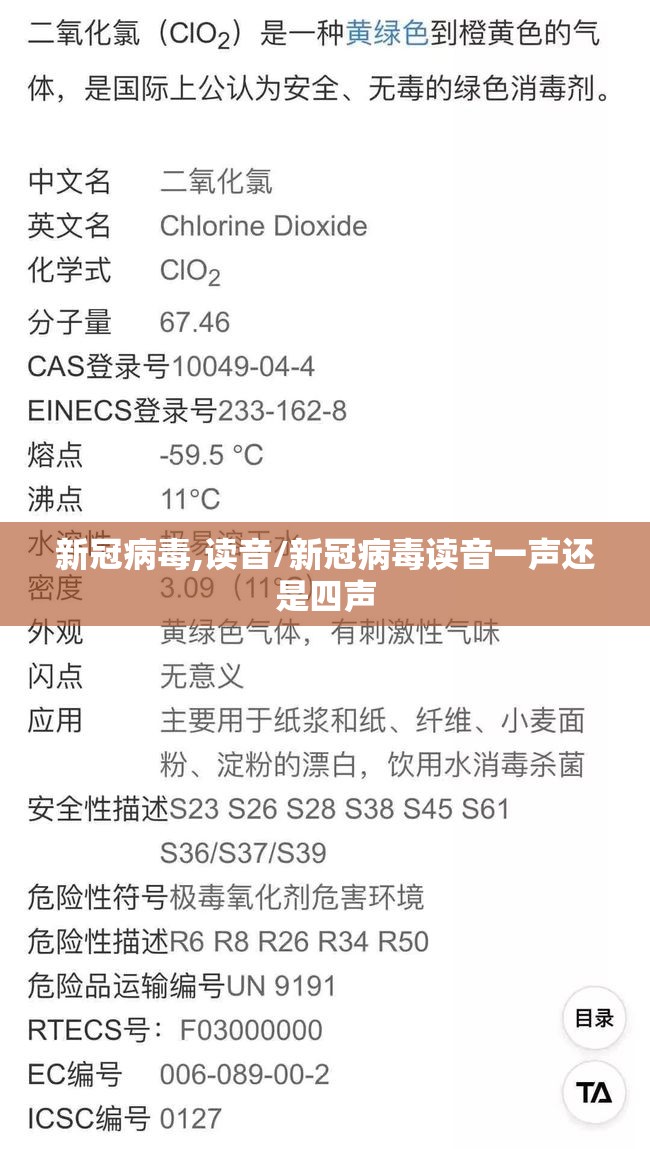

读音的传播也伴随着挑战,错误读音或误导性信息在社交媒体上泛滥,将“新冠病毒”误读为“中国病毒”或与其他术语混淆,引发了污名化和歧视,世界卫生组织强调避免地域命名,正是为了减少这种语言带来的负面影响,读音的正确使用,因此不仅是语言规范问题,更关乎道德和社会责任,通过教育和技术手段(如语音识别和自动更正),社会在努力纠正这些偏差,提升信息的准确性。

新冠病毒的读音启示我们,语言在危机中的力量不容小觑,它不仅是沟通工具,还是科学普及、文化适应和社会凝聚的媒介,随着疫情演变,读音可能会逐渐淡化,但其影响将长期存在,我们需要更重视语言教育,尤其是在全球卫生事件中,确保读音的准确和包容,以促进人类共同应对挑战。

新冠病毒的读音“xīn guān bìng dú”是一个小小的语音片段,却承载着巨大的全球叙事,从读音的标准化到文化 adaptation,再到社会影响,它展现了语言在危机中的多维角色,这场大流行提醒我们,在追求科学进步的同时,不应忽视语言的力量——它是连接世界的纽带,也是人类韧性的体现。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~