当我们谈论“新冠”时,我们不仅在讨论一种病毒,更在触及一个时代的集体记忆,而它的英文名称——COVID-19——则像一扇窗口,透过它,我们可以窥见科学命名的严谨、全球协作的痕迹,以及语言在危机中的演变,这个词短短六个字母,却承载了人类的恐惧、希望与反思。

COVID-19是“Coronavirus Disease 2019”的缩写,直译为“2019冠状病毒病”,这一名称由世界卫生组织(WHO)于2020年2月11日正式公布,旨在避免地域污名化(如“武汉病毒”),同时强调疾病的病原体(冠状病毒)和发现时间(2019年)。“CO”代表冠状(Corona),“VI”代表病毒(Virus),“D”代表疾病(Disease),而“19”则指代疫情爆发的年份,这一命名遵循了世卫组织2015年发布的传染病命名指南,强调科学性、中立性和可沟通性。

病毒本身的英文名称是“SARS-CoV-2”(严重急性呼吸综合征冠状病毒2型),体现了其与2003年SARS病毒的遗传关联,科学命名的高度标准化反映了全球卫生治理的协作机制,也凸显了语言在危机中的规范作用。

尽管科学命名力求中立,但语言却常被政治化,2020年,时任美国总统特朗普多次使用“Chinese Virus”和“Kung Flu”等歧视性术语,引发全球争议,这类标签不仅加剧了针对亚裔的种族主义攻击,也违背了世卫组织避免地域命名的原则,语言在这里成为权力与意识形态的工具,而“COVID-19”则逐渐成为国际社会抵制污名化的共识。

这场命名之争背后,是全球化时代身份政治与科学理性的冲突,正如语言学家乔治·莱考夫所言:“话语框架塑造认知。”选择使用“COVID-19”而非污名化标签,不仅是语言规范的问题,更是对公平与团结的坚持。

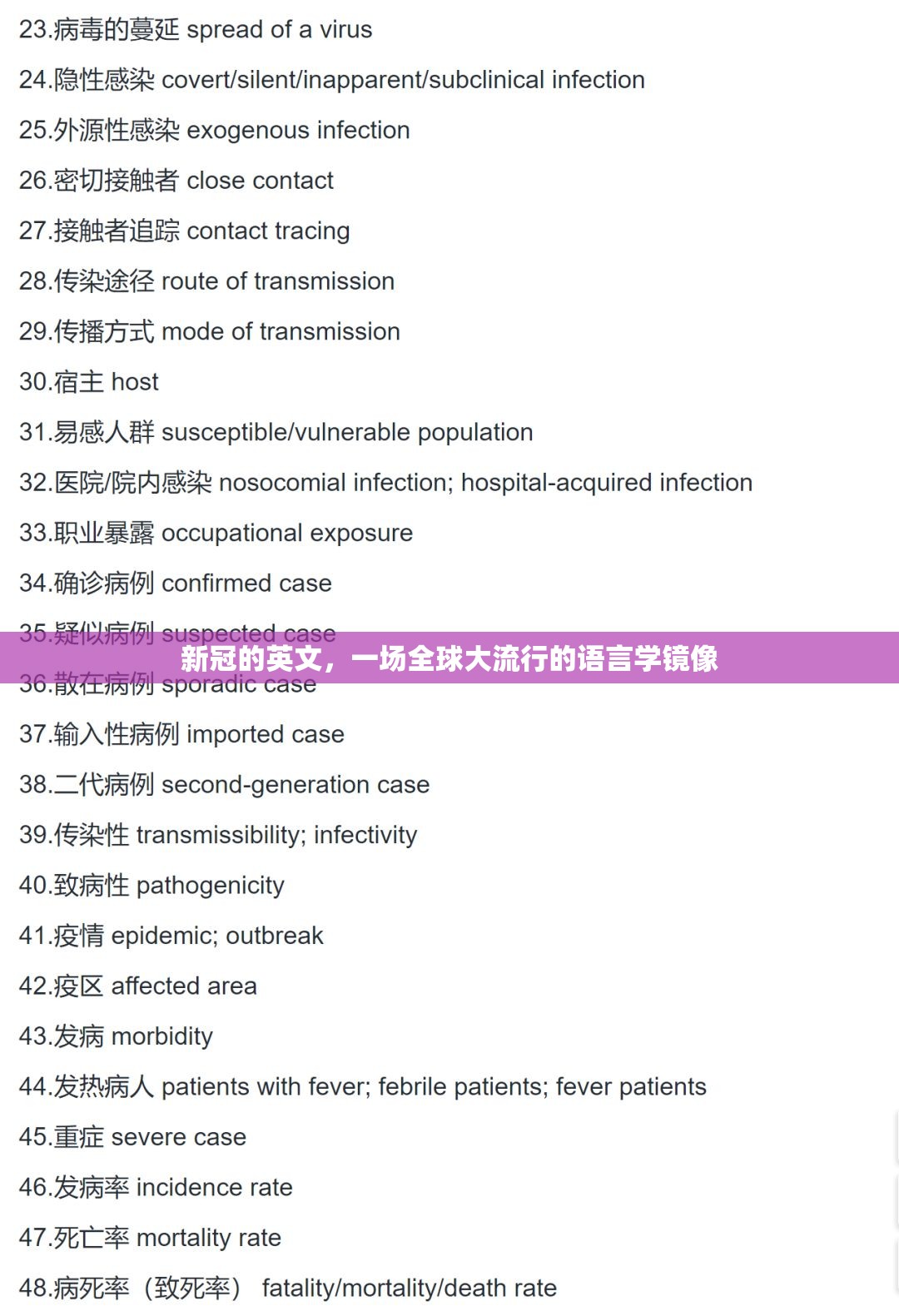

COVID-19的普及也催生了语言使用的创新,缩写形式(如“新冠”在中文中的简写)和衍生词汇(如“long COVID”(长新冠)、“pandemic fatigue”(疫情疲劳))迅速进入日常话语,媒体常用“war”(战争)、“wave”(浪潮)等隐喻描述疫情,强化了危机的紧迫感。“social distancing”(社交距离)、“flatten the curve”(压平曲线)等术语成为公共卫生宣传的核心词汇。

这些语言现象反映了社会应对危机时的心理适应机制:通过简化、类比和新造词来降低认知负荷,并构建集体行动的逻辑基础,COVID-19不再只是一个医学术语,更是一个文化符号,嵌入从政策讨论到 meme 文化的各个层面。

COVID-19的英文名称在全球被广泛采用,但各语言也发展出本土化表达,中文称“新冠肺炎”(后规范为“新型冠状病毒肺炎”),日语用“コロナ禍”(新冠祸),西班牙语则直接使用“COVID-19”,这些差异既体现了语言结构的特性,也反映了文化对危机的解读方式,中文“疫情”一词强调“情势”与“情感”的双重性,而英文“pandemic”更侧重地理范围的广度。

值得注意的是,几乎所有语言都通过借用或翻译接受了“COVID-19”这一术语,这体现了全球化时代科学话语的霸权地位,也显示了人类面对共同威胁时对统一符号的需求。

COVID-19很可能成为像“艾滋病”(AIDS)或“西班牙大流感”一样载入史册的术语,但它留下的语言遗产远不止一个名词,它加速了科技与医学术语的大众化,如“PCR检测”“mRNA疫苗”等进入日常对话;它推动了远程协作相关的词汇爆发(如“Zoom fatigue”);它促使人们反思语言与伦理的关系——如何命名疾病才能避免歧视?如何用语言促进而非破坏团结?

正如哲学家维特根斯坦所说:“语言的界限就是世界的界限。”COVID-19拓展了我们对全球健康、社会脆弱性和人类互联性的认知界限,而这个英文缩写,将成为未来世代理解21世纪这场危机的关键符号。

COVID-19不仅仅是一个英文术语,它是科学、政治、文化交织的产物,是人类面对灾难时试图用语言建立秩序与意义的见证,当我们说出这个词时,我们唤起的是一段共同的历史:失去、抗争、创新与希望,或许有一天,COVID-19会像“黑死病”或“1918大流感”一样成为历史书中的注脚,但它的名字将永远提醒我们:语言如何塑造危机,危机又如何重塑语言。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~