新冠病毒自2019年底首次出现以来,迅速席卷全球,成为一场前所未有的公共卫生危机,中国作为疫情最早暴发的国家之一,其死亡数据一直备受国际关注,本文将探讨中国官方公布的新冠病毒死亡人数、数据背后的防控措施、社会影响,以及对未来公共卫生体系的启示,通过客观分析,旨在提供一个全面的视角,帮助读者理解这一复杂议题。

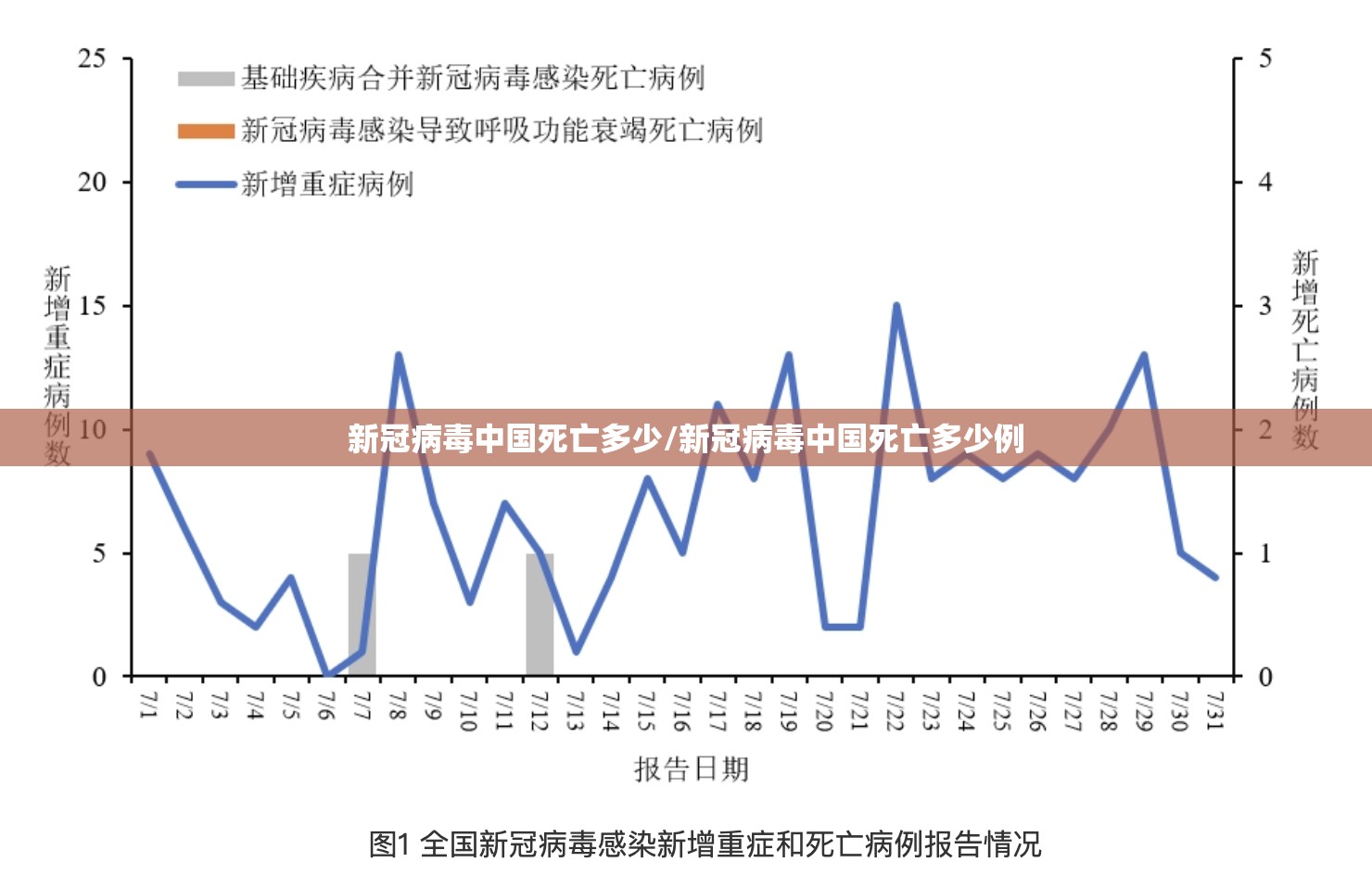

根据中国国家卫生健康委员会(NHC)的官方数据,截至2023年底,中国内地(不含港澳台地区)累计报告的新冠病毒死亡病例约为5,200例,这一数字是基于实验室确诊病例和临床诊断病例的统计,涵盖了疫情暴发初期(如2020年武汉疫情)以及后续零星暴发期间的死亡情况,值得注意的是,这一数据远低于全球许多国家,例如美国的死亡人数超过100万,印度的官方数据也高达50万以上。

中国官方数据的低死亡率引发了国际社会的讨论,一些专家和机构质疑数据的完整性,认为可能存在漏报或低估,尤其是在疫情初期医疗资源紧张的情况下,中国政府强调其数据收集和报告系统是透明和科学的,并指出严格的防控措施(如封锁、大规模检测和隔离)有效遏制了病毒传播,从而降低了死亡风险,在2022年底至2023年初的奥密克戎变异株暴发期间,中国调整了防控政策,但官方数据显示死亡人数仍相对可控。

中国低死亡数据的背后,是一系列严格的公共卫生干预措施,疫情初期,武汉实施封城,全国范围内推行健康码、行程码系统,以及大规模核酸检测和疫苗接种计划,这些措施旨在快速切断传播链,减少重症和死亡病例,据统计,中国疫苗接种率超过90%,高龄人群的接种率也较高,这为降低死亡率提供了关键保障。

中国的医疗体系在疫情中展现了较强的应对能力,政府扩建了定点医院和方舱医院,增加了重症监护床位,并调配医疗资源支援高风险地区,在2022年上海疫情暴发期间,尽管感染人数激增,但死亡病例保持在较低水平,部分得益于医疗资源的快速响应。

防控措施也带来了社会和经济成本,封锁政策对民生、就业和心理健康的负面影响不容忽视,一些批评指出,过度严格的防控可能导致其他疾病(如心血管疾病或癌症)的死亡风险增加,因为这些疾病的医疗资源被暂时 diverted,中国政府在后疫情时代也承认了这一点,并逐步优化政策,寻求疫情防控与经济社会发展的平衡。

新冠病毒死亡数据不仅是一个数字,更反映了社会的整体应对能力,公众对官方数据的信任度较高,但也有一些声音呼吁更透明的信息披露,疫情期间,社交媒体上出现了个别家庭分享的失去亲人的故事,引发了人们对数据真实性的讨论,政府回应称,数据统计基于科学标准,并承诺持续改进报告机制。

从全球视角看,中国的低死亡数据与其独特的社会文化因素相关,集体主义文化和高度的政府动员能力促进了防控措施的 compliance,而数字化工具(如健康码)则提升了追踪效率,相比之下,个人主义盛行的西方国家往往更注重自由权,导致防控措施执行不力,死亡率较高。

新冠病毒疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,中国的经验提供了 valuable lessons,早期干预和快速响应是降低死亡率的 key,疫苗接种和医疗资源公平分配至关重要,中国通过“动态清零”政策一度控制了疫情,但最终在奥密克戎变异株的冲击下调整策略,转向与病毒共存,这显示了对科学证据的 adapt能力。

中国需继续加强数据透明度和国际合作,以提升公共卫生应对能力,应反思防控措施的社会成本,优化政策以保护脆弱群体,全球范围内,疫情远未结束,死亡数据的准确性和可比性仍需改进,以促进更有效的全球卫生治理。

中国的新冠病毒死亡数据反映了其防控努力的成功与挑战,虽然存在争议,但客观数据显示,严格的措施确实 saved lives,后疫情时代,中国和世界都需从这场危机中学习,构建更具韧性的社会体系。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~