新冠肺炎(COVID-19)自2019年底爆发以来,迅速成为全球关注的焦点,这场疫情不仅改变了人类的生活方式,还催生了大量与之相关的英语表达,从医学术语到日常用语,这些词汇和短语不仅反映了疫情的严峻性,也体现了语言在危机中的适应性和创造力,本文将探讨新冠肺炎的英语表达,分析其语言特点、社会影响以及文化意义。

新冠肺炎的英语表达首先体现在一系列核心术语上,最显著的是“COVID-19”,这是“Coronavirus Disease 2019”的缩写,由世界卫生组织(WHO)于2020年2月正式命名。“coronavirus”一词源自拉丁语“corona”(意为“王冠”),因为病毒在显微镜下呈现冠状结构。“SARS-CoV-2”指导致COVID-19的病毒本身,全称为“Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2”,强调了其与2003年SARS疫情的关联。

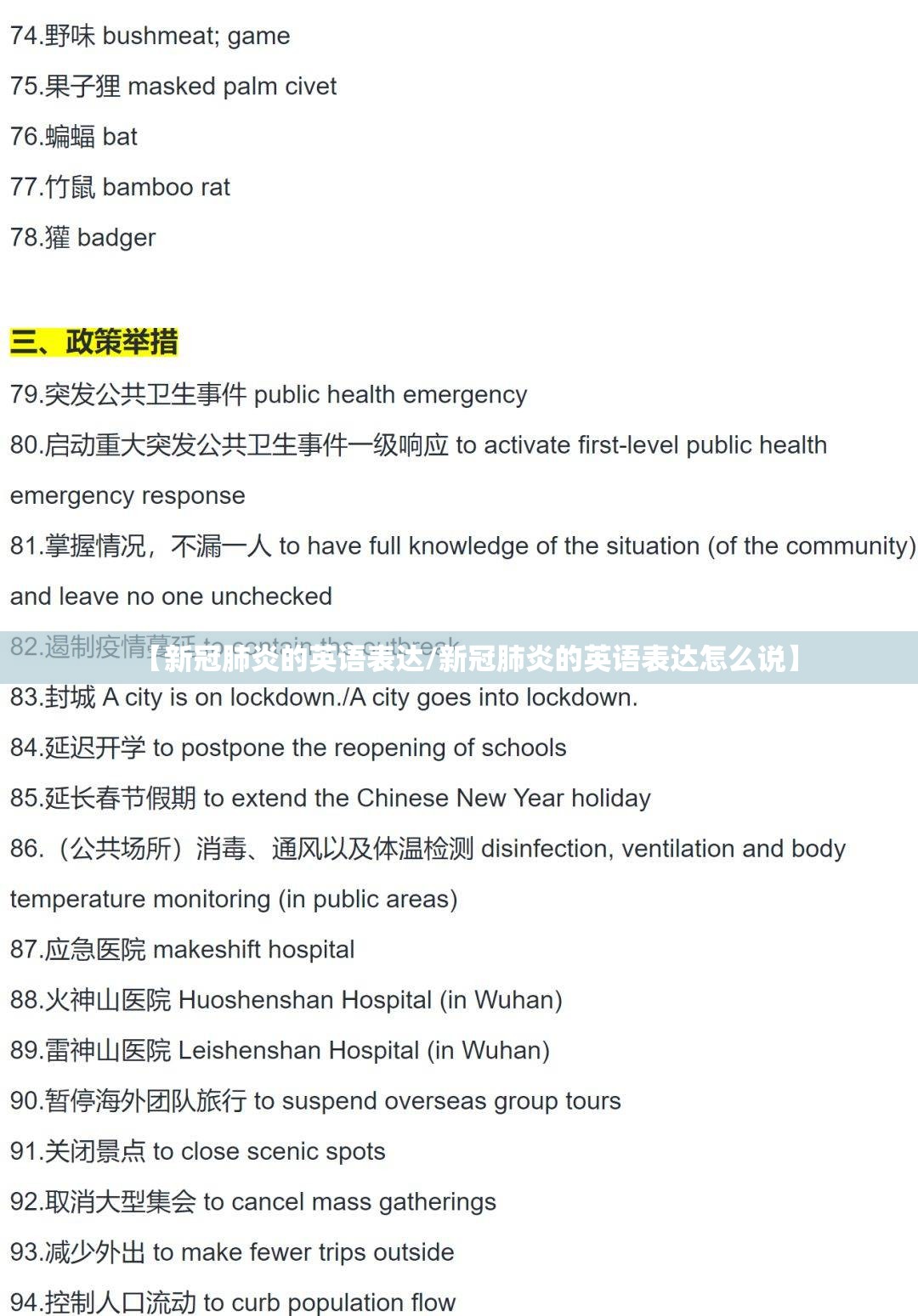

其他常见术语包括“pandemic”(全球大流行)、“epidemic”(流行病)、“outbreak”(爆发)以及“quarantine”(隔离),这些词汇在媒体和日常交流中频繁出现,成为全球共享的语言符号。“social distancing”(社交距离)和“lockdown”(封锁)等短语迅速融入日常生活,指导人们的行为规范。

疫情还催生了许多新词和流行语,英语中出现了“covidiot”(指忽视防疫规则的人)、“quarantini”(隔离期间调制的鸡尾酒)等混合词(blended words),反映了民众在危机中的幽默与无奈。“zoom fatigue”(Zoom疲劳)描述了视频会议过度使用带来的心理疲惫,而“work from home”(居家办公)则成为新常态的代名词。

这些新词不仅丰富了英语词汇,还揭示了社会心态的变化。“panic buying”(恐慌性购物)和“hoarding”(囤积)暴露了人们在不确定性中的焦虑,而“frontline workers”(一线工作者)则彰显了对医护人员的敬意。

新冠肺炎的英语表达不仅是语言现象,更是社会和文化镜像,这些术语促进了全球信息共享。“flatten the curve”(压平曲线)通过直观的比喻,帮助公众理解防疫措施的重要性,语言的使用也反映了文化差异,在英语国家,“mask up”(戴口罩)成为鼓励性口号,而在一些地区,口罩争议则体现了个人自由与集体安全的冲突。

疫情英语还凸显了语言的不平等性,许多非英语母语者难以理解专业术语,导致信息鸿沟,WHO和各国政府因此推出了多语言指南,以确保信息的普及性。

疫情英语的演变展示了语言的动态性,一些词汇如“COVID-19”可能长期留存,成为历史标记;而其他流行语可能随疫情结束而消失,语言学家认为,这场疫情加速了英语的全球化,使其更加包容和多样化。

这些表达可能会融入教育、媒体和学术领域。“post-pandemic”(后疫情时代)已成为讨论经济复苏和社会变革的关键词,数字技术如接触者追踪(contact tracing)相关的词汇(如“contactless”“无接触”)也将继续影响英语发展。

新冠肺炎的英语表达不仅是一组词汇,更是人类应对危机的语言见证,从术语到流行语,这些表达记录了疫情的严峻、社会的适应以及文化的反思,正如语言学家大卫·克里斯托(David Crystal)所说:“语言在危机中进化,成为连接人类的桥梁。”通过理解这些表达,我们不仅能更好地沟通,还能更深刻地洞察这个时代的挑战与希望,在全球化背景下,这些英语词汇将继续塑造我们的对话和记忆,成为历史的一部分。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~