1、这意味着广东城市核心蚊种(如白纹伊蚊)对常用菊酯类杀虫剂普遍耐药,化学灭蚊效果锐减、疾病传播风险升高。

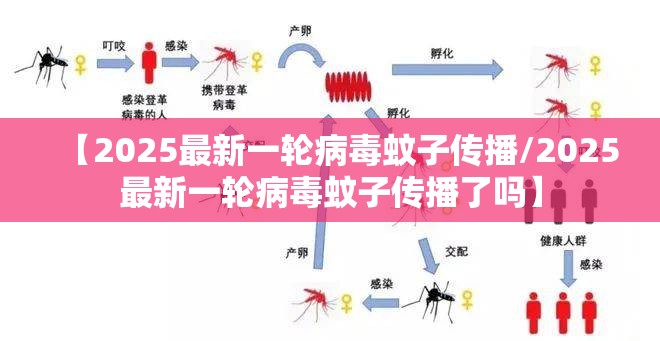

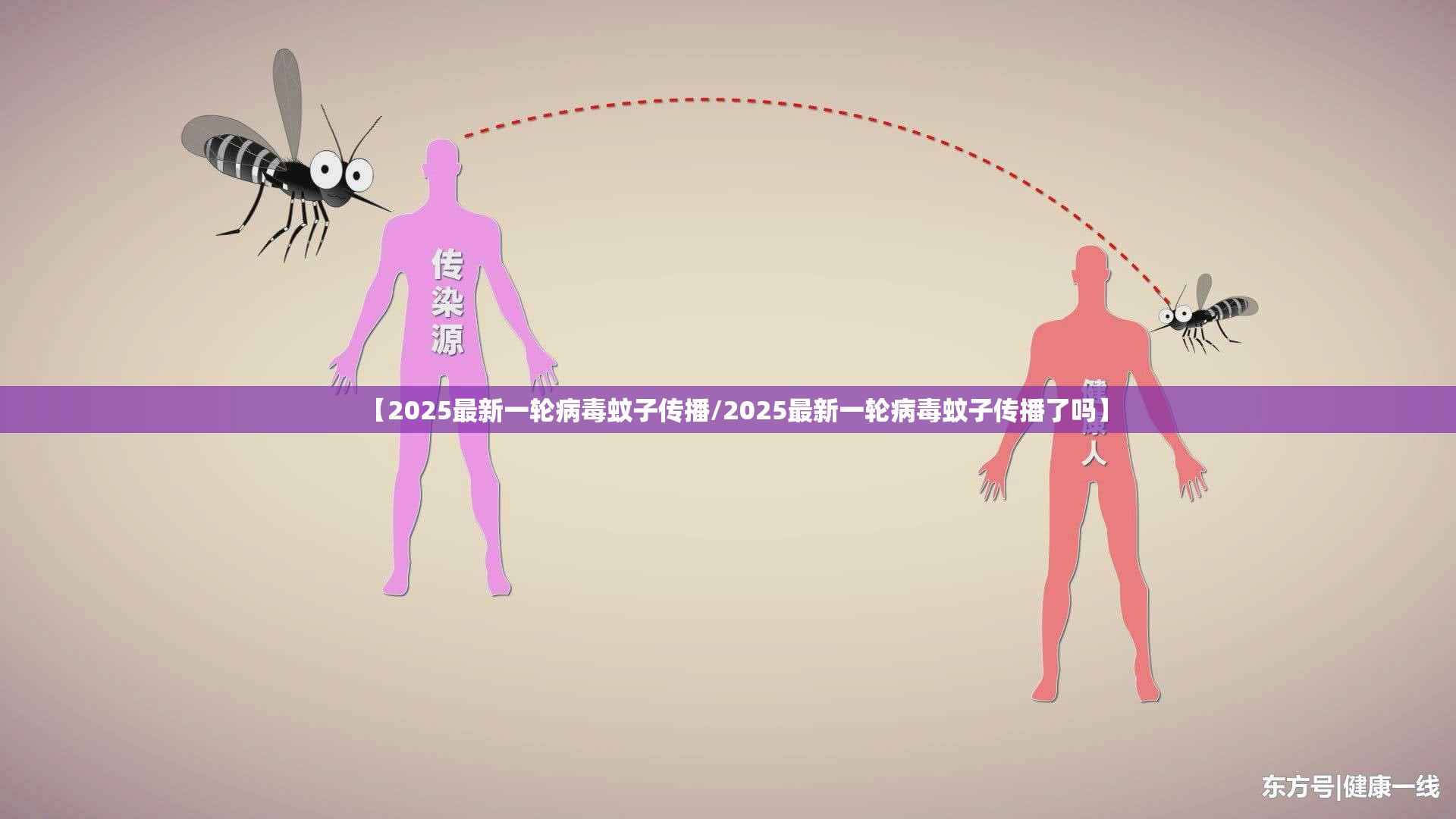

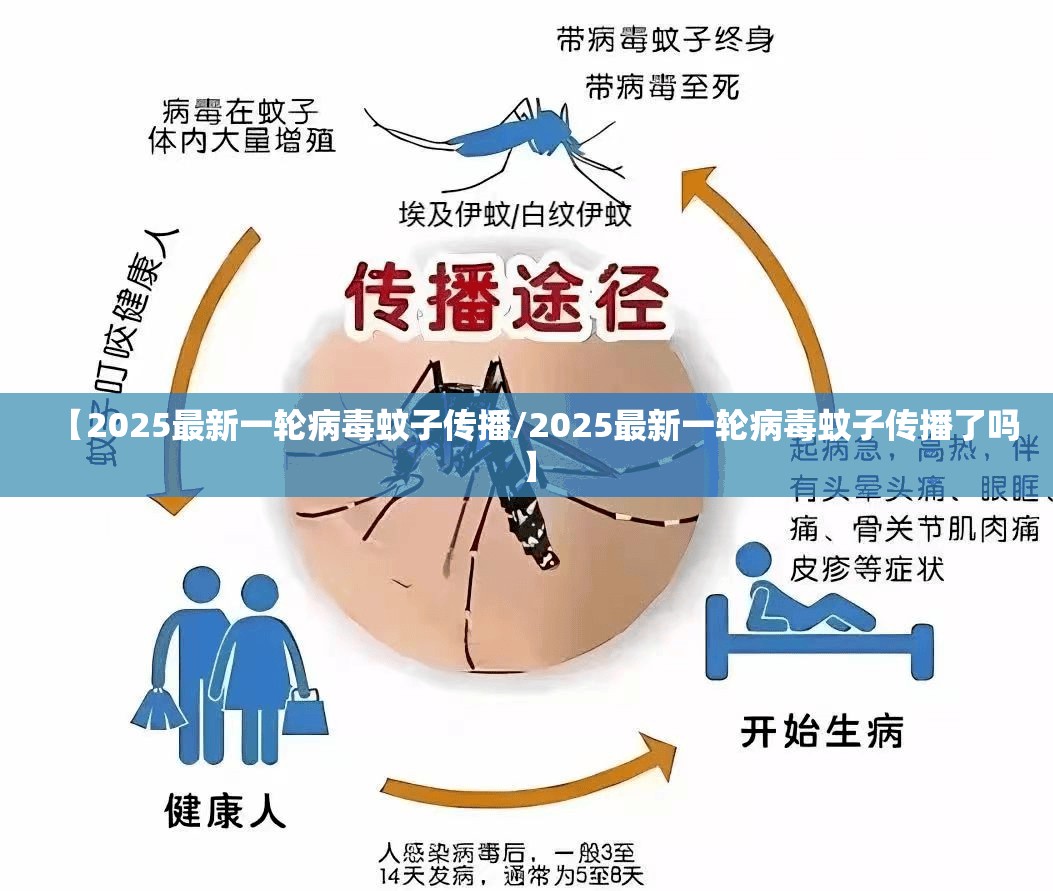

2、这意味着蚊子防治面临着极大挑战。蚊子出现抗药性会使现有的驱蚊、灭蚊手段效果大打折扣。首先,在疾病传播方面,蚊子是多种疾病的传播媒介,像疟疾、登革热、 Zika 病毒等。当蚊子有了抗药性,它们继续传播疾病的风险就会增加,因为难以被有效控制数量,会导致这些疾病更容易扩散,威胁更多人的健康。

3、广东蚊子出现抗药性是一个值得关注的现象。这意味着以往常用的一些防蚊手段,比如某些化学驱蚊剂等,对当地部分蚊子的效果可能会大打折扣。首先,对于广东地区而言,需要调整防蚊策略。一方面,可以增加物理防蚊方法的使用频率,像安装细密纱窗,既能阻挡蚊子进入室内,又环保无化学污染。

4、广东出现抗药性蚊子比例较高,与其他地区相比存在多方面区别。在气候环境上,广东气候较为温暖湿润,常年温度适宜蚊子生存繁殖,这使得蚊子数量众多且繁殖周期短,为抗药性蚊子的产生提供了更频繁的进化基础。相比一些寒冷地区,蚊子活动时间短、繁殖慢,抗药性蚊子出现比例相对较低。

1、潮汕地区现在有登革热病毒病例报告。据广东省疾病预防控制中心发布的消息,潮汕地区(特指潮州)近期出现了登革热病毒的传播情况。具体情况如下:病例报告:2025年6月23日至6月29日,潮汕地区(潮州)报告了2例登革热本地病例。而在随后的2025年7月7日至7月13日,该地区又新增了7例登革热本土病例。

2、例。根据查询潮州卫生行政部门官网显示,2022年广东潮州艾滋病病毒感染者49227例,艾滋病病人35254例,存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人共84481例。

3、潮汕人所谓的“吃豆”,实际上是指水痘。水痘是一种常见的儿童传染病,理论上大多数人一生中只会得一次。 听说人一辈子会得一次。别说麻疹了、我查过麻疹不是我的症状。这种说法并不准确。虽然大多数人只会得一次水痘,但并非是一生中必然会经历的疾病。

4、就医提醒:对于免疫力低下的患者,如果感染了潮汕痄腮病毒,可能会出现较为严重的病情,因此需尽早就医治疗。综上所述,潮汕痄腮是一种需要引起家长和儿童重视的传染病,通过合理的预防措施和及时的治疗,可以有效降低其发病率和并发症的风险。

5、没有看到蛇 飞蛇其实就是带状疱疹(Herpes zoster),俗称缠腰龙、蛇缠疮、缠腰火丹,潮汕地区常称为飞蛇、飞蛇卵,是由水痘-带状疱疹病毒(varicella-zoster virus VZV)感染引起,VZV初次感染表现为水痘或呈隐匿性感染,此后VZV就潜伏在脊神经后根或颅神经节。

1、年蚊子数量下降主要由极端气候、防疫升级和科技灭蚊三方面因素共同作用。 极端气候压制 超过40℃的高温会导致蚊子体内蛋白质变性、酶活性丧失,当温度持续高于45℃数小时后基本无法存活。近年多地出现的超长旱季,则直接摧毁了蚊子繁殖必需的水源环境——水坑、小池塘的干涸让80%蚊卵无法孵化。

2、年蚊子数量减少的核心原因与高温及环境变化密切相关 极端高温抑制生存当气温持续超过40℃时,蚊子的新陈代谢受阻且交配频率降低。最近河南地区就观测到超过45℃的环境温度导致成蚊集体死亡,其幼虫更因水体温度升高难以发育。实验室数据显示,蚊虫的产卵量在高温环境下会减少60%-70%。

3、年蚊子数量减少主要源于气候环境、防治策略和特殊事件的综合作用。 极端高温压制生存 当气温突破35℃时,蚊卵孵化率骤降;40℃以上高温则直接导致成蚊脱水死亡。

4、干旱打破繁殖链条蚊子从卵到成虫的每个发育阶段都依赖水体。2025年多地出现的异常干旱使得地表积水区减少85%,直接导致雌蚊无处产卵。值得注意的是,伊蚊这类家栖蚊种尤其依赖人工容器积水繁殖,而持续干旱显著降低了这类孳生场所的存续时间。

5、年蚊子数量显著减少,是高温干旱叠加科学防治共同作用的结果。 ### 气候因素 极端高温抑制繁殖 蚊子生存的适宜温度为20-35℃,当环境持续超过40℃时,其体内蛋白质会不可逆变性,最终脱水死亡。2025年多地出现超45℃的连续高温天气,大量蚊子在活跃期直接消亡。

6、年蚊子数量减少,是气候、治理与科技综合作用的结果。 气候因素 超过40℃的高温环境对蚊子造成致命打击,不仅限制其活动,更直接导致户外飞蚊死亡。如河南极端高温下大量室内蚊子被“热死”,广州持续高温使得成蚊活动显著受限。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~