当“新冠读音是什么意思啊”成为搜索框里的热词时,这个看似简单的疑问背后,折射出的是一场全球大流行如何深度嵌入中文语言体系的复杂过程,新冠病毒(COVID-19)名称的读音与理解,不仅是一个语言学问题,更是一面映照社会认知、文化适应与信息传播的多棱镜。

“新冠”二字在中文语境中原本并不陌生。“新”指新兴、新出现,“冠”则是冠状病毒的简称,源自其形似皇冠的刺突蛋白,大众对“冠”字的读音却产生了分歧——究竟该读“guān”还是“guàn”?根据《现代汉语词典》,“冠状病毒”中的“冠”正确读音为阴平的“guān”,指代的是形状如冠的形态特征,而非去声的“guàn”(表示冠军或位居第一),这一读音困惑实际上反映了语言使用者对专业术语的陌生感与适应过程。

新冠疫情爆发初期,信息传播速度远超知识消化能力,当科学家们在实验室里确认病毒特性时,媒体已经将“新型冠状病毒”简化为“新冠”传播开来,这种语言简化是危机沟通的必然选择,但也造成了理解上的断层,许多人第一次接触这个术语时,只能依靠已有的语言知识进行解读,冠”字的多音特性成为了困惑的源头。

更有趣的是,在不同方言区,“新冠”的读音还经历了本地化改造,粤语中读作“san1 gun3”,吴语区有独特发声方式,各地方言使用者都在用自己的语音系统消化这个突如其来的新词汇,这种语言适应现象类似于生物学上的“环境适应”,显示出语言生态系统的动态平衡能力。

社交媒体放大了这种读音困惑,抖音上曾出现“新冠读guàn还是guān”的挑战话题,微博上语言学家与普通网民展开热烈讨论,知乎出现了长篇累牍的考证文章,在这个过程中,“新冠”的读音问题意外地成为了公共卫生科普的切入点——解释读音的同时,病毒的基本知识也得到了传播。

从认知语言学角度看,人们对“新冠”一词的理解经历了三个阶段的演进:最初是语音困惑期(2020年初),接着是意义建构期(通过媒体报道建立认知关联),最后是概念内化期(现在大多数人已经自然使用这个词而不觉突兀),这个过程展示了人类大脑如何接收、处理和最终接纳新概念的心理机制。

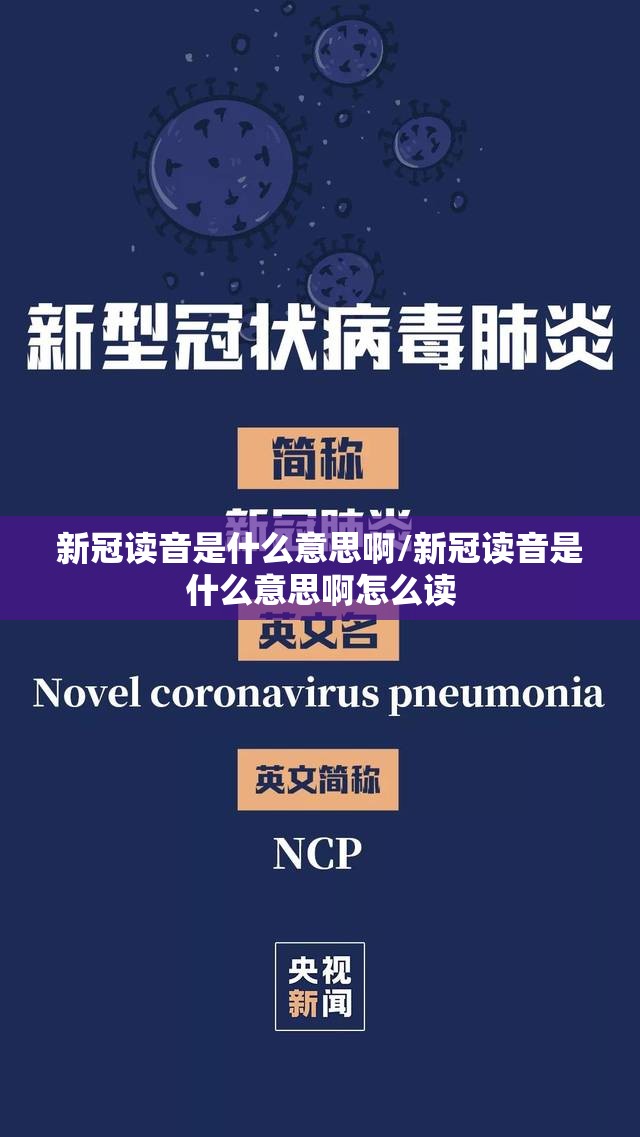

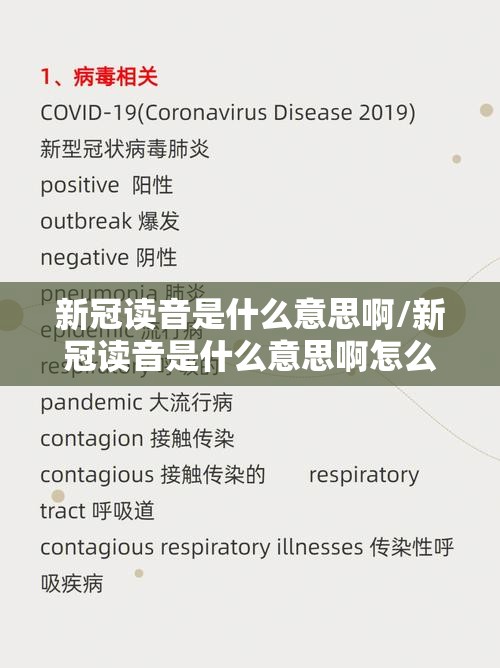

在全球化的语境下,“新冠”还经历了跨语言旅行,英文中的“COVID-19”是“Coronavirus Disease 2019”的简写,中文选择意译而非音译,创造了“新冠肺炎”这一术语,后来又简化为“新冠”,这种翻译策略体现了中文对外来概念的消化方式——不是简单音译,而是创造符合中文构词法的新词汇。

两年多后的今天,“新冠”已经深度融入中文词汇系统,衍生出“后新冠时代”、“新冠疫苗”、“长新冠”等一系列相关表达,这个词的演变轨迹记录了一场全球卫生危机如何被语言所捕捉、编码和传承,成为集体记忆的语言载体。

当有人再次搜索“新冠读音是什么意思啊”时,他们寻找的不仅仅是一个发音标准,更是一种对不确定性的消除,对知识的渴望,以及对这段特殊历史的理解,每一个新词汇的诞生与普及都是社会应对挑战的语言见证,而“新冠”一词,将成为21世纪中文演变史上最重要的标志性词汇之一,记录着人类面对全球危机时的语言适应与文化调适能力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~