自2019年底新冠疫情暴发以来,这场全球性公共卫生危机已经持续了三年多,随着病毒变异、疫苗接种普及和防控策略调整,许多人都在问:我们中国的疫情结束了吗?要回答这个问题,需从多个维度进行审视,包括疫情现状、政策演变、社会心态以及未来挑战。

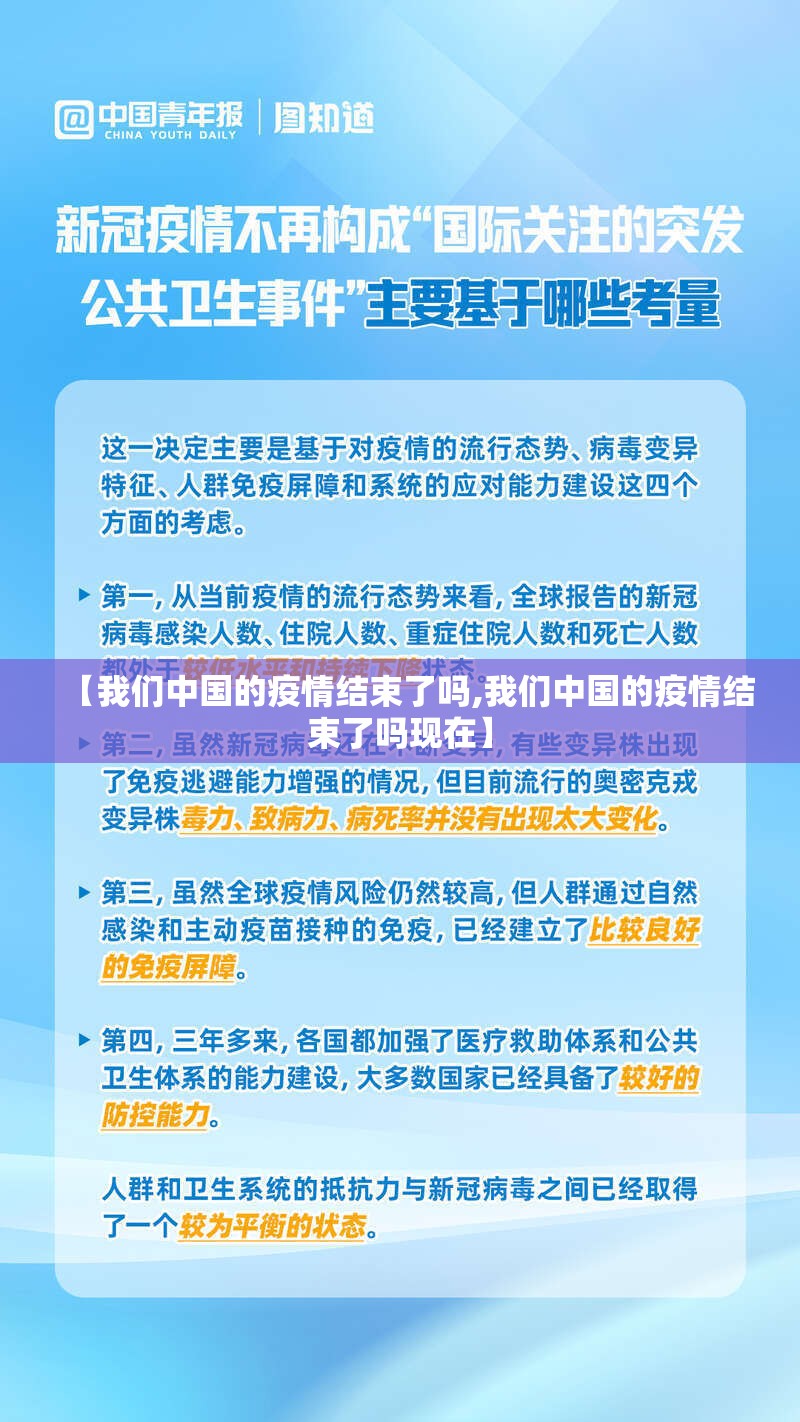

从医学角度看,世界卫生组织于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这标志着全球疫情进入新阶段,随着奥密克戎毒株成为主流,其致病力减弱但传播力增强,官方防控措施自2022年底起逐步优化调整,包括取消全员核酸检测、缩小隔离范围、放开社会活动限制等,2023年初,中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,实质上结束了大规模封控时代,从应急响应层面看,中国已经走出了疫情最危险的阶段。

疫情是否“结束”并非二元问题,而是一个渐进的过程,尽管大规模感染高峰已过,但病毒并未消失,中国疾控中心数据显示,新冠病毒仍在低水平流行,且存在季节性波动和局部暴发的可能,变异株如XBB等仍在境外输入,这意味着疫情仍有反复的风险,尤其对老年人、基础病患者等脆弱群体,病毒依然构成威胁,从流行病学角度,疫情尚未彻底终结,而是从“大流行”转入“地方性流行”阶段,类似于流感的管理模式。

政策层面的转变也反映了这一过渡,中国不再采取封城、行程码等强制措施,而是将重点转向疫苗接种、药物储备和医疗系统强化,政府持续推进第二剂加强针接种,尤其是老年人群覆盖率提升;抗病毒药物如Paxlovid被纳入医保,基层医疗机构配备氧疗设备和呼吸机,这些措施旨在将防控重心从“防感染”转向“防重症、降死亡”,从而平衡公共卫生与社会经济发展。

社会经济活动恢复是另一个重要指标,2023年以来,消费、旅游、餐饮等行业显著回暖,五一、国庆假期出行人数接近疫情前水平,企业复工复产,学校线下教学恢复正常,市井烟火气重归生活,这些迹象表明,社会整体已摆脱疫情束缚,迈向常态化运行,但另一方面,疫情留下的创伤尚未完全愈合:部分行业仍面临经营压力,就业市场需时间修复,公众健康意识也永久改变——戴口罩、勤洗手等习惯保留下来,成为新常态。

心理层面的“疫情结束感”则更为复杂,许多人已摘下口罩、拥抱生活,但三年疫情带来的焦虑、孤独感仍潜移默化影响社会心态,一项调查显示,超过半数受访者担心病毒反复,尤其家中有老幼者更倾向于保持谨慎。“长新冠”问题(如疲劳、认知障碍等后遗症)亦引发关注,提醒人们疫情影响可能长期存在。

国际经验可供参考,多数国家在2022-2023年间陆续解除防疫限制,但欧美等地仍经历多波感染高峰,日本甚至在2023年夏季出现死亡人数反弹,这表明“结束”并非一劳永逸,而是需要持续监测和灵活应对,中国作为人口大国,面临类似挑战:如何既避免医疗挤兑,又保障社会活力?答案在于完善公共卫生体系,加强科普教育,提升社会韧性。

综上,我们中国的疫情尚未完全结束,但已进入可控阶段,病毒从“暴风”变为“背景音”,社会学会与之共存,真正的“结束”不仅是医学定义,更是心理和社会意义上的重建——当人们不再每日担忧疫情、生活重回正轨、健康权益得到保障时,疫情才真正成为历史,中国需继续优化监测预警、医疗资源分配和应急响应机制,同时推动经济复苏与心理疗愈,最终在这场漫长战役中写下句点。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~