在新冠疫情席卷全球的这几年里,“冠状病毒”“新冠疫情”等术语已成为日常词汇,一个看似简单的问题却时常引发讨论:“冠”字在这里究竟读作“guān”还是“guàn”?这不仅仅是一个语音学的问题,更折射出语言在重大公共事件中的演变、社会认知的差异以及文化传播的深度,本文将深入探讨“冠”字的读音争议,分析其背后的语言规范、历史渊源和社会影响,并反思这一现象在疫情时代的意义。

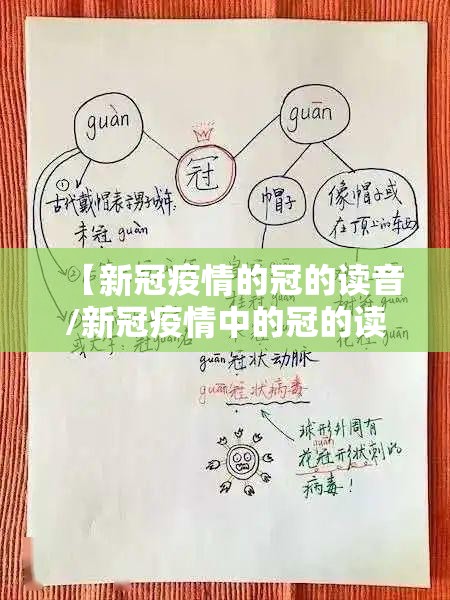

在汉语中,“冠”是一个典型的多音字,其读音和意义随语境而变化,读作“guān”时,通常指帽子或形状像帽子的东西,皇冠”“衣冠”;读作“guàn”时,则表示“居于首位”或“加上某种称号”,如“冠军”“冠名”,在医学术语中,“冠状病毒”一词来源于拉丁文“corona”,意为“王冠”或“光环”,因其病毒颗粒在显微镜下呈现类似皇冠的突起而得名,这里,“冠”显然取“帽子”之义,应读作“guān”。

在疫情初期,许多媒体和公众人物误读为“guàn”,甚至部分方言使用者也倾向于这一读音,这种误读并非偶然,它反映了多音字在快速传播中的认知负荷:人们更熟悉“冠军”等常见词,而“冠状病毒”作为专业术语,其读音尚未被大众完全内化。

语言是活的系统,其演变常受社会因素驱动,在新冠疫情中,权威机构如国家卫健委、央视新闻等一再强调“冠状病毒”应读“guān”,但误读现象仍屡见不鲜,这一方面源于公众对专业术语的陌生,另一方面也体现了语言使用的“从众心理”,当误读广泛传播时,它甚至可能暂时成为“习惯性读音”,挑战规范。

值得注意的是,这种读音争议并非孤立现象,历史上,类似的多音字问题屡见不鲜,如“说(shuō)服”与“说(shuì)服”、“下载(zài)”与“下载(zǎi)”等,新冠疫情的特殊性在于,它将这些语言问题置于全球关注的焦点下,放大了规范与使用之间的张力。

新冠疫情不仅是一场公共卫生危机,也是一场语言实验,新词汇如“封控”“健康码”“群体免疫”迅速进入日常用语,而“冠”字的读音争议则成为其中一个小小的缩影,在信息爆炸的时代,语言传播速度极快,但准确性常被牺牲,社交媒体上,误读可能因病毒式传播而强化,甚至引发争论,有网友戏称“读guàn的人可能更关注‘冠军’而非病毒本身”,这虽为调侃,却折射出读音背后的社会心态。

疫情中的语言使用也体现了全球化与本地化的交织。“Coronavirus”作为国际通用术语,其汉语翻译“冠状病毒”需在语音和语义上找到平衡,而读音的混乱,某种程度上反映了中国在接纳全球知识时的文化调适过程。

语言不仅是交流工具,也是文化载体。“冠”字的双重读音在此刻被赋予了时代意义,读“guān”时,它强调病毒的形态特征,冷静而科学;误读为“guàn”时,则无意中暗含了“首位”“极致”的意味,仿佛隐喻疫情之严重,这种无意识的语义迁移,揭示了大众在危机中的心理投射:疫情并非只是医学问题,更是一种笼罩全球的“至尊”威胁。

更进一步,读音争议将成为集体记忆的一部分,当人们回顾这场疫情时,“冠”字的读音或许会成为一个小插曲,提醒我们曾如何通过语言应对不确定性。

面对读音分歧,是坚持规范还是包容变异?语言学家通常认为,规范应引导使用,但也不忽视实际运用中的活力,在新冠疫情中,权威媒体的持续纠正起到了积极作用,大多数公众已逐渐接受“guān”的读音,语言的生命力在于使用,倘若“guàn”的读法在特定群体中固化,它也可能成为方言或亚文化的一部分。

更重要的是,这一争议提醒我们重视语言教育和社会传播中的准确性,在重大公共事件中,术语的规范使用有助于信息清晰传递,减少误解,公众也需保持学习心态,适应语言的发展。

新冠疫情中的“冠”字读音问题,虽小却见大,它既是语言规范性的试金石,也是社会心理的折射镜,在全球化与数字化时代,类似现象将愈发常见,无论读“guān”还是“guàn”,语言的核心功能始终是连接人与人、传递知识与情感,而在这场疫情中,比读音更重要的,是我们如何用语言凝聚力量,共克时艰。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~