2023年初,中国宣布对新型冠状病毒感染正式实施“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段,许多人将这一天视为“中国疫情结束”的象征性时刻。“疫情结束时间”是否真的能定格于某个具体日期?这一问题不仅涉及医学定义,还牵动着社会、经济和人心的复杂脉络,我们探讨的不仅是时间节点,更是中国抗疫历程的反思与未来的启示。

从医学角度看,疫情的“结束”通常指病毒传播被有效控制,医疗系统恢复常态,且公共卫生威胁降至可接受水平,世界卫生组织(WHO)强调,大流行的终结并非一蹴而就,而是逐步过渡到地方性流行阶段,2023年中国的政策调整,正是基于病毒变异株致病力减弱、疫苗接种普及和医疗资源扩容的现实,但这是否意味着疫情彻底结束?并非如此——病毒仍在传播,只是社会已学会与之共存。

从社会视角看,“结束”更是一种心理感知,三年来,人们经历了封控、核酸、健康码等常态化措施,而今天的“结束”代表着生活秩序的回归:商场熙攘、旅行复苏、口罩渐褪,这种转变源于政策的优化,但也离不开公众的适应与努力,中国的疫情“结束”并非某个单一日期,而是一个渐进过程,其符号意义大于绝对时间点。

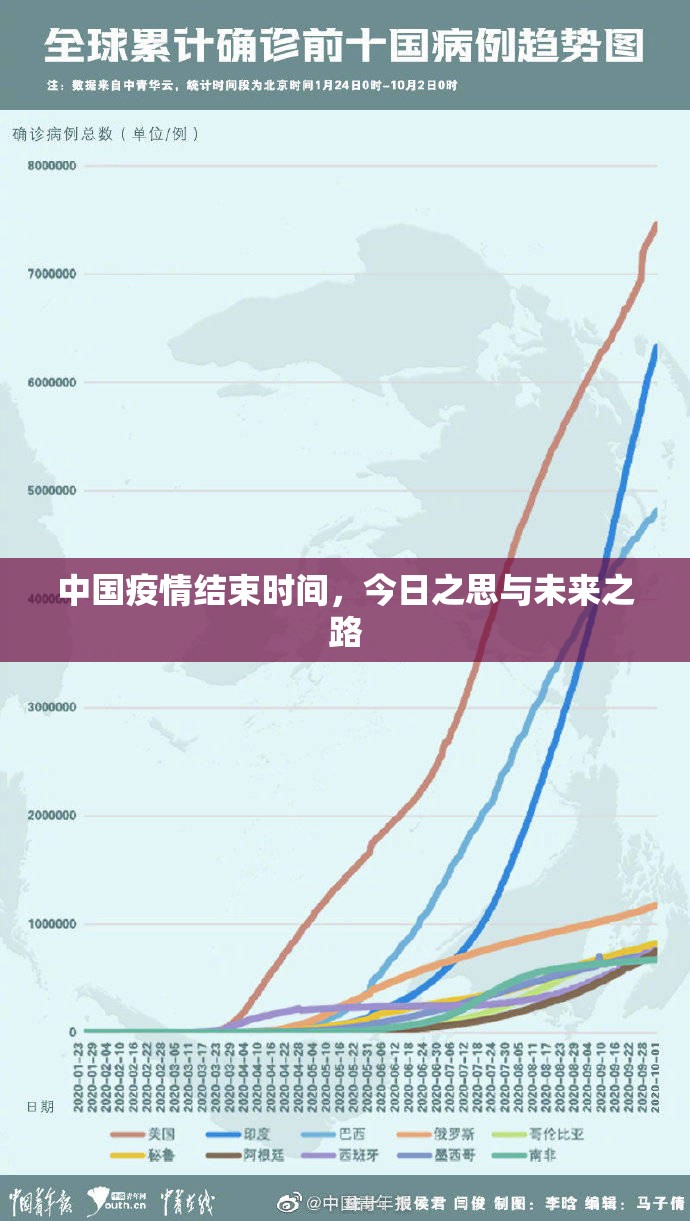

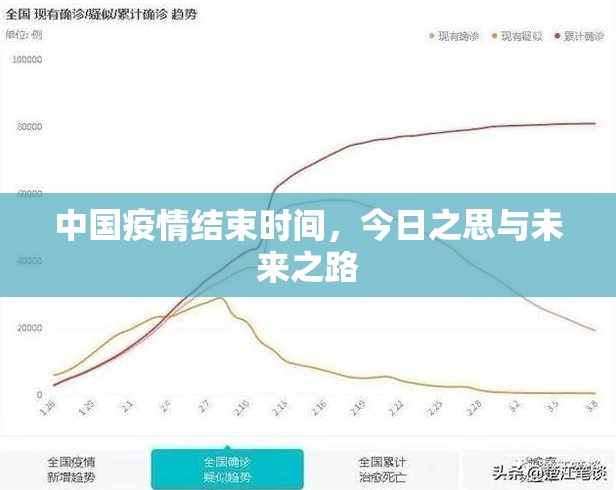

中国的疫情防控可分为几个阶段:2020年的突发应急、2021-2022年的动态清零,以及2023年的平稳转段,每一阶段都伴随挑战与成就,早期,严格措施有效遏制了病毒扩散,为疫苗研发和医疗准备赢得时间;后期,奥密克戎变异株的高传播性促使政策优化,侧重重症防控和社会经济平衡。

我们之所以能讨论“结束”,得益于多因素合力:疫苗接种率超90%、分级诊疗体系完善、公众健康意识提升,基层医疗机构承担了大部分轻症管理,三甲医院聚焦重症救治,这种分工缓解了医疗挤兑风险,数字经济如健康码、在线医疗等工具,为过渡提供了技术支持。

尽管生活渐复常态,但疫情的影响远未消散,健康领域面临长期挑战:部分康复者受“长新冠”症状困扰,医疗系统需持续应对季节性流行,经济复苏仍需时间,中小企业、旅游业等行业在三年间受损严重,就业和市场信心需政策扶持才能完全恢复,更深远的是社会心理印记——焦虑情绪、社交习惯变化等,可能持续影响公众行为。

全球疫情不确定性依然存在,新变异株可能出现,中国与国际社会的互联互通也要求持续防控,这意味着“结束”不是终点,而是新管理模式的起点。

疫情三年是中国现代化治理的一次压力测试,它暴露了短板(如初期资源调配问题),也展示了优势(如快速动员能力),应聚焦三方面:

所谓“中国疫情结束时间今天”,并非指病毒消失,而是象征社会正式迈入后疫情时代,这一天承载着无数人的付出与牺牲,也标志着复苏与希望的开端,正如WHO总干事谭德塞所言:“大流行的终结不在于被动等待,而在于主动管理。”中国的故事提醒我们,人类与病毒的较量未有穷期,但以科学为盾、以共情为桥,我们终能在挑战中前行。

我们站在终点与起点的交汇处——告别的是恐慌与隔离,迎接的是重塑与成长,疫情“结束”了,但建设健康中国、韧性社会的旅程,刚刚启航。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~