2024年7月,世界似乎早已恢复了往日的喧嚣,街道上人流如织,商场里熙熙攘攘,国际旅行也基本重回正轨,一个问题依然萦绕在许多人心中:新冠病毒还存在吗?答案是肯定的,但它已不再是2020年那种令人闻风丧胆的全球危机,而是演变为一种与人类共存的 endemic(地方性流行)病毒,本文将从科学数据、全球应对、社会影响和未来展望四个方面,探讨新冠病毒在2024年7月的存在状态。

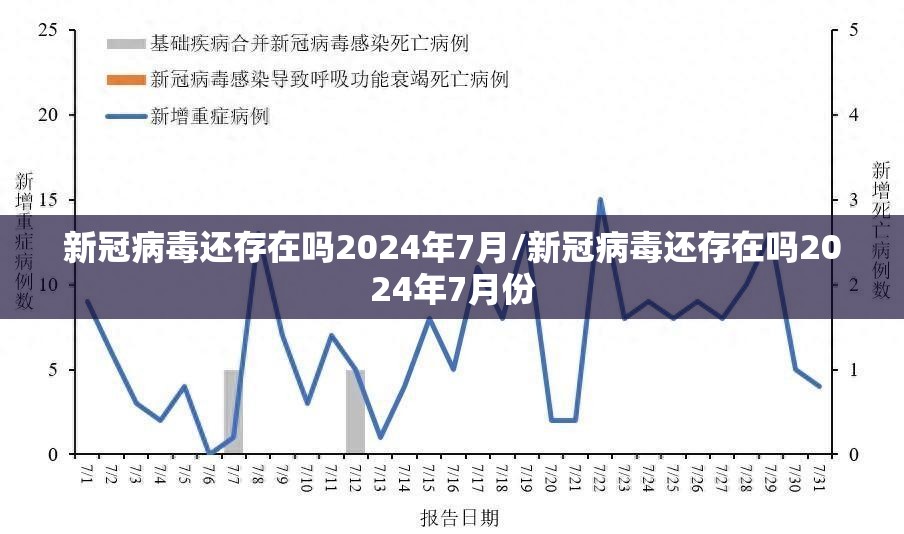

截至2024年7月,新冠病毒并未消失,根据世界卫生组织(WHO)和各国疾控中心的数据,新冠病毒仍在全球范围内低水平传播,尤其集中在未接种疫苗或免疫力低下的人群中,病毒通过不断变异来适应环境,奥密克戎亚变种如JN.1和KP.2等仍在引发零星疫情,但致病性和致死率已大幅降低,大多数感染表现为轻症或无症状,重症率低于0.5%,远低于疫情初期。

疫苗和自然感染建立的免疫屏障起到了关键作用,全球超过70%的人口已接种至少一剂疫苗,而重复感染则进一步强化了群体免疫,病毒在动物宿主(如白尾鹿)中的持续存在,意味着它可能永远不会彻底消失,而是像流感一样成为季节性健康挑战。

2024年,各国政府已不再将新冠病毒视为“全球公共卫生紧急事件”,WHO于2023年5月宣布结束新冠全球紧急状态,但强调需持续监测,大多数国家取消了口罩令、社交距离等强制措施,转而采用流感应对模式:加强病毒基因组监测、推广年度疫苗加强针(尤其针对高危人群)、以及储备抗病毒药物。

中国在2024年7月继续推行“乙类乙管”政策,将新冠纳入常规呼吸道疾病管理,美国CDC则建议65岁以上人群每年接种新冠疫苗,就像接种流感疫苗一样,这种转变标志着人类与病毒的关系进入了新阶段:从对抗到共存。

尽管病毒本身威胁减弱,但其社会影响依然深刻,长新冠(Long COVID)问题尚未完全解决,约5-10%的感染者仍受疲劳、认知障碍等后遗症困扰,这给医疗系统和社会经济带来长期负担,疫情加速了远程工作和数字化趋势,许多企业仍保留混合办公模式,这改变了城市生态和生活方式。

心理健康是另一大遗留问题,全球焦虑和抑郁率比疫情前高出25%,尤其是年轻人和医护人员,疫情暴露了全球卫生体系的不平等:低收入国家的疫苗覆盖率仍低于30%,这为病毒变异和跨境传播埋下隐患。

展望未来,新冠病毒将如何发展?科学家认为,它可能进一步弱化为普通感冒病毒(如HCoV-OC43),但前提是维持高水平的群体免疫,关键挑战在于应对新变种和加强全球合作,2024年7月,WHO的“大流行病协议”谈判仍在进行中,旨在改善数据共享和疫苗公平分配。

个人层面,我们需保持科学态度:不恐慌也不轻视,勤洗手、接种加强针、在人群密集处戴口罩等习惯仍值得提倡,更重要的是,疫情教会了我们敬畏自然、重视公共卫生、以及团结应对危机——这些教训在气候 change 和未来大流行病威胁下显得尤为珍贵。

新冠病毒在2024年7月依然存在,但已从“ pandemic (大流行)”变为“ endemic (地方病)”,它不再是头条新闻的常客,却已成为人类生存图景的一部分,这场疫情重塑了世界,也让我们意识到:科学是照亮迷雾的灯塔,而合作与适应则是永恒的生存之道,正如历史多次证明,人类终将在挑战中前行,但唯有不忘教训,才能迈向更 resilient(有韧性)的未来。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~