自2019年底新冠疫情暴发以来,病毒已历经多次变异,从原始毒株到Delta,再到如今的Omicron及其亚型,许多人感觉,现在的感染症状似乎比疫情初期轻了许多:发烧、咳嗽不再那么剧烈,重症和死亡病例也显著减少,新冠症状真的普遍变弱了吗?这背后是病毒本身的变化,还是人类免疫水平的提升?抑或是其他因素在起作用?

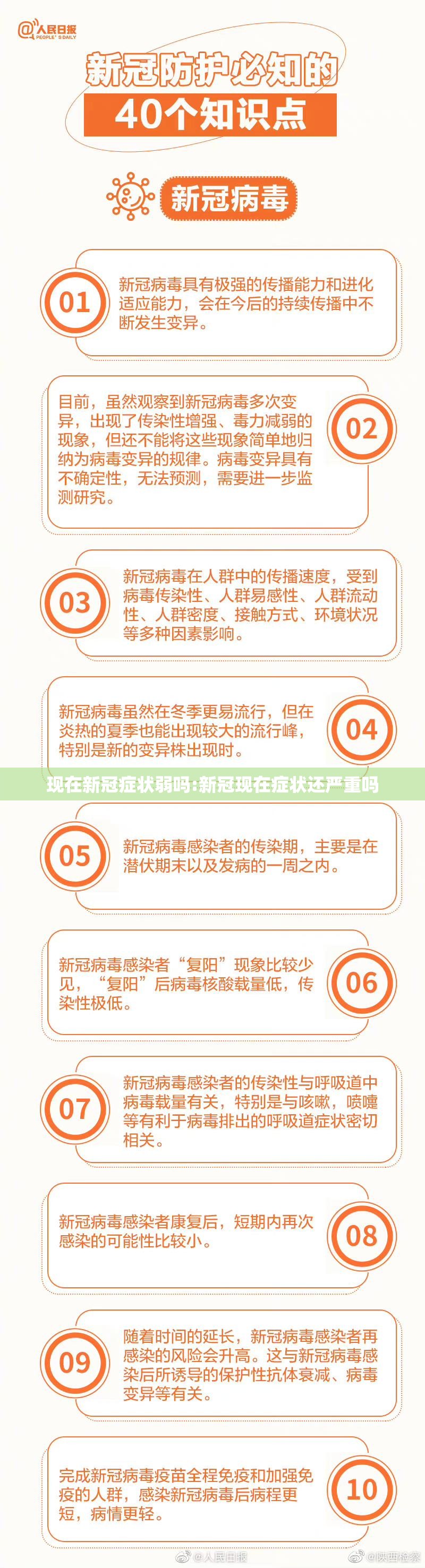

从生物学角度看,病毒的变异方向通常是“传播力增强、毒力减弱”,这是因为病毒依赖宿主生存,如果毒力过强导致宿主死亡或活动受限,反而不利于传播,Omicron及其亚型(如BA.5、XBB等)相比Delta和原始毒株,确实表现出更强的传播力但较低的致病性,研究显示,Omicron更倾向于感染上呼吸道而非肺部,因此肺炎、呼吸衰竭等重症比例下降,症状更多集中在喉咙痛、咳嗽、发热等上呼吸道感染表现。

这并不意味着病毒“主动”变弱了,变异是随机的,当前流行毒株的毒力减弱更多是自然选择的结果,但需注意,病毒未来仍可能朝着毒力更强的方向变异,因此不能掉以轻心。

全球疫苗接种的推进和大量人群的自然感染,构建了相当程度的群体免疫屏障,疫苗虽不能完全阻断感染,但能显著降低重症和死亡风险,接种加强针后,人体对病毒的中和抗体水平上升,即使感染,症状也多为轻症,多次感染或疫苗接种后的“免疫训练”效应,使得人体免疫系统能更快速、有效地应对病毒攻击,从而减轻症状。

但免疫保护存在差异性,老年人、免疫功能低下人群或未接种疫苗者,感染后仍可能面临较高风险,随着时间推移,疫苗抗体水平会下降,新毒株也可能逃逸既往免疫,因此仍需关注脆弱人群的健康状况。

个人对症状轻重的判断常受主观因素影响,疫情初期,人们对新冠病毒未知恐惧,加之医疗资源挤兑,导致症状被“放大”,随着对病毒的熟悉和心理适应,许多人将以呼吸道症状为主的感染视为“重感冒”,甚至无症状感染者比例增加,但客观数据显示,Omicron的致病性虽低于Delta,仍不容小觑:其传播速度极快,感染基数大,导致绝对重症数依然较高,尤其对医疗系统造成压力。

长期后遗症(Long COVID)的风险仍需警惕,疲劳、认知障碍、心血管问题等可能持续数周甚至数月,且与急性期症状轻重不完全相关。

检测方式的普及(如抗原自测试剂)让更多人能早期发现感染,及时休息或服药,从而缓解症状,抗病毒药物(如Paxlovid)和中和抗体药物的应用,也有效降低了高危人群的重症率,这些医疗进步间接使得“症状变轻”成为可能。

但药物可及性不均仍是全球问题,在低收入国家,医疗资源匮乏可能导致症状管理不足,甚至轻症转为重症。

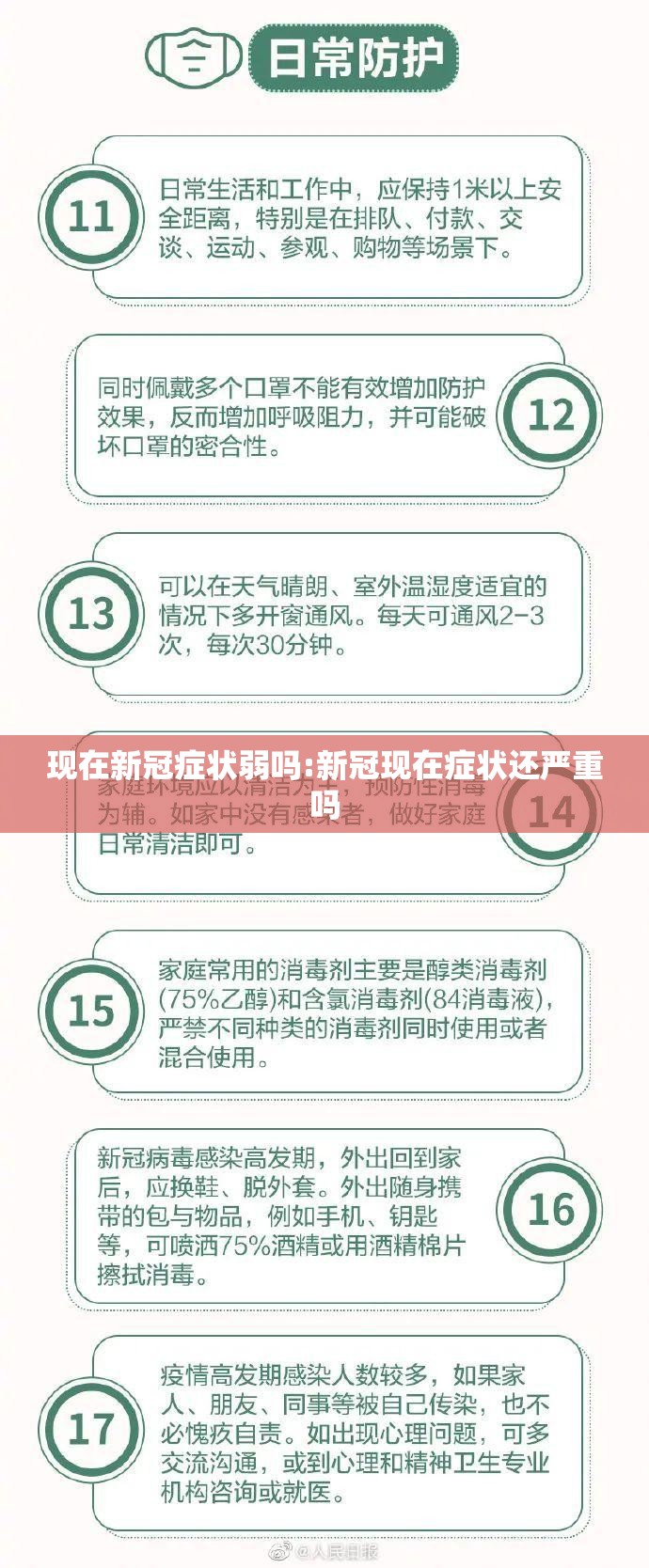

总体而言,在当前阶段,由于病毒变异、免疫屏障建立和医疗进步,新冠感染的整体症状表现确实较疫情初期更轻,这并不意味着病毒已不足为惧,个体风险差异巨大,且病毒变异仍存在不确定性,科学防护(如接种疫苗、戴口罩、注意通风)和关注脆弱人群,仍是应对疫情的关键。

我们或许需学会与病毒共存,但“共存”不等于“放任”,保持警惕、尊重科学,才能最大程度减少健康损失。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~