随着新冠病毒新变种的传播和局部疫情的反弹,许多人开始担忧:这次新冠疫情会不会再次导致封城?这个问题牵动着无数人的心,不仅关乎日常生活、经济运作,更涉及公共卫生政策的平衡与抉择,本文将从疫情现状、政策演变、社会成本等多个角度,探讨封城的可能性与替代方案,以理性视角回应这一焦点问题。

当前,新冠病毒并未完全消失,而是以变异株的形式持续存在,JN.1等变种显示出较强的传播力,但致病性相对减弱,通过疫苗接种和自然感染,全球多数人群已建立一定免疫屏障,这意味着,大规模重症和死亡风险较疫情初期显著降低,世界卫生组织(WHO)数据显示,2023年以来,全球新冠死亡率下降超90%,但局部爆发仍可能发生,尤其在高风险人群聚集区。

在这种背景下,封城的必要性已大幅降低,疫情初期,封城是应对未知病毒、缺乏疫苗和特效药时的“不得已之举”,但如今,工具包更加丰富:快速检测、抗病毒药物、分级诊疗体系等,为精准防控提供了基础。

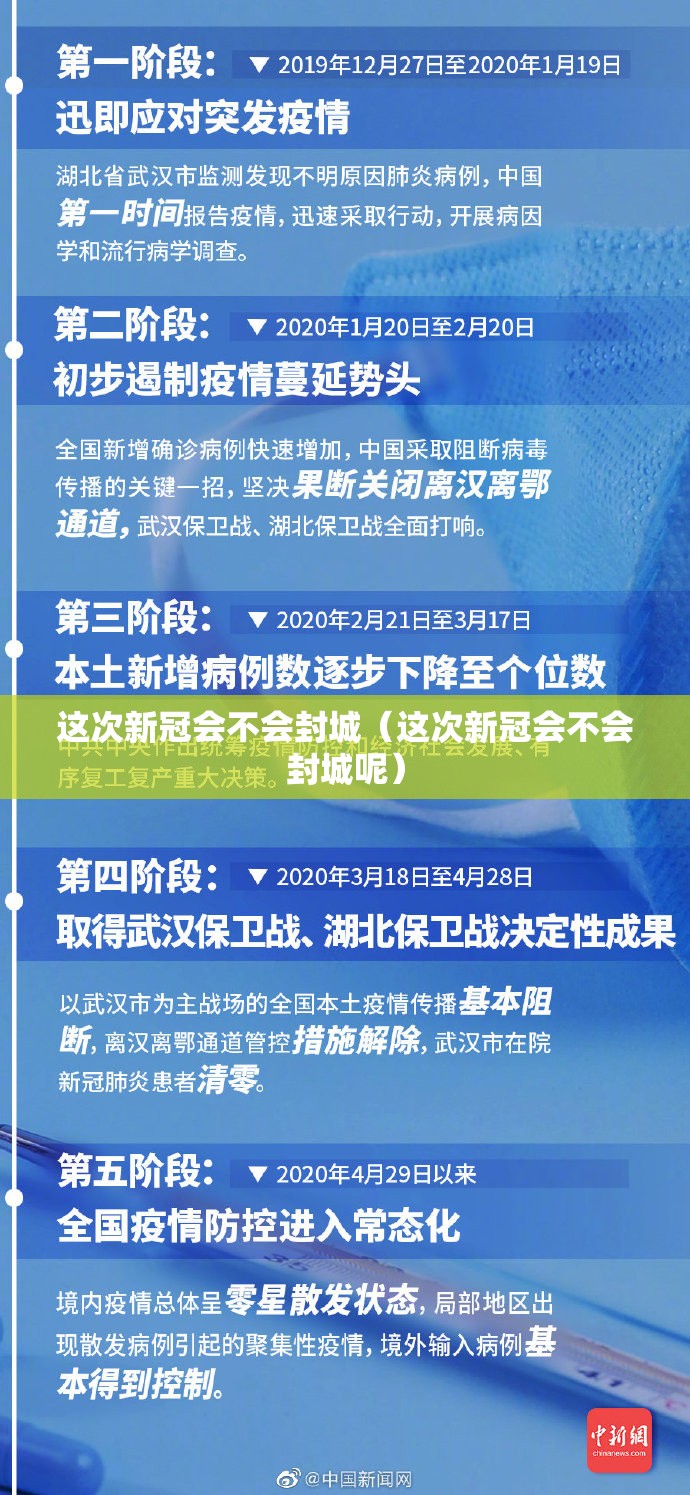

回顾过去几年,中国的防疫政策经历了动态调整,2020-2022年,封城措施在武汉、上海等地有效遏制了病毒扩散,但也带来经济停滞、社会心理压力等次生灾害,2022年底“新十条”发布后,政策重心转向保健康、防重症,强调科学精准、最小代价。

官方防控指南更倾向于区域性管理:如高风险区划定、临时管控、重点人群防护等,而非一刀切封城,近期某些地区出现散发病例后,多采取暂停堂食、关闭娱乐场所、开展核酸筛查等局部措施,而非全城静默,这反映出政策思路的转变:封城不再是首选,而是作为极端情况下的备用手段。

封城是一把双刃剑,它能快速切断传播链,避免医疗挤兑;其社会经济成本高昂,企业停工、供应链中断、民生问题凸显,甚至对心理健康造成长期影响,2022年国际货币基金组织(IMF)报告指出,严格封控措施可使月度GDP增长率降低约2个百分点。

公众对封城的耐受度已显著下降,经过三年抗疫疲劳,社会更渴望正常生活与经济发展,政府需权衡公共卫生效益与社会代价,避免“过度防控”,正如钟南山院士所言:“未来的防控必须更科学、更人性化。”

要避免封城,需依靠多层次策略:

国际经验也显示,如新加坡、日本等国已转向“与病毒共存”,通过重点防护而非全面限制来应对疫情。

综合来看,本次新冠疫情再次导致大规模封城的可能性较低,政策更可能偏向精准防控与局部干预,而非“一刀切”,不确定性依然存在:若出现高致病性变种或医疗资源紧张,封城仍可能是最后选项。

作为公众,我们应保持警惕但不恐慌,积极配合防疫措施,同时推动社会恢复常态,疫情教会我们的,不仅是应对危机,更是如何在风险中寻找平衡,科学、理性与共情,将是走出疫情阴影的关键。

字数:802

(注:本文基于当前公开信息和专家观点分析,具体政策请以官方发布为准。)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~