2019年底,一种未知的肺炎病例在中国武汉市悄然出现,随后迅速演变为席卷全球的新冠疫情,这场大流行不仅改变了人类的生活方式,也引发了人们对疫情起源和时间线的持续关注,新冠疫情究竟是哪一天开始被正式报道的?这一问题看似简单,实则涉及媒体报道、官方通报和国际响应的复杂交织。

根据世界卫生组织(WHO)和全球主流媒体的记录,新冠疫情的首个公开报道发生于2019年12月31日,当天,中国武汉市卫生健康委员会发布了一份名为《关于当前不明原因肺炎情况的通知》的通报,指出武汉市出现了多例与华南海鲜批发市场相关的肺炎病例,症状包括发热和呼吸困难,这份通报迅速被国际媒体转载,包括世界卫生组织在其官方推特上转发,标志着新冠疫情正式进入全球视野。

这一日期并非疫情实际开始的起点,后续回溯研究表明,早期病例可能早在2019年12月初甚至更早便已出现,医学期刊《柳叶刀》在2020年1月发表的研究显示,首例确诊病例症状出现于2019年12月1日,但当时这些病例未被明确归类为“新冠肺炎”,而是被视为不明原因肺炎,12月31日的报道代表了疫情从“医学事件”转变为“公共事件”的关键转折。

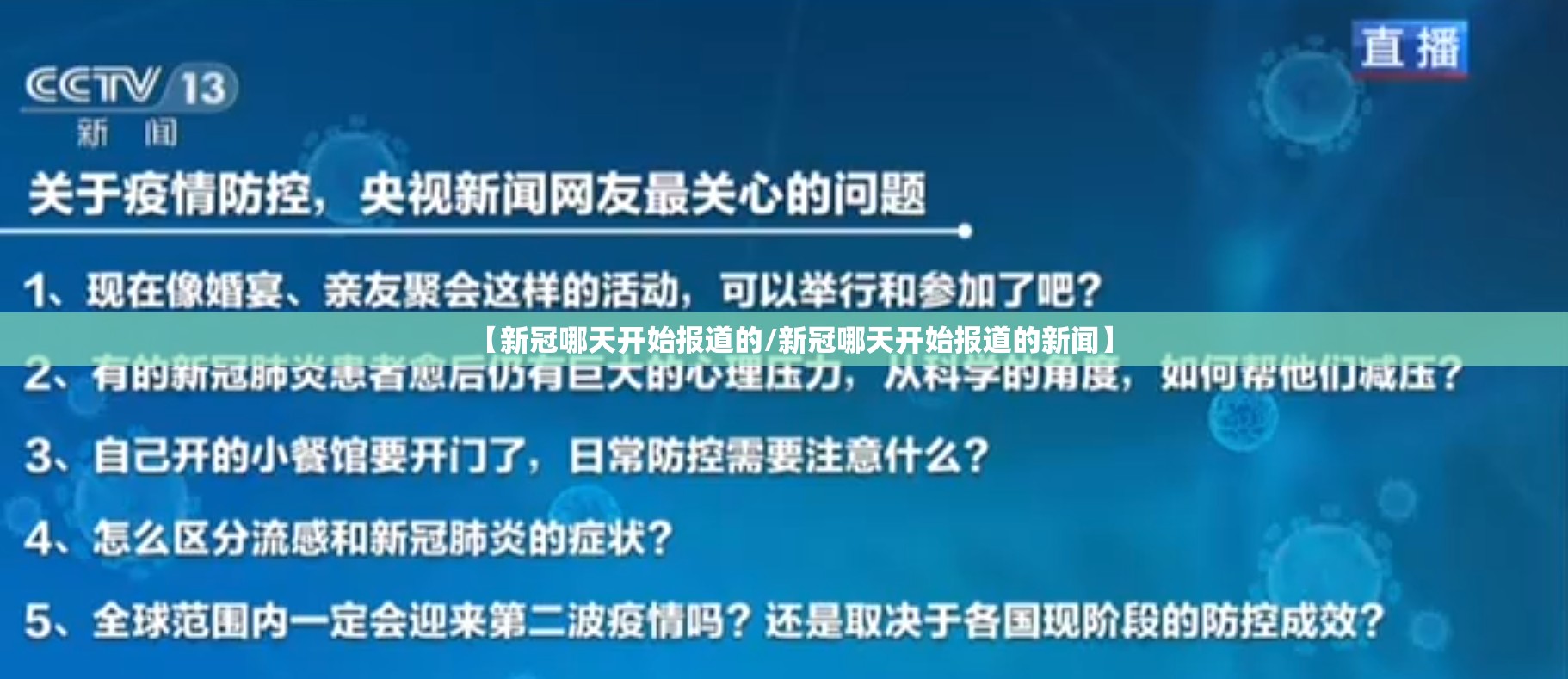

在12月31日的官方通报后,全球媒体迅速响应,中国官方媒体如新华社和央视在当天晚间发布了简短消息,而国际媒体如路透社、BBC和《纽约时报》则在2020年1月1日至3日期间跟进报道,标题多聚焦于“神秘肺炎”或“未知病毒”,这些早期报道尚末使用“COVID-19”一词(该术语由WHO在2020年2月11日正式命名),但已引发全球公共卫生机构的警觉。

值得注意的是,媒体报道并非唯一的信息来源,社交媒体和数字平台在疫情早期扮演了双重角色:Twitter和微信等平台上有用户分享武汉医院的实况,加速了信息传播;谣言和误解也混杂其中,例如将疫情误认为SARS复发,这凸显了媒体报道在公共卫生危机中的重要性——既需及时性,也需准确性。

首篇报道的日子不仅是一个时间标记,更反映了全球公共卫生应对的机制和挑战,12月31日的报道触发了WHO的应急机制,该组织于2020年1月1日启动事件管理团队,并于1月30日宣布疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,从这一天起,各国开始加强边境管控、启动疫苗研发,并最终导致全球范围内的封锁措施。

这一日期也成为后续疫情溯源争论的焦点,一些研究表明,病毒可能早在报道前便已在海外传播(欧洲废水样本中检测到2019年早期的病毒痕迹),但这并未改变12月31日作为“官方起点”的意义,它提醒我们,疫情报道不仅是时间问题,更是透明度、科学沟通和全球合作的表现。

新冠疫情的首篇报道日——2019年12月31日——象征着人类与新兴病毒斗争的起点,它揭示了信息共享在全球化时代的重要性:早期报道虽不完美,但为全球响应争取了宝贵时间,疫情也暴露了媒体报道的局限性,如信息滞后或误导风险,面对类似危机,我们需要更高效的监测系统、更透明的数据共享机制,以及媒体与科学的更紧密协作。

从这一天起,世界进入了“疫情时代”,但它的意义远超一个日期,它是警示,也是教训,提醒我们珍视生命、科学和团结的价值。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~