自2019年底首次出现以来,新冠状病毒(SARS-CoV-2)及其引发的疫情(COVID-19)已持续肆虐全球三年多,从最初的恐慌到逐步的常态化管理,人们一直在追问同一个问题:这场疫情到底什么时候结束?答案并非简单的时间点,而是涉及科学、社会、全球协作等多重因素的复杂议题,本文将从疫情现状、科学预测、社会应对和未来展望等方面,探讨这一问题。

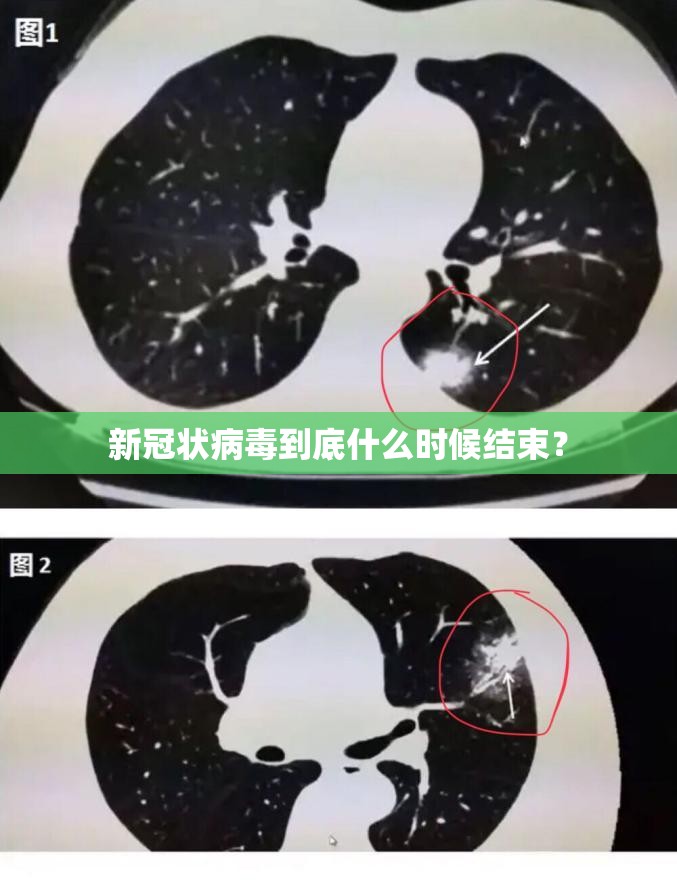

世界卫生组织(WHO)于2020年3月宣布COVID-19为全球大流行(pandemic),截至2023年,全球累计确诊病例已超6亿,死亡人数逾600万,尽管疫苗接种和自然感染带来了一定程度的群体免疫,但病毒变异(如Delta、Omicron等毒株)导致疫情反复,局部爆发仍时有发生,许多国家已逐步将COVID-19视为“地方性流行”(endemic),即病毒会长期存在但危害可控,类似于流感,这意味着“结束”并非指病毒消失,而是人类学会与病毒共存。

科学家普遍认为,新冠状病毒的终结取决于两大关键因素:病毒变异趋势和全球免疫水平。

疫情的结束也依赖于社会应对策略,早期“清零政策”(如中国)和后期“与病毒共存”(如欧美)各有利弊,各国需平衡经济、社会开放与公共卫生风险:

这些措施可降低疫情对社会的冲击,加速“正常化”进程。

疫情暴露了全球协作的短板,疫苗民族主义、医疗资源分配不公等问题延缓了抗疫进程,WHO计划于2024年达成“全球疫情协议”,旨在加强信息共享和疫苗公平,若各国能摒弃政治分歧,疫情结束时间可能提前,否则,发展中国家疫情持续将拖累全球,病毒在低接种地区变异的风险始终存在。

综合各方预测,COVID-19的大流行阶段可能在2024年左右基本结束,但病毒将长期与人类共存,权威机构如WHO和《自然》杂志指出,结束标志可能是:

不确定性依然存在:如果出现致命变种或疫苗效力骤降,时间表可能推迟;反之,若广谱疫苗或特效药问世(如鼻喷疫苗),结束可能提前。

新冠状病毒的“结束”不是一夜之间的胜利,而是一个渐进过程,人类需放弃“消灭病毒”的幻想,转向“管理风险”的务实态度,正如历史上西班牙流感(1918年)最终化为季节性流感,COVID-19也将如此,我们所能做的,是依靠科学、强化协作、保持耐心——或许在不久的将来,当我们不再每日关注病例数字时,疫情便已在沉默中走向终结。

字数统计:809字

(注:本文基于2023年前的科学共识,实际情况可能因病毒演变而动态变化。)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~