2020年初,新冠肺炎疫情以惊人的速度席卷全球,彻底改变了人类的生活方式、经济格局和社会秩序,随着时间推移,疫苗的研发、防疫措施的推行以及公众意识的提升,许多人开始疑问:2020年的疫情是不是已经结束了?这个问题看似简单,实则复杂,它涉及医学、公共卫生、社会心理和国际合作等多个维度,本文将从全球疫情现状、科学定义、社会影响和未来展望等方面,深入探讨这一问题。

截至2023年,全球新冠肺炎确诊病例已超过6亿例,死亡人数超过600万,尽管疫苗接种率在多数发达国家达到较高水平(例如部分国家超过70%),但病毒变异株(如Delta、Omicron)的持续出现,使得疫情呈现波动性,世界卫生组织(WHO)多次强调,疫情尚未结束,但已进入“新阶段”——从全球大流行(Pandemic)转变为地方性流行(Endemic),这意味着病毒可能长期存在,但危害性可控,类似于流感。

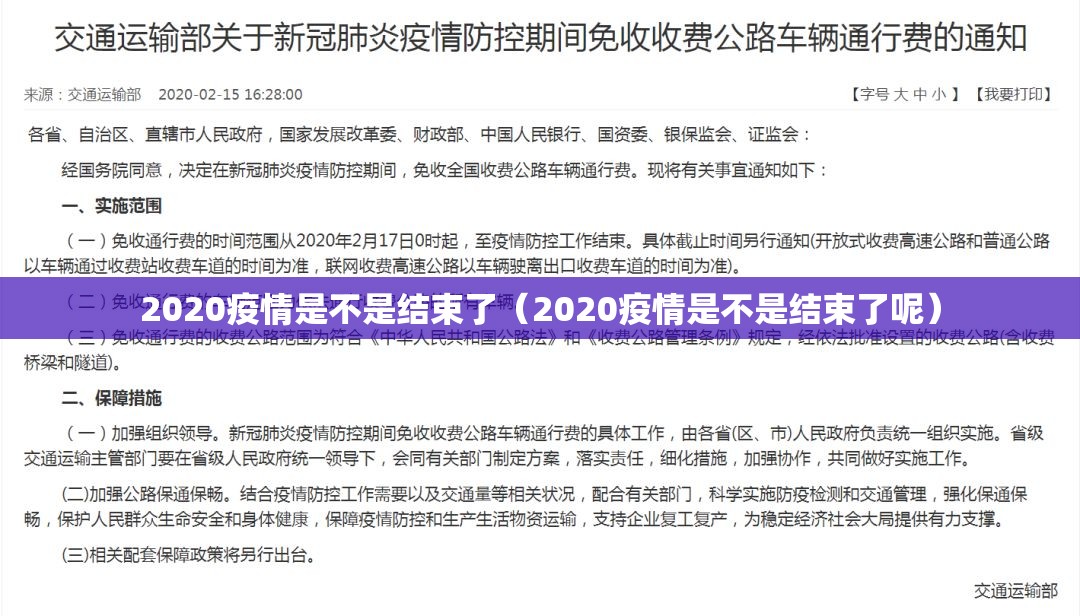

在部分国家,如中国,通过动态清零政策有效控制了疫情的大规模爆发;而在欧美国家,“与病毒共存”成为主流策略,非洲和南亚等地区的疫苗短缺和医疗资源不足,仍导致疫情反复,从全球视角看,疫情远未结束,而是进入了常态化管理阶段。

从流行病学角度,疫情的“结束”通常指病毒传播被有效控制,不再对公共卫生构成重大威胁,WHO曾提出疫情结束的标准:包括确诊病例持续下降、医疗系统无挤兑风险、疫苗和药物普及、以及全球传播链被切断,但目前,这些条件尚未完全满足,病毒变异株的免疫逃逸特性、疫苗保护效力的时效性、以及全球免疫不平衡,都意味着疫情在科学上并未终结。

新冠病毒的“结束”可能不是一个突然的事件,而是一个渐进的过程,专家普遍认为,人类或将与新冠病毒长期共存,通过定期接种疫苗和常态化防护来管理风险,这与1918年西班牙流感的结局相似——病毒未消失,但逐渐演变为季节性流感。

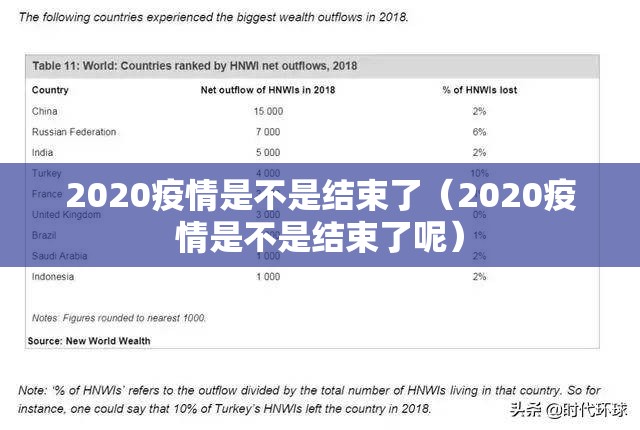

疫情是否结束,不仅是一个医学问题,更是一个社会心理问题,对许多人而言,2020年疫情带来的创伤尚未愈合,心理健康问题(如焦虑、抑郁)在全球范围内激增,经济衰退导致失业和贫困加剧,供应链中断、通胀压力和政策变动,继续影响着日常生活。

在文化层面,疫情加速了数字化转型(如远程办公、在线教育),但也暴露了数字鸿沟和社会不平等,这些变化可能是永久性的,意味着即使病毒被控制,“后疫情时代”的社会已不同于以往,从社会意义上讲,疫情的影响远未结束,人类仍在适应新常态。

要真正“结束”疫情,全球合作至关重要,疫苗公平分配、医疗资源支持、和信息共享是当前的关键,WHO呼吁各国加强防控,避免松懈,科学研究需持续关注病毒变异和长效疫苗开发。

对个人而言,保持防护意识、接种加强针、适应灵活的生活方式,将是长期课题,疫情教会了人类韧性和适应力的重要性——无论是国家还是个人,都需要在不确定性中前行。

2020年的疫情是否结束了?答案是否定的,病毒尚未消失,全球抗疫仍在进行中,但人类已从恐慌走向理性,从被动应对转向主动管理,疫情的“结束”或许不是一个终点,而是一个转折点:我们学会了与病毒共存,并重新审视了健康、生活和全球联系的价值,唯有科学、合作和 resilience(韧性),才能带领我们走向真正的复苏。

(字数:约980字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~