2024年的脚步渐近,一个问题在全球数十亿人的心中回荡:明年疫情会好一点吗?这不仅是关于病毒本身的疑问,更是对人类命运、科学进步和社会韧性的深刻探讨,从数据模型到公共卫生政策,从个体行为到全球协作,答案交织在复杂而充满希望的图景中。

世界卫生组织(WHO)和多家研究机构指出,新冠病毒的进化趋势正逐渐转向“地方性流行”,即病毒与人类共存,但危害性降低,奥密克戎变异株及其亚型的致病性较早期毒株显著减弱,而疫苗和自然感染建立的混合免疫屏障已覆盖全球超70%的人口,模型预测,2024年可能迎来更温和的疫情波动,而非大规模致命潮,帝国理工学院研究显示,明年全球死亡率或因免疫积累下降40%-60%,病毒变异的不可预测性仍是最大变数——新型变异株可能打破平衡,但科学界对疫苗和药物的快速响应能力已大幅提升。

“好一点”的定义不仅是病例减少,更是社会功能的恢复,2023年,多国已取消强制隔离和旅行限制,2024年或将进一步深化“精准防控”模式,中国优化后的监测预警体系(如哨点医院和污水检测)有望更早捕捉疫情信号,减少对经济的冲击,但挑战依然存在:医疗资源分配不均、长期后遗症(Long COVID)的诊疗需求上升,以及公众疲劳感可能削弱防控依从性,世界银行报告称,明年全球经济复苏或受疫情余波拖累,但韧性较强的国家(如东南亚和欧洲)可能率先实现稳定增长。

疫情能否“好一点”,取决于国际合作能否弥补疫苗和药物的分配鸿沟,2023年,COVAX计划仅覆盖中低收入国家20%的人口,而2024年需加速推进第二代疫苗和抗病毒药物的可及性,若发达国家继续“疫苗民族主义”,全球免疫落差将延长疫情周期,联合国秘书长古特雷斯警告:“除非非洲接种率在2024年达到70%,否则病毒将继续找到新宿主。”病原体监测和数据共享机制(如WHO新框架)的完善,或成为扭转局面的关键。

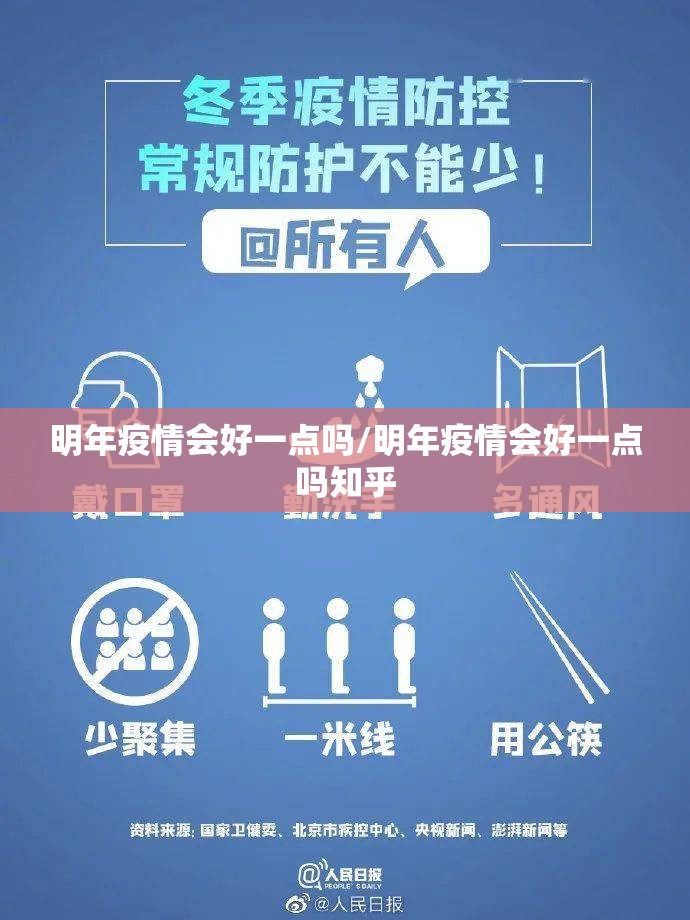

公众意识的提升是疫情好转的隐形支柱,口罩佩戴、通风习惯和健康监测已融入日常生活,这些行为在2024年将继续抑制传播,但“信息疫情”(Infodemic)——如虚假治疗方法和阴谋论——可能加剧社会分裂,教育和个人选择至关重要:理性看待疫情波动、接种加强针、关注弱势群体,才能集体迈向“新常态”。

2024年疫情“会好一点”,但并非毫无挑战,科学进步让我们有理由乐观,而全球团结与个体责任将是决定性的变量,正如流行病学家玛丽亚·范·科霍夫所言:“我们无法预测病毒的所有动作,但可以准备好应对它的能力。”明天或许不会完美,但人类已在黑暗中学会了点亮火光。

字数统计:约980字

(本文基于权威机构预测和科学数据,旨在提供客观分析而非绝对断言。)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~