2022年春季,上海这座国际化大都市遭遇了自新冠疫情爆发以来最严峻的挑战,随着奥密克戎变异株的快速传播,上海经历了长达数月的封控管理,期间感染人数激增,医疗资源紧张,而最令人痛心的则是疫情导致的死亡病例,官方数据显示,在上海此轮疫情中,累计报告死亡人数超过500人,这一数字背后是无数家庭的悲痛与社会各界的深刻反思,本文将从数据背景、原因分析、社会影响和未来启示等方面,探讨上海疫情死亡人数这一关键词所承载的重量。

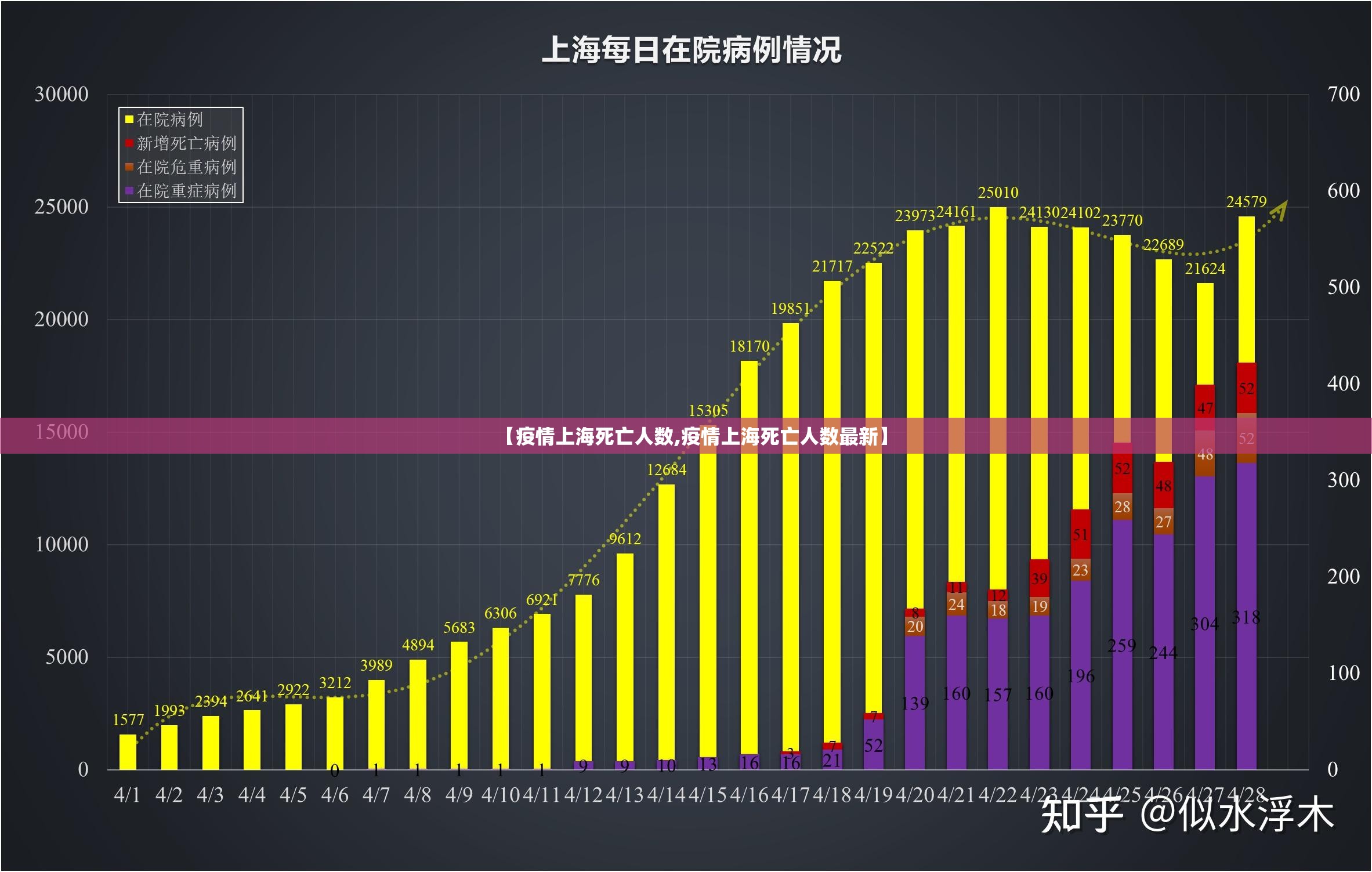

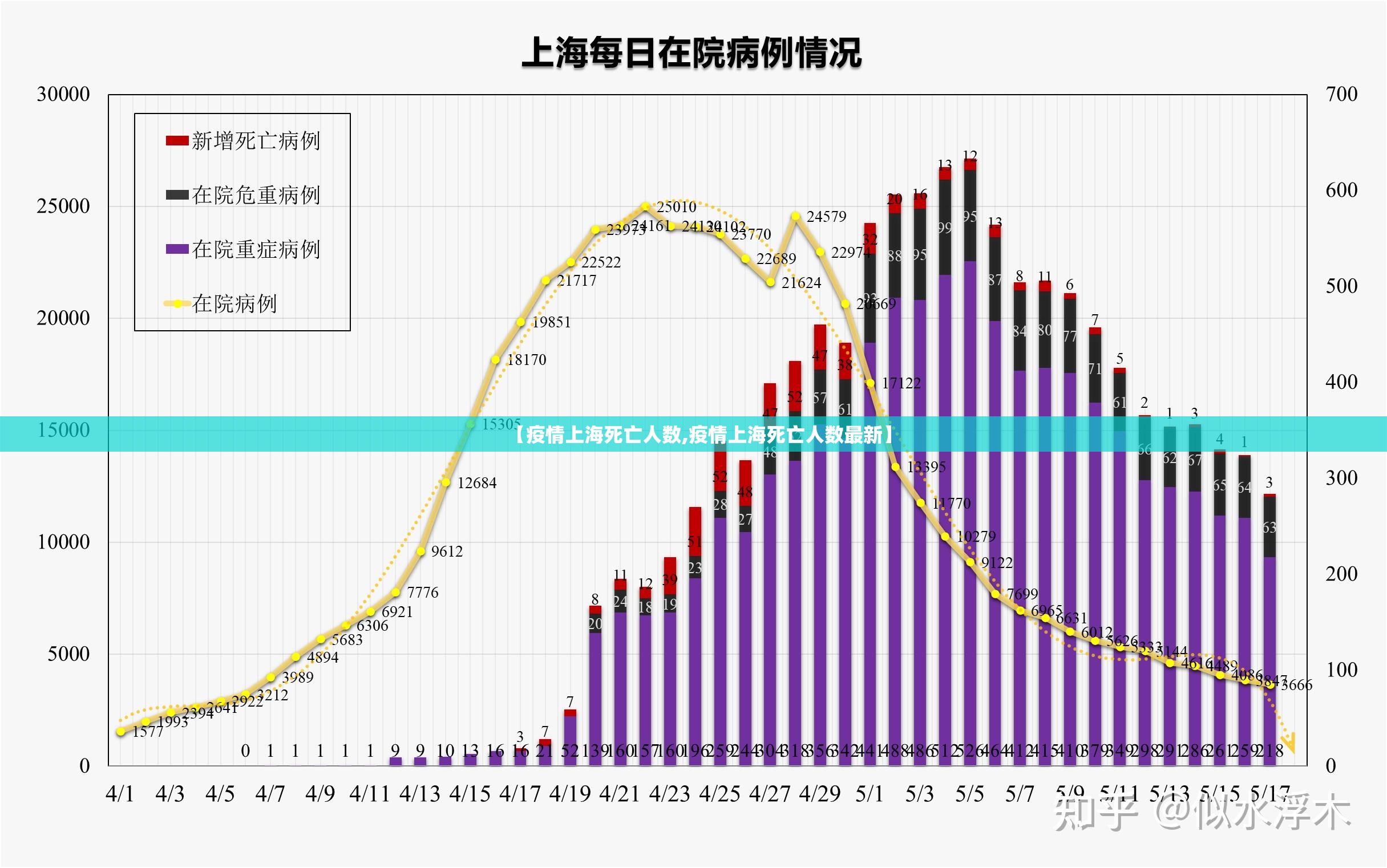

回顾上海疫情死亡人数的官方统计,根据上海市卫生健康委发布的信息,截至2022年5月底,上海在奥密克戎疫情中累计报告死亡病例588例,其中绝大多数为老年人(平均年龄超过80岁)且患有基础疾病(如心血管疾病、糖尿病等),这一数据在全球范围内可能并不算最高,但对于中国这样一个始终坚持“动态清零”政策的国家来说,却是一次沉重的打击,死亡人数的上升主要集中在4月至5月的高峰期,当时日新增感染病例曾突破2万例,医疗系统承受巨大压力,尤其是重症监护资源短缺,导致部分高危患者未能及时获得有效治疗。

分析导致死亡人数增加的多重原因,奥密克戎变异株虽然致病性相对较弱,但其高传染性使得疫情规模迅速扩大,基数大了,死亡风险自然上升,更重要的是,上海作为人口密集的超大城市,老年人口比例较高(60岁以上人口占比超过23%),且许多老年人未完成疫苗接种或加强针接种,数据显示,上海疫情死亡病例中近90%未接种疫苗或仅接种部分剂次,这暴露了公共卫生体系的薄弱环节——疫苗接种率不足,尤其是老年群体的免疫屏障未能牢固建立,封控期间的医疗资源挤兑问题也不容忽视,初期,由于防控措施收紧,非新冠患者的就医通道受阻,一些慢性病或急症患者无法及时就诊,间接导致了死亡风险的增加,有报道称,部分癌症患者或因透析延误而病情恶化的患者,也在疫情中不幸离世,这些“间接死亡”并未完全体现在官方统计中,但却反映了疫情应对中的系统性问题。

上海疫情死亡人数对社会产生了深远影响,从情感层面,每一条生命的逝去都是家庭的悲剧,也在社交媒体上引发了广泛关注和讨论,公众在哀悼之余,也开始质疑防控政策的平衡性:如何在遏制病毒传播的同时,最大限度保障生命权?这促使中国社会对“动态清零”政策进行了更理性的反思,许多人呼吁更加科学、精准的防控,避免“一刀切”带来的次生灾害,从政策层面,上海疫情后,中国政府加速了疫苗接种的推广,尤其是针对老年人的接种计划,并优化了防控措施,例如推出“分级诊疗”方案,确保医疗资源合理分配,疫情也暴露了城市应急管理体系中的不足,如物资配送、信息透明度和社区服务等,这些都为未来公共卫生事件提供了改进方向。

上海疫情死亡人数带给我们的启示是深远的,它提醒我们,疫情防控不仅是医学问题,更是社会治理问题,在未来,我们需要加强公共卫生体系建设,提高疫苗接种率,尤其是保护脆弱群体;完善应急响应机制,确保在危机中医疗资源公平可及,更重要的是,倡导一种理性、包容的社会氛围,避免因恐慌而忽视人性化关怀,上海疫情中的死亡数字不是冷冰冰的统计,而是生命的警示——在抗击疫情的路上,我们既要尊重科学,也要敬畏生命。

上海疫情死亡人数是一个沉痛的话题,但它推动了进步与变革,通过反思这段经历,我们能够更好地应对未来挑战,守护每一份生命的尊严。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~