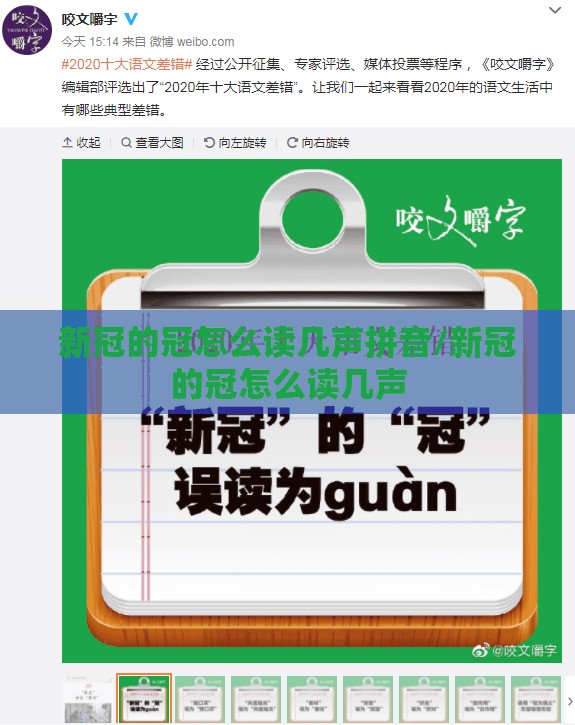

在日常生活中,我们常常听到“新冠”这个词,但你是否曾疑惑过:“冠”在这里究竟读第几声?是阴平(第一声)guān,还是去声(第四声)guàn?这个看似简单的读音问题,背后其实涉及汉语语音规则、历史演变以及社会文化心理,本文将深入探讨“新冠”中“冠”的正确读音,并分析其背后的语言现象和文化意义。

在《现代汉语词典》中,“冠”是一个多音字,有两种常见读音:

从字义上看,“新冠”中的“冠”指的是“冠状病毒”(Coronavirus),这类病毒在电子显微镜下呈现类似日冕或王冠的形状,这里的“冠”取“帽子”之义,应读作guān(第一声),世界卫生组织(WHO)的官方中文译名也采用“冠状病毒”,读音为guān。

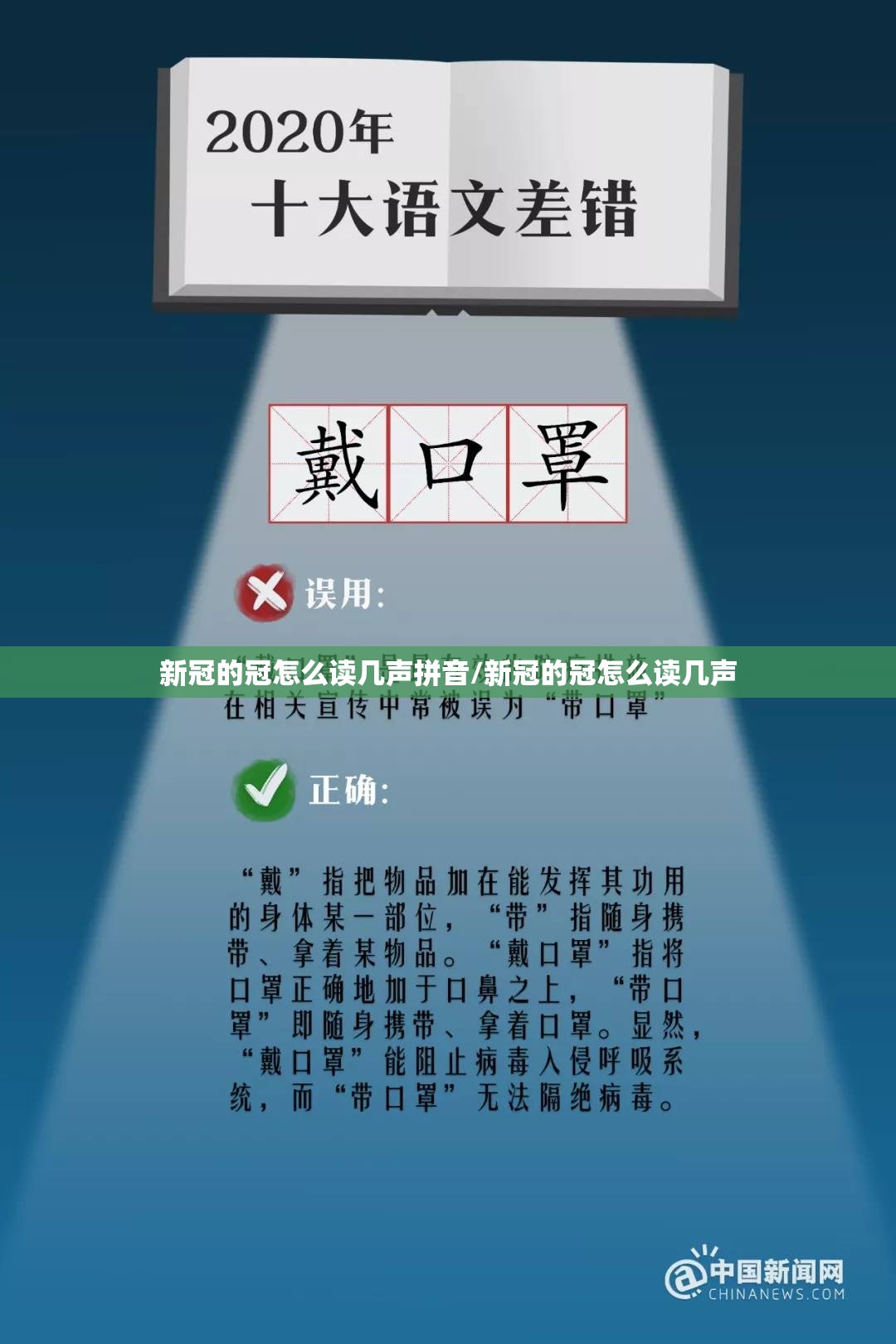

尽管规范读音为guān,但现实中仍有人读作guàn,这种误读可能源于以下原因:

“冠”字的读音分化并非现代汉语独有,在古代汉语中,“冠”同样有名词和动词的用法,且读音不同(唐宋时期分别为平声和去声),这种通过声调区分词性的方法称为“破读”或“四声别义”,是汉语的重要特点之一。

现代汉语继承了这一传统,但受语言简化趋势影响,部分多音字逐渐合并读音(如“衣”字在“衣服”和“衣锦还乡”中本分读yī和yì,今多统读yī)。“冠”的读音分化仍被保留,体现了汉语语音的丰富性。

“新冠”的读音问题不仅是一个语言问题,更折射出社会文化心理,疫情初期,公众对病毒的恐惧与焦虑无形中加剧了对术语的敏感度,读音的“不确定性”甚至引发了一些争论,

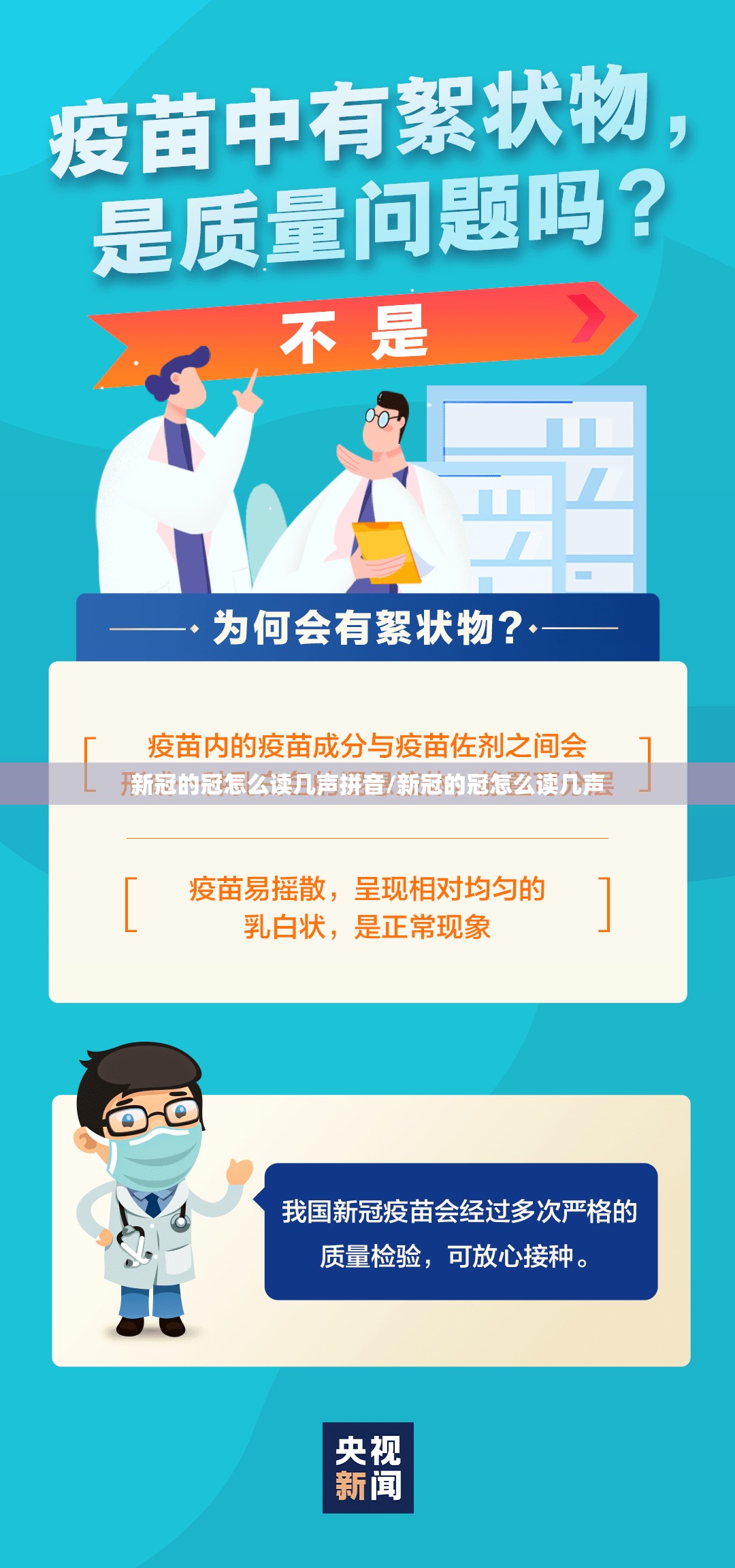

值得注意的是,国家语言文字工作委员会发布的《普通话异读词审音表》明确将“冠状病毒”中的“冠”定为guān,官方媒体的读音实践(如《新闻联播》)也始终坚持这一标准。

对于普通使用者,如何避免误读?以下是几点建议:

“新冠”的读音问题,看似微不足道,却反映了语言在时代变迁中的动态性与复杂性,正确的读音不仅是对语言规范的尊重,更是科学精神和文化素养的体现,在疫情这场全球危机中,准确使用术语亦是对事实的敬畏——正如病毒名称本身不应被误读,抗疫事业中的每一个细节也值得认真对待。

从更深层次看,语言是活的系统,既需要规范,也需要包容,或许未来“冠”的读音会进一步演变,但今日我们仍应以guān为标准,让这一声调成为理性与文明的注脚。

(字数:约1000字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~