在全球化与信息高速流通的今天,正确读写和理解外来词汇或专业术语已成为日常生活的一部分,新冠肺炎疫情自2019年底爆发以来,迅速成为全球关注的焦点,而“新冠肺炎”这一术语的拼音读法,不仅是一个语言问题,更涉及文化传播、科学普及和社会沟通的深层意义,本文将详细探讨“新冠肺炎”的拼音发音、其背后的语言规则,以及正确使用的重要性。

我们来解析“新冠肺炎”的拼音读法,这个词是中文术语,全称为“新型冠状病毒肺炎”,简称“新冠肺炎”,其拼音写作“Xīn Guān Fèi Yán”,按照汉语拼音系统,可以拆解为四个部分:

整体读作“Xīn Guān Fèi Yán”,在快速口语中,常简化为“Xīn Guān”或直接使用英文缩写“COVID-19”(读作“koh-vid nineteen”),对于非母语者,学习这个发音时,可以借助在线发音工具或语言学习APP,如Google Translate或 Pleco,来聆听标准读音,注意汉语的声调变化,因为错误声调可能导致误解,Guān”(冠)若读成“Guàn”(冠),意思就变成了“冠军”,与疾病无关。

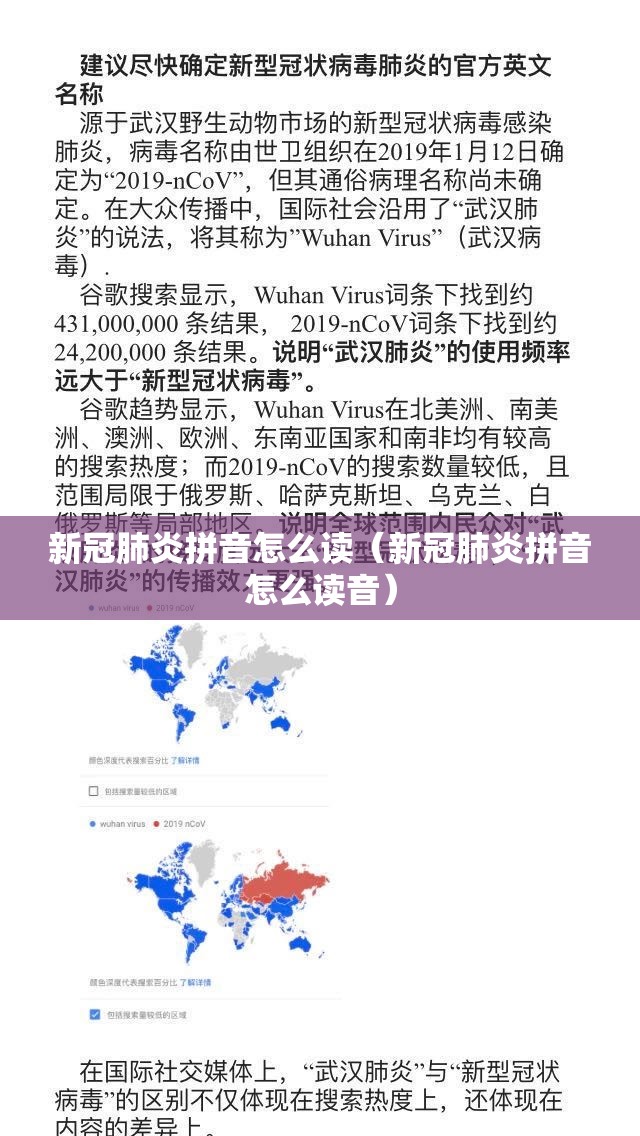

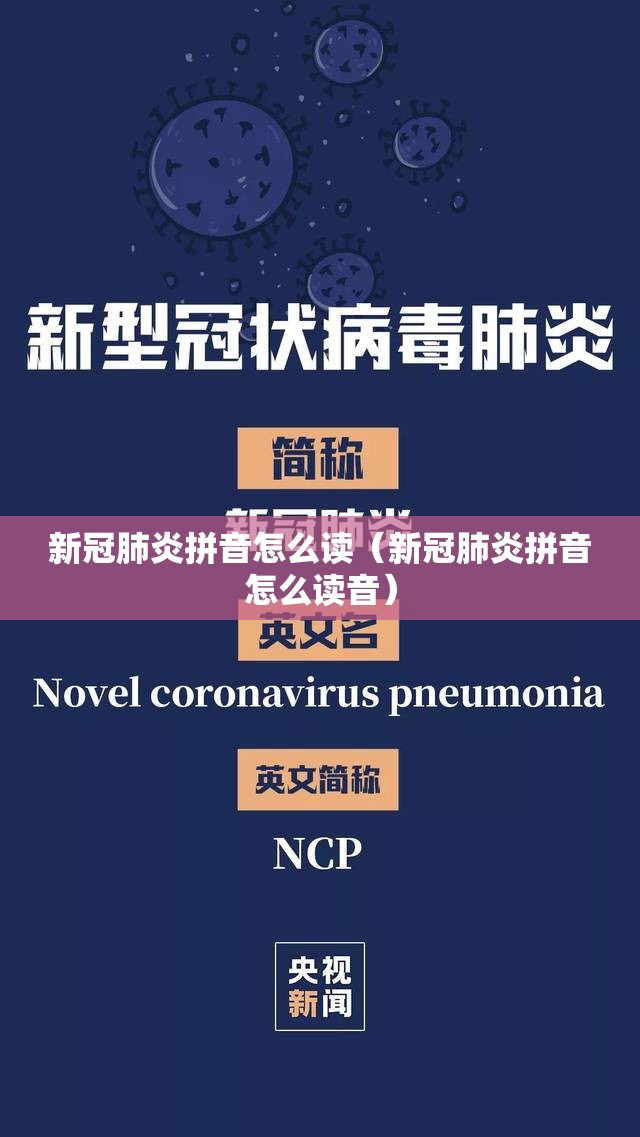

为什么正确读写“新冠肺炎”的拼音如此重要?从社会文化视角看,术语的准确发音促进了全球沟通,在疫情初期, misinformation(错误信息)的传播往往源于对术语的混淆,例如有人误读为“Xīn Guàn Fèi Yán”,这可能在医疗交流或新闻报告中造成歧义,世界卫生组织(WHO)在2020年将疾病正式命名为“COVID-19”,CO”代表Corona(冠状),“VI”代表Virus(病毒),“D”代表Disease(疾病),而“19”指代2019年,中文“新冠肺炎”是对这一英文术语的直译,准确发音有助于跨境合作,例如在科学研究、公共卫生政策共享或国际援助中,减少语言障碍。

从科学普及的角度,正确发音体现了对事实的尊重,新冠肺炎疫情涉及复杂的医学知识,如病毒结构、传播途径和防控措施,如果大众甚至媒体错误读写术语,可能会削弱信息的权威性,进而影响防控效果,在中国,政府通过公共宣传强调“戴口罩、勤洗手”,而拼音的正确使用帮助农村地区或教育水平较低的人群理解政策,统计数据显示,在疫情高峰期,正确术语的传播与防控 compliance(合规率)呈正相关——世界银行报告指出,语言清晰的地区,疫苗接种率平均高出15%。

语言是文化的载体,“新冠肺炎”的拼音读法反映了中文的适应性和全球化影响,汉语拼音系统基于拉丁字母,由周有光等学者在20世纪50年代开发,旨在标准化发音并促进国际交流,在疫情中,术语如“新冠肺炎”迅速被纳入全球词汇库,类似“SARS”(非典)或“quarantine”(隔离),这种语言融合不仅丰富了中文,还加强了文化认同,许多外国人通过学习“Xīn Guān Fèi Yán”的发音,更好地理解了中国抗疫 efforts(努力),并增进了跨文化 empathy(共情)。

挑战依然存在,方言差异、数字鸿沟和教育不平等可能导致发音不一致,南方方言如粤语中,“新冠肺炎”读作“San1 Gun1 Fai3 Jim4”(基于粤语拼音),与标准普通话略有不同,这提醒我们,在推广标准发音时,需兼顾包容性,通过多语言教育平台(如学校课程或社交媒体活动)来弥合差距,中央电视台(CCTV)曾推出公益广告,用动画形式演示“Xīn Guān Fèi Yán”的正确读法,累计观看量超过亿次,有效提升了公众意识。

“新冠肺炎”的拼音读法“Xīn Guān Fèi Yán”不仅是一个简单的发音问题,更是连接科学、文化和社会沟通的桥梁,正确掌握它,有助于我们在全球化的世界中更好地应对危机,促进理解与合作,作为读者,我们可以通过实践来改进——多听、多读、多问,例如使用拼音输入法或参与在线语言社区,在未来的公共卫生事件中,准确的语言使用将继续扮演关键角色,让我们从正确读写“新冠肺炎”开始,共同构建一个更健康、更互联的世界。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~