2020年,全球被一场突如其来的新冠疫情席卷,中国作为最早报告疫情的国家,迅速成为全球抗疫的焦点,时至今日,许多人仍在追问:中国的疫情真的结束了吗?要回答这个问题,我们需要回顾2020年中国抗疫的历程,分析当时的防控措施、社会影响以及后续发展,并从中思考疫情“结束”的真正含义。

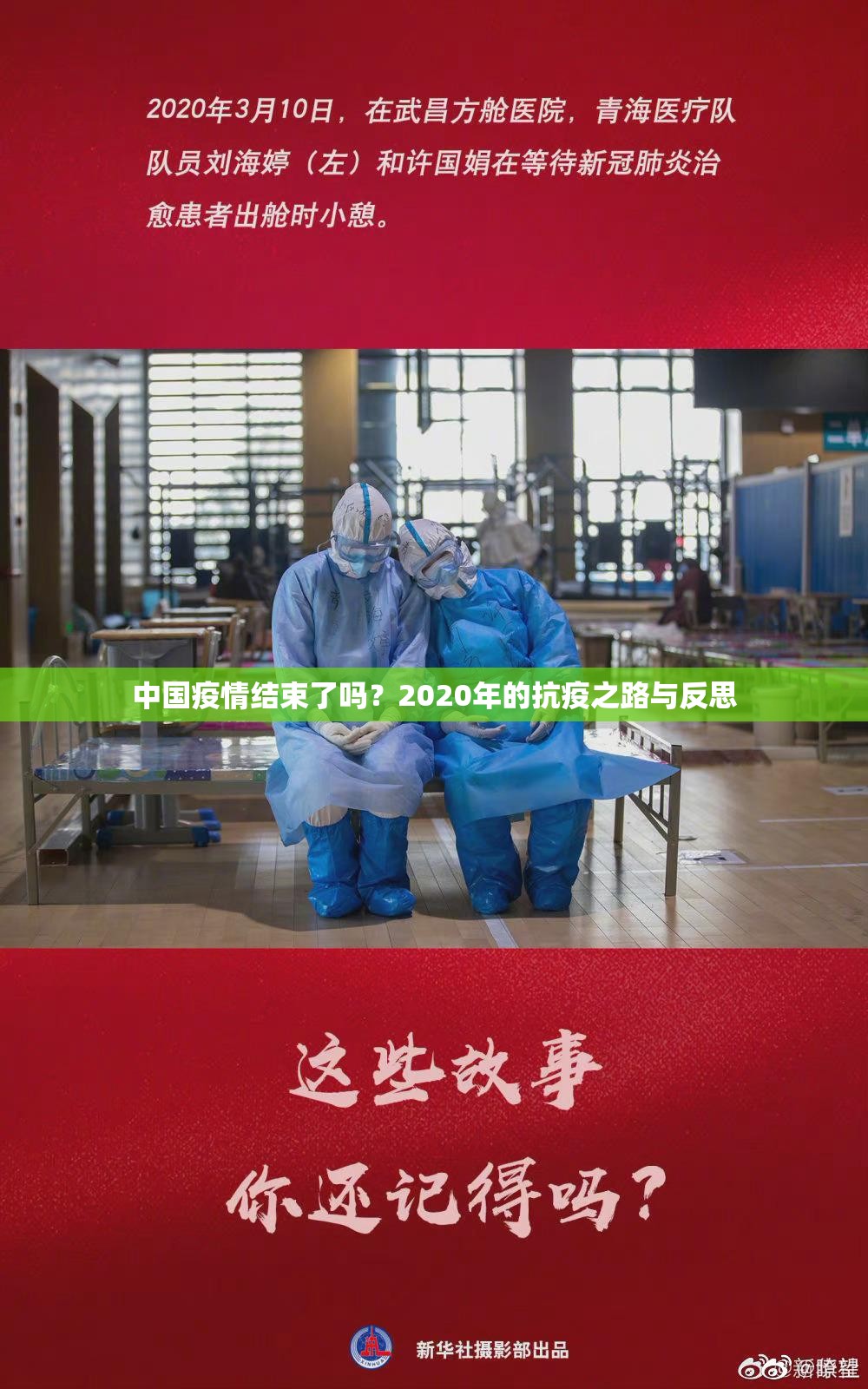

2020年初,新冠疫情在武汉爆发,中国政府迅速采取了一系列严格的防控措施,包括封锁城市、大规模核酸检测、建立方舱医院以及推行社交距离政策,这些措施在短期内有效控制了病毒的传播,到2020年中期,中国国内疫情基本得到遏制,生产生活逐步恢复,世界卫生组织和其他国际机构多次称赞中国的快速反应和高效执行力,认为这为全球抗疫提供了宝贵经验。

疫情的“结束”并非一蹴而就,2020年,中国虽然实现了本土病例的零星发生和快速清零,但境外输入病例始终存在,局部地区如北京、大连等地也曾出现小规模聚集性疫情,这表明,疫情在全球蔓延的背景下,中国无法独善其身,抗疫成了一场持久战。

从医学角度看,疫情的“结束”通常意味着病毒被彻底消灭或有效控制,不再对公共卫生构成重大威胁,但新冠病毒的变异性和复杂性使得这一目标难以实现,2020年,中国通过动态清零政策,成功避免了大规模爆发,但病毒并未消失,直到今天,新冠病毒仍在全球传播,并不断变异出新的毒株。

从社会视角看,疫情的“结束”更侧重于人们生活恢复正常,2020年,中国在严格防控下,经济和社会活动逐步重启,但口罩、健康码、隔离等措施已成为日常生活的一部分,这种“新常态”意味着疫情在形式上“结束”了,但影响深远,人们的心理状态、工作方式、社交习惯都发生了永久性变化。

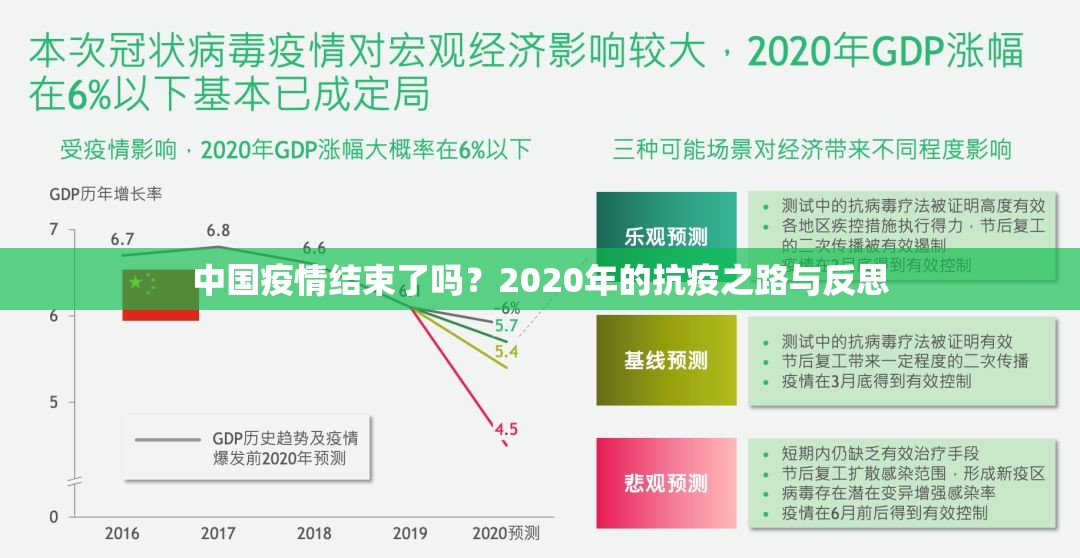

中国在2020年的抗疫中取得了显著成就,经济在第二季度后快速复苏,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,疫苗研发和接种工作也在年底启动,为后续防控奠定了基础,中国的抗疫模式为其他国家提供了借鉴,尤其是在大规模检测和隔离方面。

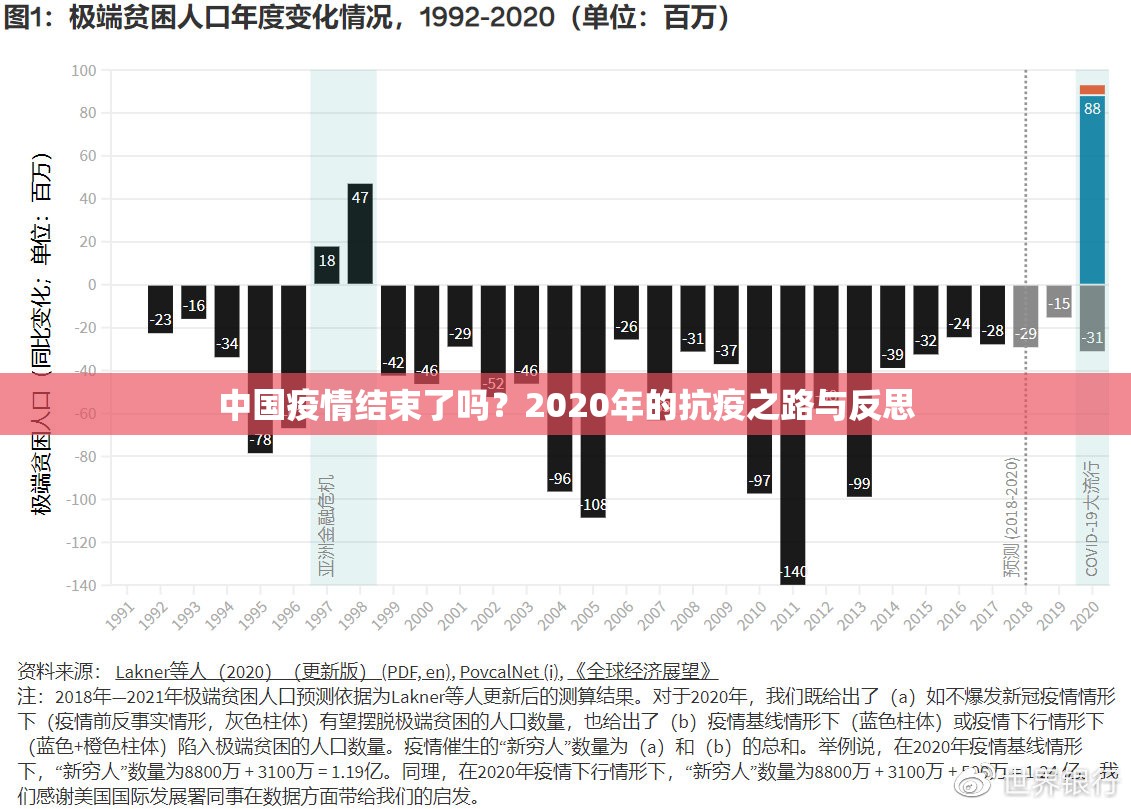

挑战也同样存在,严格的防控措施带来了经济成本和社会压力,中小企业和低收入群体受到较大冲击,国际舆论对中国的抗疫态度分歧,一些国家批评中国初期信息不透明,尽管后期表现得到认可,更重要的是,疫情暴露了公共卫生体系的短板,如基层医疗资源不足、应急响应机制有待完善等。

2020年的抗疫经验告诉我们,疫情“结束”是一个相对的概念,疫情在2020年得到控制,但全球疫情持续蔓延,意味着中国始终面临输入性风险,此后,中国继续坚持动态清零政策,直到2022年底优化调整防控措施,迈向更开放的阶段。

从更广的角度看,疫情永远不会真正“结束”,而是转化为一种可管理的常态,新冠病毒可能与人类长期共存,就像流感一样,重要的是,我们如何从抗疫中学习,加强全球合作,完善公共卫生体系,并提高社会的韧性。

2020年,中国在抗疫中取得了阶段性胜利,但疫情并未彻底结束,它改变了世界,也改变了中国,今天我们回顾2020年,不仅是为了追问疫情是否结束,更是为了反思如何应对未来的挑战,疫情的“结束”不是终点,而是一个新的起点——人类需要更加团结、科学和包容地面对全球性危机。

通过2020年的经验,中国展现了应对疫情的能力,但也提醒我们,抗疫之路漫长而复杂,只有持续学习、适应和创新,才能真正迈向后疫情时代的复苏与繁荣。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~