新冠肺炎,全称“新型冠状病毒肺炎”,英文为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019),自2019年底首次爆发以来,迅速成为全球关注的焦点,尽管疫情已逐渐缓和,但其拼写、命名背后的意义以及疫情带来的深远影响,仍值得深入探讨,本文将从“新冠肺炎”这一术语的拼写与起源入手,分析其科学和社会含义,并反思疫情给全球带来的挑战与启示。

“新冠肺炎”这一术语的拼写和命名并非随意而定,而是经过国际科学界的严谨讨论,世界卫生组织(WHO)于2020年2月正式将疾病命名为“COVID-19”,CO”代表冠状(Corona),“VI”代表病毒(Virus),“D”代表疾病(Disease),“19”则指病毒首次被发现的年份2019年,中文名称“新型冠状病毒肺炎”则强调了其病毒类型(新型冠状病毒)和主要病症(肺炎),这一命名避免了地域歧视或污名化,体现了科学命名的客观性与包容性。

拼写这一术语时,许多人常混淆“新冠”中的“冠”字(读作“guān”,指冠状结构),误写为“新关”或“新官”,这不仅是一个拼写错误,更反映了公众对病毒认知的模糊,科学术语的准确拼写和传播,在公共卫生事件中尤为重要,因为它直接影响到信息的清晰度和应对措施的效率。

新冠肺炎的拼写和命名背后,隐藏着更深层的科学和社会含义,从科学角度看,新冠病毒(SARS-CoV-2)属于β属冠状病毒,其刺突蛋白形成的冠状结构是命名的来源,这一结构也是病毒能够高效入侵人类细胞的关键,科学界通过快速测序和共享病毒基因信息,为疫苗和药物的研发奠定了基础。

从社会角度看,“新冠肺炎”这一术语的拼写和传播,反映了全球信息时代的挑战,疫情初期,错误拼写和误导性信息(如“中国病毒”等歧视性称呼)在社交媒体上泛滥,加剧了恐慌和偏见,世界卫生组织不仅命名疾病,还发起了“信息疫情”(infodemic)应对行动,强调准确术语使用的重要性,拼写正确不仅是语言规范,更是对科学和全球团结的尊重。

新冠肺炎的爆发暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,医疗资源分配不均成为突出問題,发达国家凭借先进医疗技术较快控制疫情,而许多发展中国家因检测能力不足和疫苗短缺,陷入长期困境,术语的拼写和认知差异,也映射出全球卫生治理中的不平等,非洲部分地区因信息传播滞后,对“COVID-19”的拼写和含义了解不足,影响了防控措施的落实。

疫情加剧了社会经济分化,封锁措施导致全球经济衰退,中小企业遭受重创,贫困人口增加,远程工作和数字化转型加速,但也凸显了数字鸿沟,那些无法访问互联网或缺乏技术资源的群体,被进一步边缘化,在这一过程中,准确拼写和传播疫情信息,成为弥合差距的工具之一,WHO通过多语言指南,确保“新冠肺炎”等术语在不同文化中被正确理解。

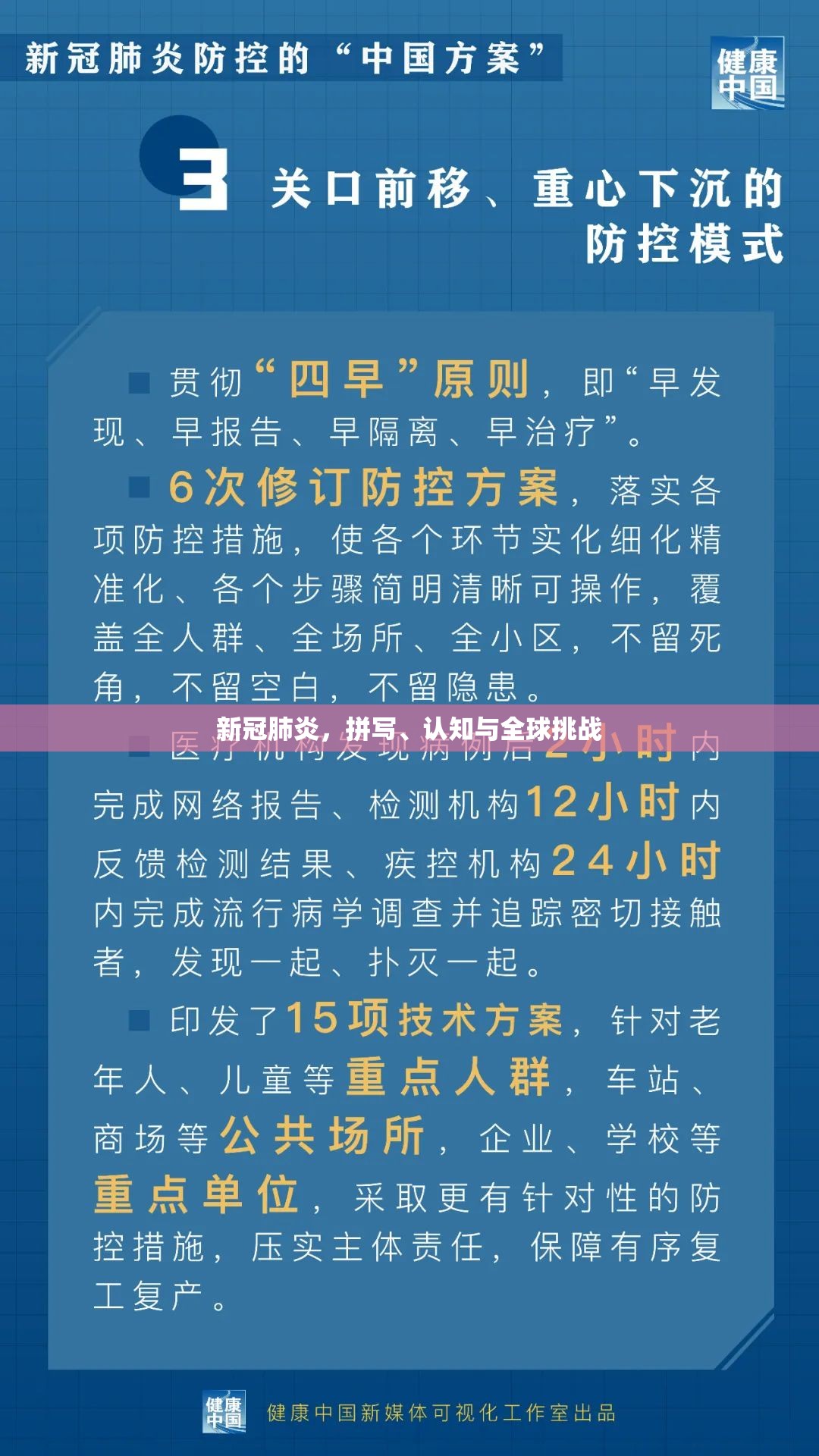

疫情促进了全球科学合作与反思,疫苗的快速开发得益于国际共享数据,但疫苗民族主义也显示了合作中的障碍,术语的统一拼写,如“COVID-19”成为全球通用语,象征着人类在危机中的共同身份,全球需加强公共卫生体系建设,提升应对类似危机的能力。

“新冠肺炎”的拼写,虽是一个简单的语言行为,却承载着科学、社会与全球化的多重意义,准确拼写不仅是对疾病的认知,更是对科学精神的尊重和对全球团结的呼唤,疫情教会我们,在危机中,信息清晰与合作包容至关重要,正如术语“COVID-19”所体现的客观性与包容性,人类唯有携手共进,才能应对未来的挑战。

通过纠正拼写错误、传播准确信息,我们不仅能避免误解,还能构建一个更具韧性的社会,新冠肺炎终将过去,但它留下的教训——从术语拼写到全球协作——将长久影响人类的发展方向。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~