新冠疫情席卷全球的三年间,不仅改变了人类的生活方式,也在语言层面留下了深刻的烙印。“新冠”一词的发音——在中文中读作“xīn guān”,在英文中为“COVID”(/ˈkoʊvɪd/)——已成为一个时代的符号,承载着集体记忆、文化适应与全球联结的复杂内涵,发音不仅是语言的表层现象,更折射出社会心理、科技传播和语言演变的动态过程。

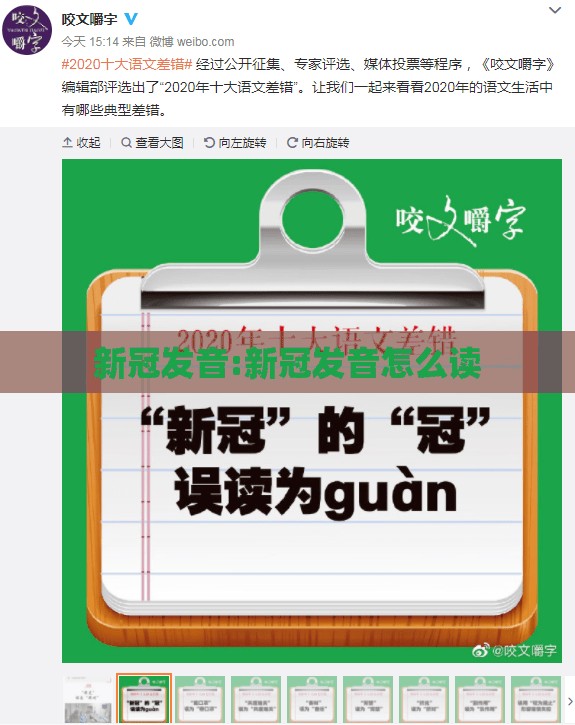

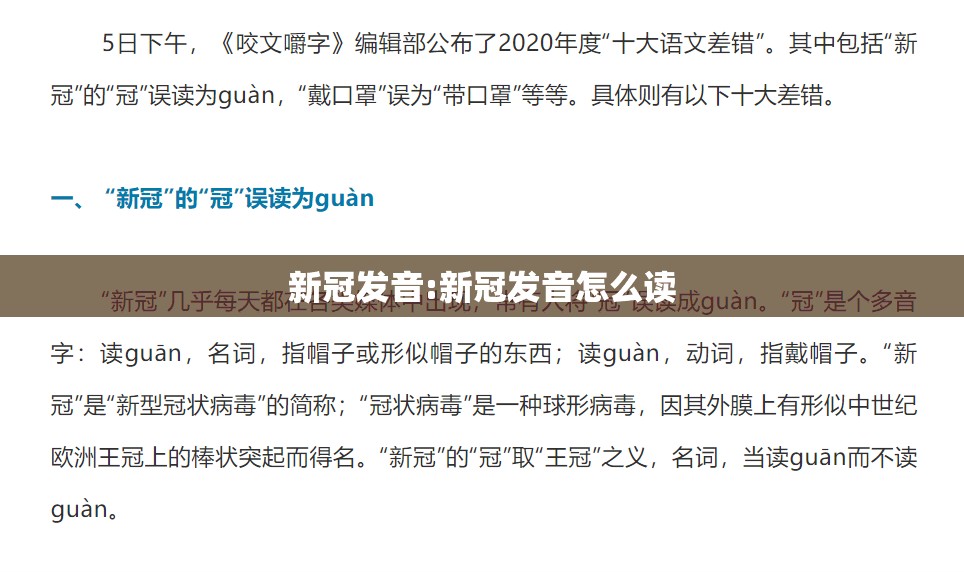

“新冠”一词的汉语拼音为“xīn guān”,直译为“新的冠状病毒”,这一发音在疫情初期迅速通过媒体和公共宣传普及,成为中文世界的通用术语,有趣的是,其英文缩写“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019)的发音则呈现更多变体:英国人可能强调首个音节/ˈkoʊvɪd/,而美国人可能更倾向于/koʊˈvɪd/,这种差异体现了语言的地域性,但全球化的信息传播又迫使人们快速接受一种“标准发音”,世界卫生组织(WHO)在命名时特意避免地域歧视,发音的统一性成为国际协作的象征——尽管口音不同,但人类面对病毒时的共同关注却是一致的。

疫情中,发音不仅是沟通工具,更是一种情感载体,中文“新冠”的发音在2020年初伴随封控措施、每日疫情通报和社交距离要求,深入人心,许多人至今听到“xīn guān”仍会联想到口罩、健康码和隔离生活,在英文中,“COVID”的发音则常与“pandemic”(大流行)、“lockdown”(封锁)等词汇连带出现,形成一种创伤性记忆的语言网络,心理学家指出,这类发音易触发焦虑情绪,但同时也成为集体疗愈的起点——人们通过重复和使用这些术语,逐渐消化灾难带来的冲击。

社交媒体和科技平台加速了“新冠”发音的全球化,TikTok、Twitter等平台上,标签#COVID19的发音示范视频广泛传播,甚至出现了方言变体(如意大利语中的“il COVID”),语音助手如Siri和Alexa也通过算法优化,确保能准确识别不同口音的“COVID”查询,这种技术干预无形中推动了发音的标准化,但也引发争议:某些群体(如非英语母语者)的发音可能被边缘化,印度部分地区将“COVID”读作/koːvɪd/,而AI系统往往更认可欧美发音,这反映了科技权力对语言多样性的影响。

疫情催生了新词汇,其发音也随之演变。“长新冠”(Long COVID)在中文中读作“cháng xīn guān”,英文中则发音为/lɒŋ ˈkoʊvɪd/,这些新术语的发音并非一成不变:民间简化(如中文口语中省略“炎”字,直接称“新冠”)、谐音梗(如“阳了”代替“感染”)等现象,体现了语言在危机中的适应力,甚至出现了发音相关的幽默,如英文中“COVID”与“coveted”(渴望的)的谐音双关,缓解了紧张氛围,这种创造力显示,发音不仅是语音现象,更是文化活力的体现。

随着疫情结束,“新冠”发音正逐渐从日常用语转为历史词汇,语言学家预测,未来人们提到“xīn guān”或“COVID”时,可能会像今天说“黑死病”一样,带有历史距离感,但其发音仍将保留在学术文献、新闻档案和公共记忆中,更重要的是,疫情提醒我们发音的社会功能:它既能分裂(如因口音差异导致的误解),也能团结(如全球科学家共用术语),如何通过发音促进包容性沟通,将成为语言教育的新课题。

新冠发音是疫情时代的声纹,记录着人类的恐惧、适应与 resilience(韧性),它超越了语言学范畴,成为跨文化研究、社会心理学和科技伦理的交汇点,当我们再次读出“xīn guān”或“COVID”时,不应忘记其背后的生命重量和历史教训,声音会消散,但发音所承载的记忆将继续塑造未来的语言图景。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~