新冠病毒(SARS-CoV-2)自2019年底爆发以来,迅速演变为全球性的大流行病,随着病毒不断变异和疫情反复,人们迫切希望找到一种“特效药”——即能够高效、安全地治疗COVID-19的药物,什么是真正的特效药?目前科学界取得了哪些进展?我们又面临哪些挑战?本文将深入探讨这些问题。

什么是“特效药”?

在医学上,“特效药”通常指针对特定疾病病因具有高度针对性、能显著改善病情或治愈疾病的药物,对于病毒感染,理想的特效药应具备以下特点:

- 针对病毒生命周期:如抑制病毒复制、进入细胞或组装。

- 快速起效:缩短病程、降低重症风险。

- 安全性高:副作用可控,适用于不同人群。

- 适应变异:对病毒变异株保持有效性。

新冠病毒的复杂性和快速变异使得开发完全符合这些条件的药物极具挑战性。

当前主流抗新冠病毒药物

全球已有多种药物被批准用于治疗COVID-19,但它们是否算得上“特效药”仍需客观评估。

抗病毒药物

- 瑞德西韦(Remdesivir):这是一种广谱抗病毒药物,通过抑制病毒RNA复制来发挥作用,多项研究显示,它可缩短住院患者的康复时间,尤其对早期和中度患者效果较好,其效果受限於静脉给药方式及对重症患者疗效不确定,因此未被普遍视为“特效药”。

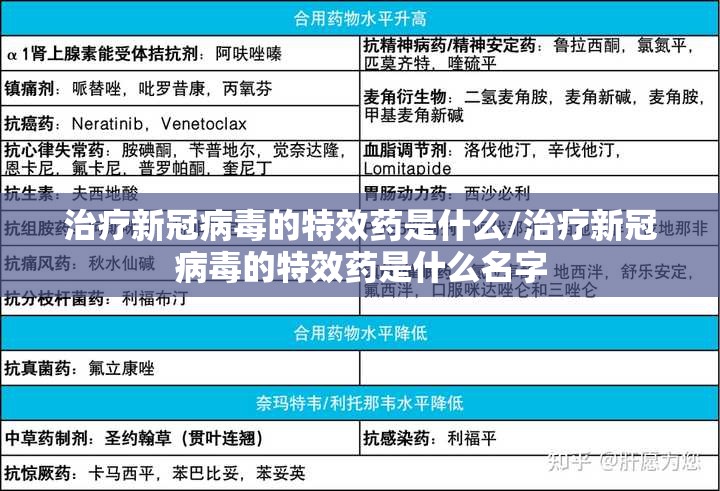

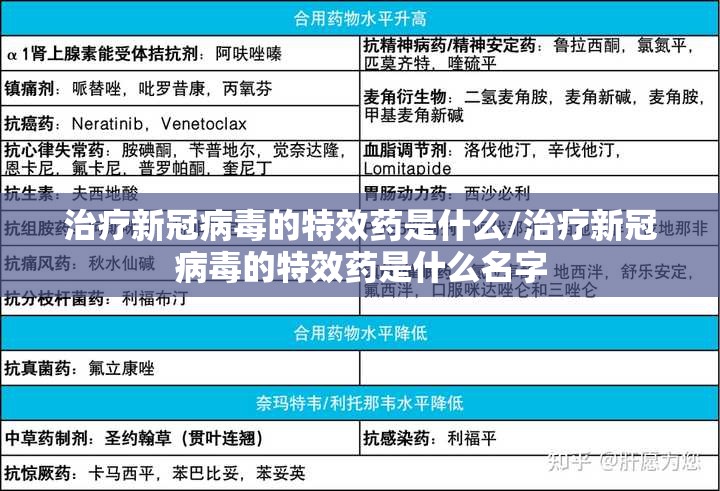

- 帕克斯洛维德(Paxlovid):由奈玛特韦和利托那韦组成的口服药物,能有效抑制病毒复制,临床试验表明,它可将高危患者的住院或死亡风险降低约89%,因其口服便利性和显著疗效,Paxlovid被视为目前最接近“特效药”的选项之一,但需注意,它可能与多种药物发生相互作用,且对奥密克戎变异株的效果略有下降。

- 莫努匹拉韦(Molnupiravir):另一种口服抗病毒药,通过诱导病毒突变来抑制复制,其降低住院风险的效果约30%,不如Paxlovid,但适用于无法使用Paxlovid的患者,由于潜在遗传毒性争议,它更多作为备选方案。

免疫调节剂

- 地塞米松(Dexamethasone):这是一种 corticosteroid(皮质类固醇),能抑制过度免疫反应(如细胞因子风暴),研究证实,它可降低重症患者的死亡率,但对轻症无效,甚至可能有害,它并非直接抗病毒,因此不属于“特效药”,而是重要的辅助治疗手段。

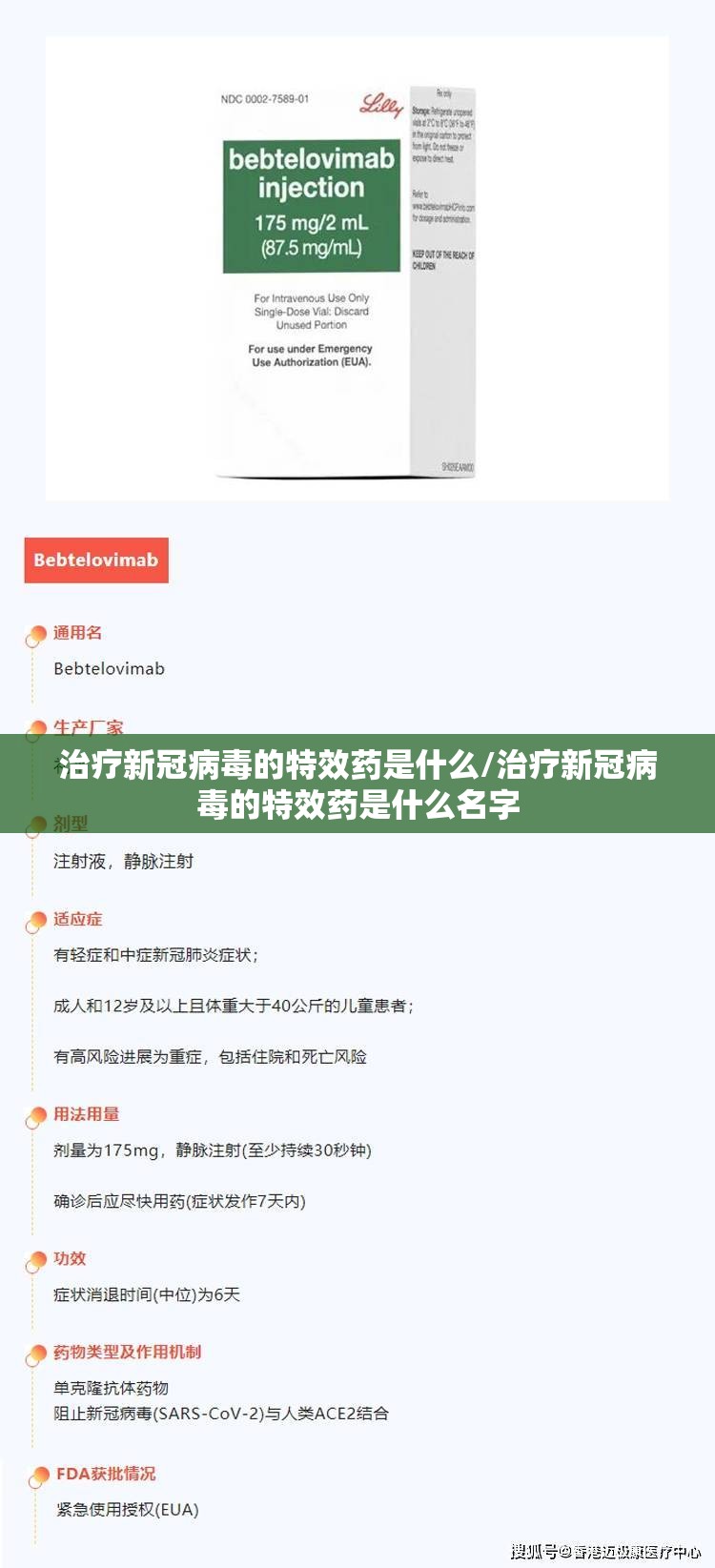

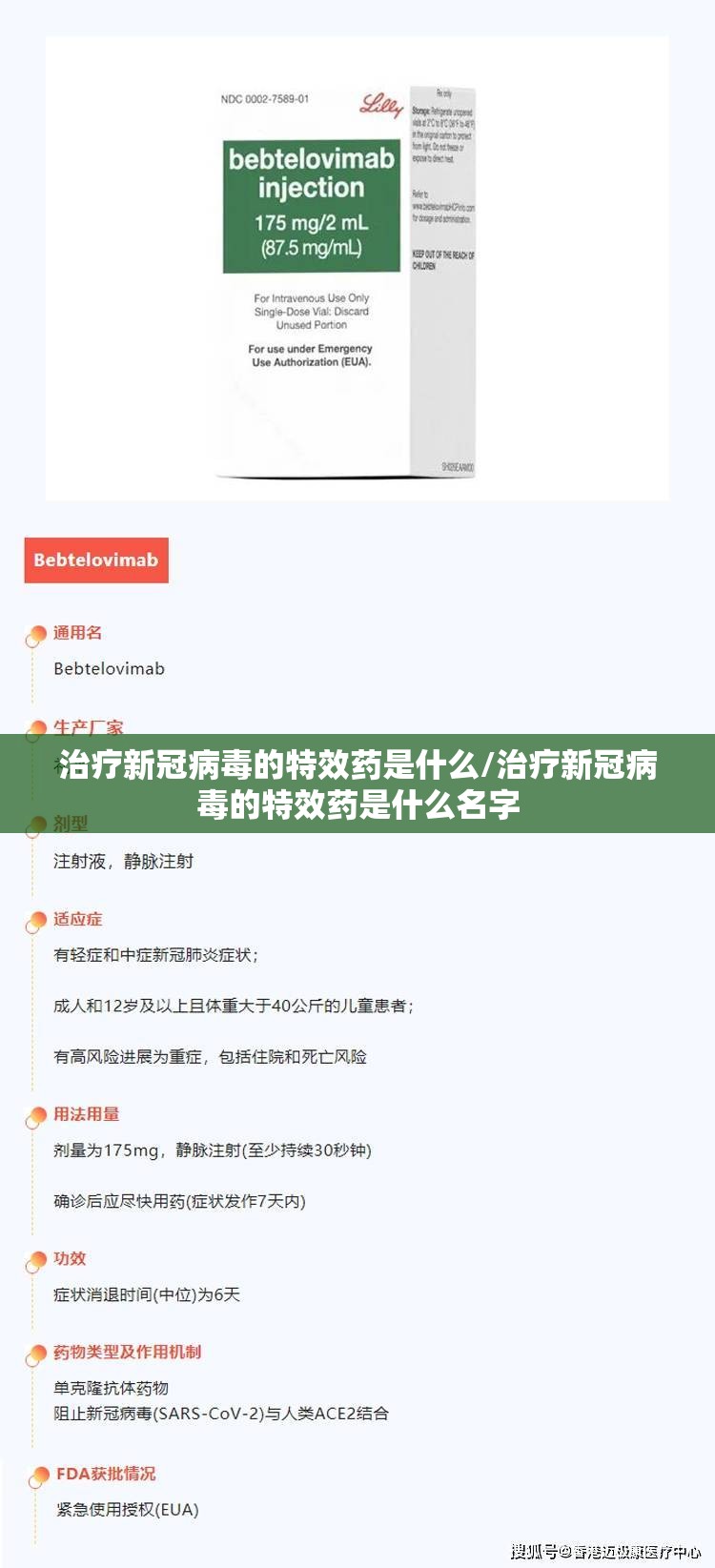

- 单克隆抗体:如巴姆拉尼维马(Bamlanivimab)和索特罗维马(Sotrovimab),这些抗体能中和病毒,减少重症风险,随着病毒变异(如奥密克戎),许多抗体药物效力下降,部分已被暂停使用,这凸显了抗体疗法对病毒变异的脆弱性。

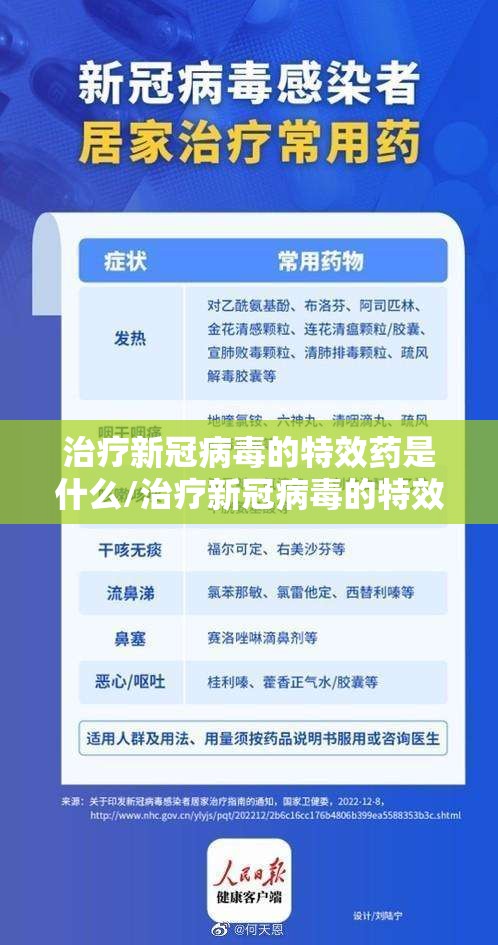

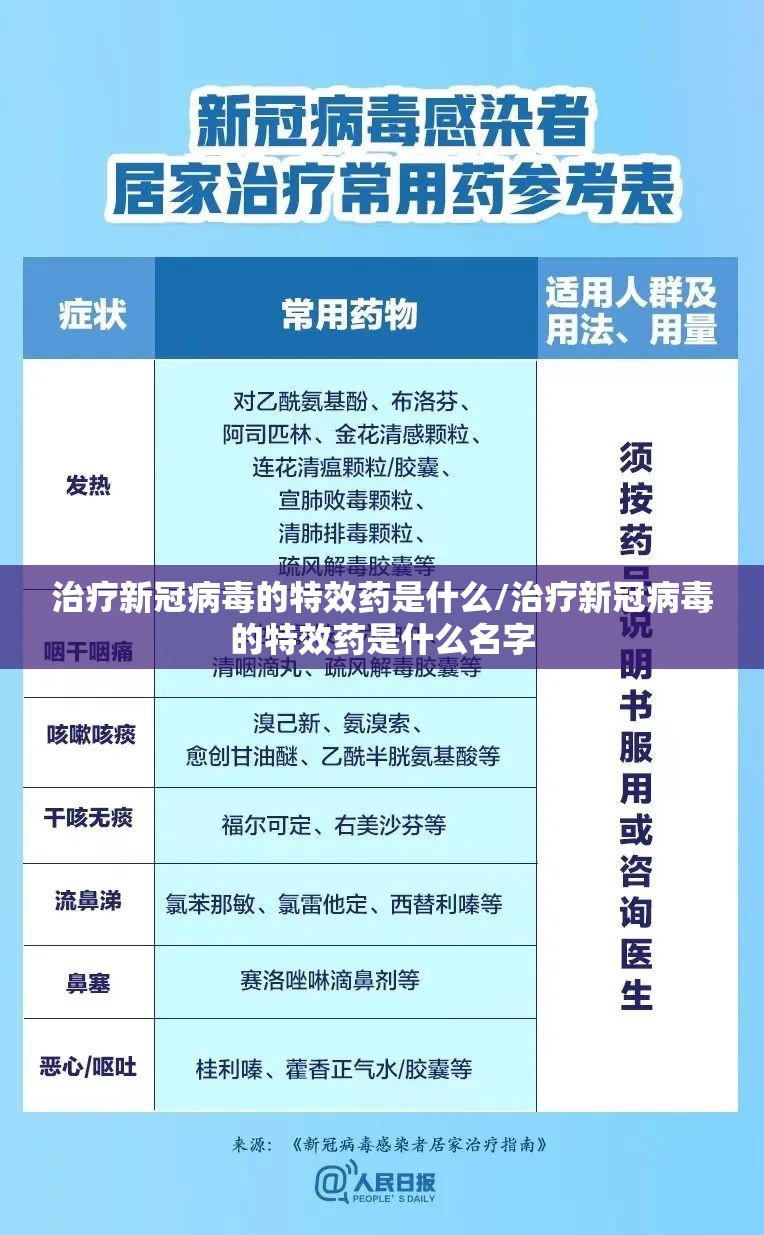

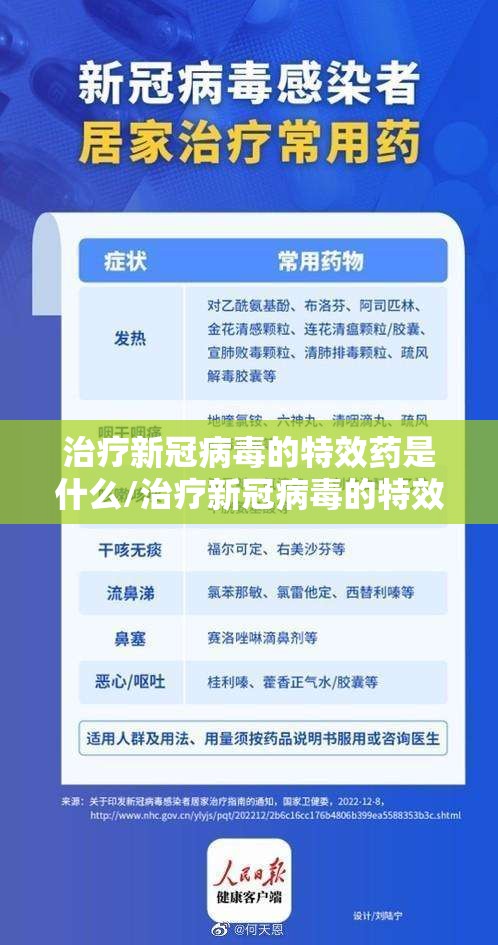

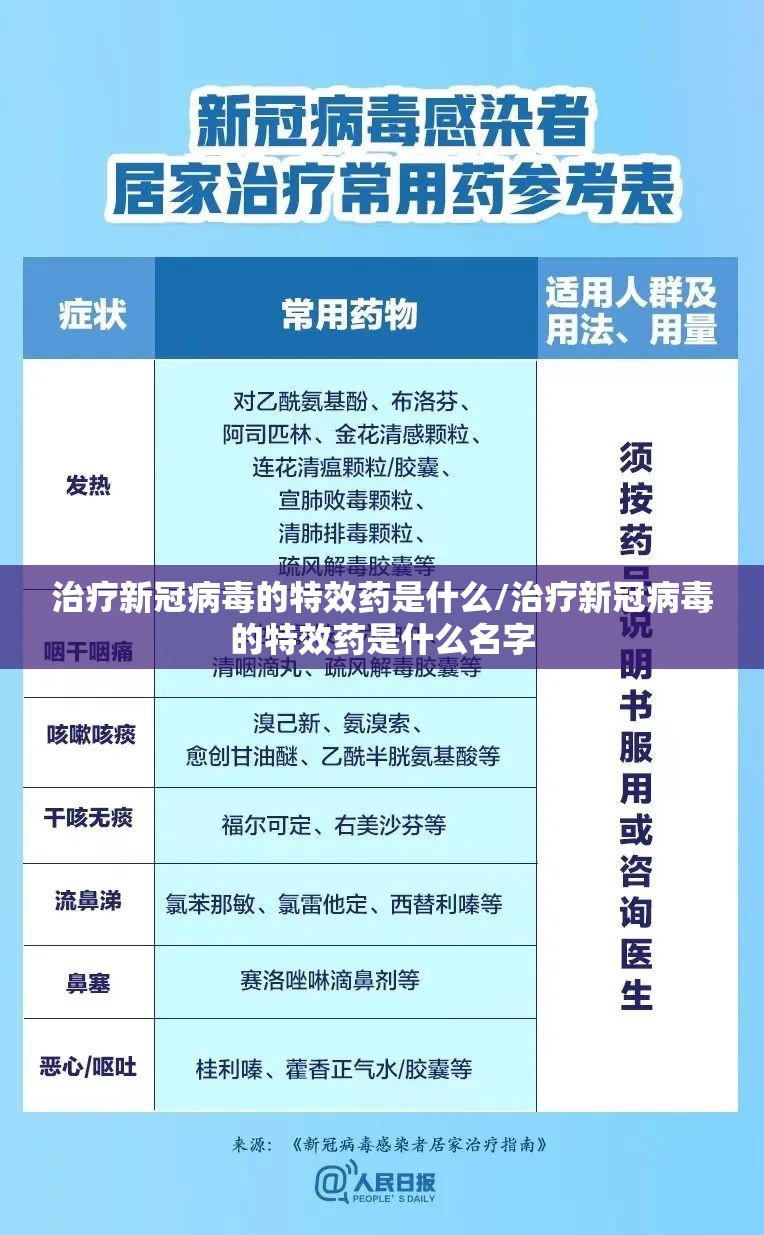

中药与辅助疗法

中国国家卫健委推荐的“三药三方”(如连花清瘟胶囊、金花清感颗粒等)显示了一定的临床效果,但主要作为症状缓解和辅助治疗,尚未被国际广泛认证为特效药,维生素D、锌等补充剂可能支持免疫系统,但缺乏直接抗病毒证据。

为什么还没有真正的“特效药”?

- 病毒快速变异:新冠病毒的刺突蛋白等关键靶点频繁突变,导致药物和疫苗效果打折扣,Paxlovid对奥密克戎亚型的有效性有所降低。

- 临床试验复杂性:药物研发需经历严格的三期临床试验,而疫情中患者群体异质性大(如年龄、基础病),使得结果难以统一。

- 时间窗口限制:抗病毒药需在感染早期使用才有效,但许多患者确诊时已错过最佳治疗期。

- 成本与可及性:Paxlovid等药物价格高昂,且在全球范围内分配不均,发展中国家获取困难。

多管齐下的策略

完全依赖单一“特效药”可能不现实,未来更可行的策略是:

- 联合疗法:如同HIV治疗一样,采用多种药物组合(如抗病毒药+免疫调节剂)以提升疗效并减少耐药性。

- 广谱抗病毒研发:科学家正探索针对冠状病毒保守靶点的药物,以应对未来变异。

- 预防优先:疫苗仍是控制疫情的基石,药物应作为补充手段。

- 个性化治疗:根据患者基因背景、病情阶段定制方案,提高治疗精度。

截至目前,帕克斯洛维德(Paxlovid)等药物在抗新冠病毒中表现出色,但距理想中的“特效药”仍有距离,科学界仍在不断探索,而公众应保持理性:遵循防疫指南、接种疫苗、及时就医仍是应对疫情的核心,或许,真正的“特效药”不是某种单一药物,而是科学、医疗系统与社会协作的综合体现。

暂时没有评论,来抢沙发吧~