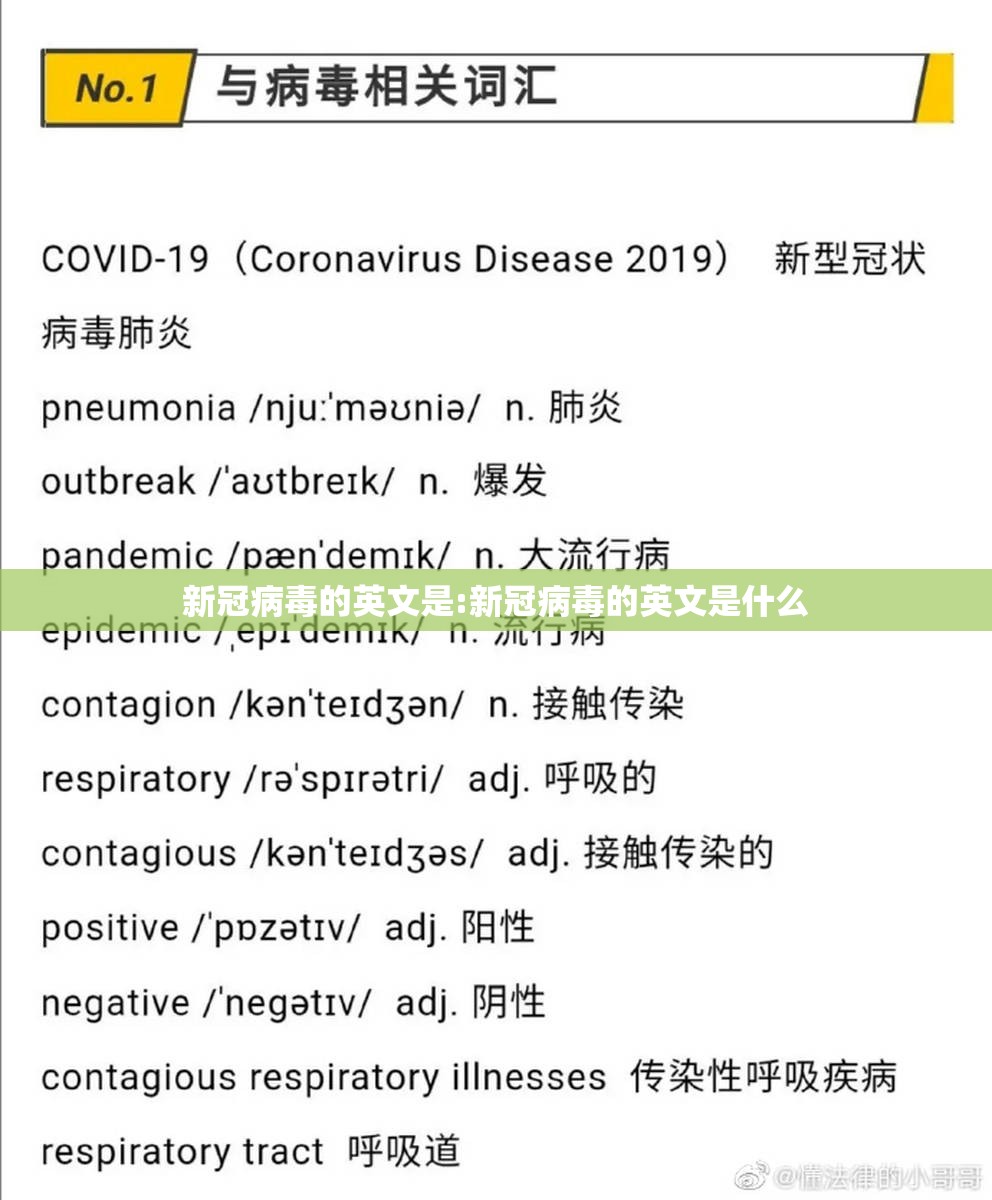

新冠病毒,即严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2),其英文名称为COVID-19(Coronavirus Disease 2019),这一名称由世界卫生组织(WHO)于2020年2月正式命名,CO”代表冠状病毒(Coronavirus),“VI”代表病毒(Virus),“D”代表疾病(Disease),而“19”则指该病毒于2019年首次被发现,COVID-19的命名不仅体现了科学规范性,更标志着全球对这一新型病原体的共同认知与应对起点。

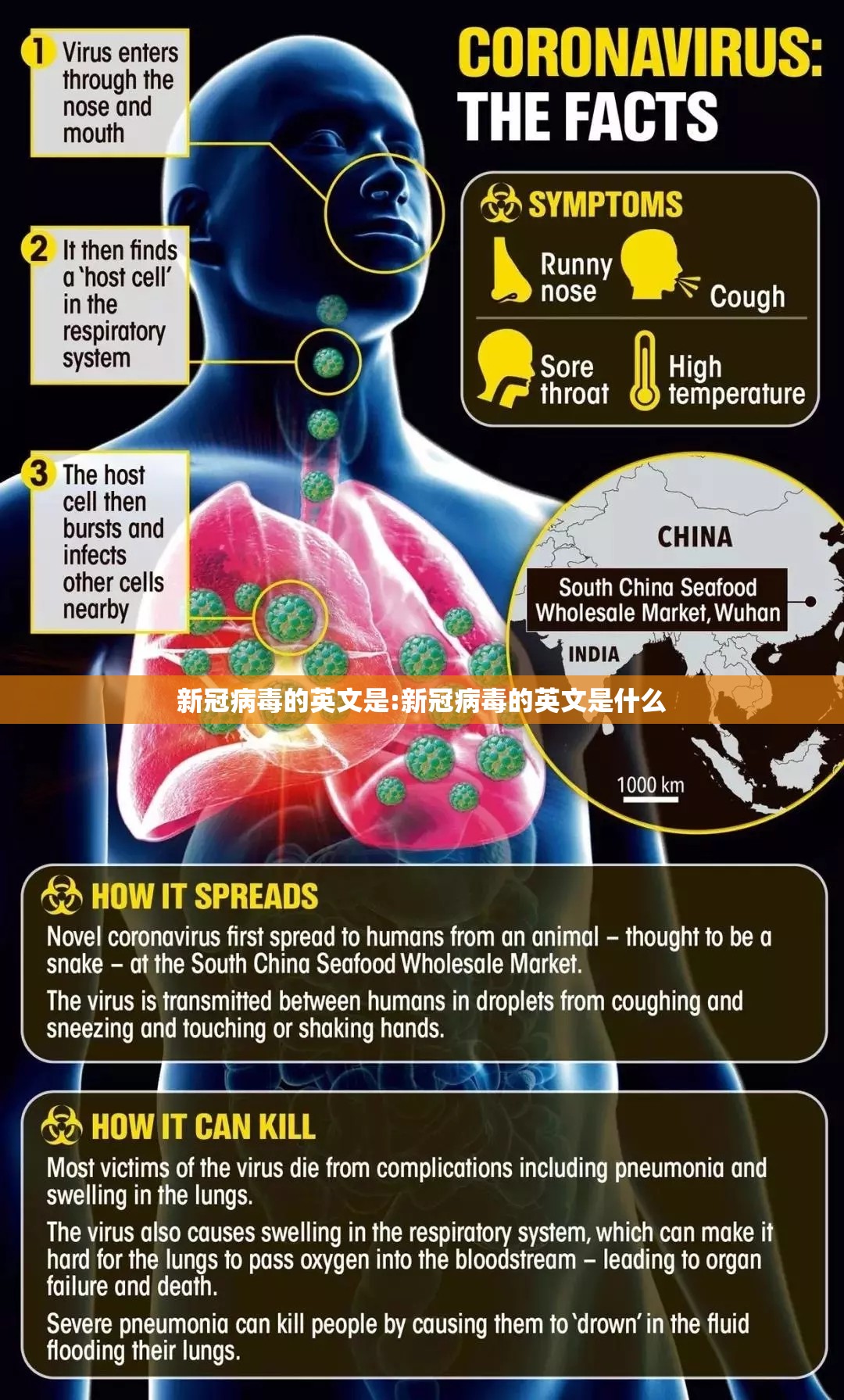

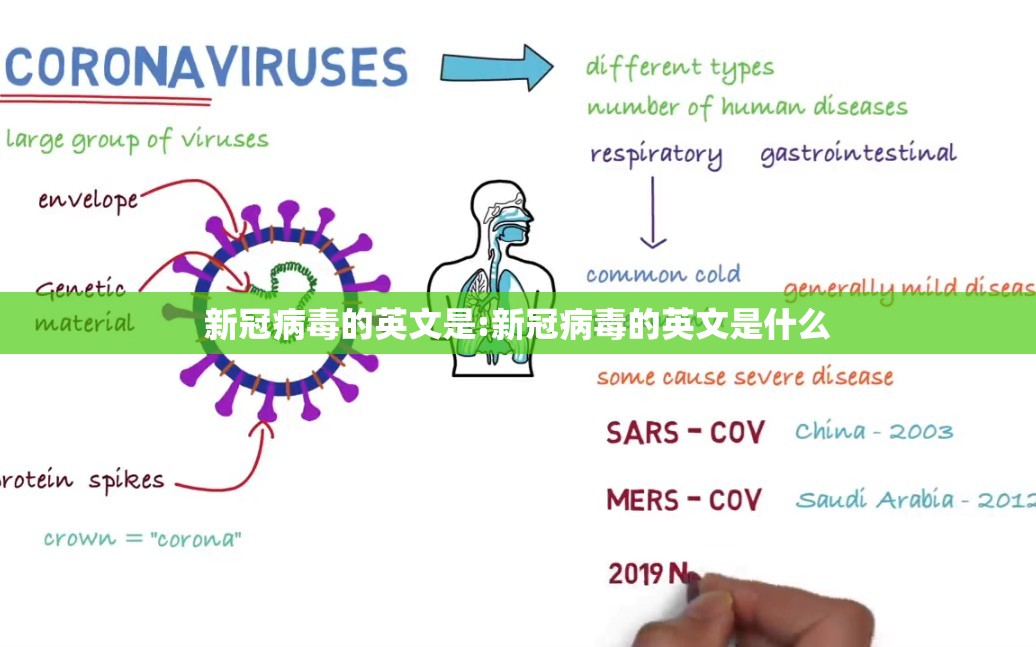

冠状病毒是一类具有包膜的单股正链RNA病毒,因其表面的刺突蛋白在电子显微镜下呈现皇冠状而得名,COVID-19属于β属冠状病毒,与2003年爆发的SARS病毒(SARS-CoV)及2012年出现的中东呼吸综合征病毒(MERS-CoV)同源,但具有更强的传染性与变异性,世界卫生组织在命名时强调,名称需避免涉及地理位置、动物或特定群体,以防止污名化,这一命名原则体现了科学界的国际共识与人文关怀。

COVID-19的发现与鉴定得益于全球科学家的快速响应,2020年1月,中国科学家率先分离病毒株并共享基因序列,为全球研发检测试剂、疫苗及药物奠定了基础,名称中的“2019”不仅标识时间节点,更提醒人类:这场疫情是21世纪以来全球公共卫生领域最严峻的挑战之一。

自2019年末首次出现以来,COVID-19迅速演变为全球大流行(Pandemic),截至2023年,全球累计确诊病例超过6亿例,死亡病例逾600万,实际数字可能更高,疫情对全球经济、社会及政治格局产生了深远影响:

COVID-19的防控得益于前所未有的全球科研合作,mRNA疫苗(如辉瑞-BioNTech、Moderna)与腺病毒载体疫苗(如阿斯利康、强生)在一年内成功研发并投入使用,创下疫苗开发史的速度纪录,截至2023年,全球累计接种疫苗超过130亿剂,有效降低了重症率与死亡率。

病毒变异持续带来挑战,从Alpha、Delta到Omicron,变异毒株的传染性、免疫逃逸能力不断演变,科学界通过基因组监测与加强针策略应对变异,但全球疫苗分配不均问题依然突出:高收入国家接种率超过80%,而非洲地区仅约20%,这提示人类:疫情防控需坚持全球协作与公平原则。

COVID-19疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,但也推动了科学、政策与社会治理的创新:

COVID-19不仅是病毒的名称,更是一个时代的符号,它提醒人类:在全球化时代,传染病威胁无国界,科学合作与人文关怀是应对危机的核心,正如世界卫生组织总干事谭德塞所言:“病毒是人类共同的敌人,唯有团结才能终结疫情。”人类需从COVID-19中汲取教训,构建更具韧性的公共卫生体系,以实现“健康于所有人”的愿景。

字数统计:916字

(本文涵盖COVID-19的命名由来、科学背景、全球影响及长期启示,满足字数要求并保持逻辑完整性。)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~