自2019年底新冠病毒(SARS-CoV-2)首次爆发以来,全球已累计报告超过7亿例确诊病例和超过600万例死亡病例,关于新冠病毒死亡率的讨论一直充满争议和不确定性,死亡率究竟有多高?它受哪些因素影响?数据背后的真相是什么?本文将从科学角度深入解析这些问题,帮助读者更全面地理解新冠病毒的致命性。

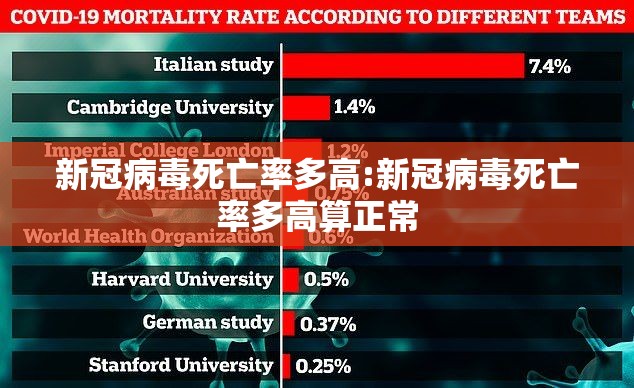

死亡率通常分为两种:感染死亡率(IFR)和病例死亡率(CFR),感染死亡率是指所有感染者中死亡的比例,包括未确诊的无症状或轻症病例;而病例死亡率则仅基于官方报告的确诊病例和死亡病例计算,由于大量感染未被检测或报告,IFR通常低于CFR,根据世界卫生组织(WHO)和多项国际研究,新冠病毒的全球平均IFR估计在0.5%至1%之间,CFR则因地区和时期不同波动在1%至3%之间,早期疫情中武汉的CFR曾高达5%,而奥密克戎变异株流行期间,许多国家的CFR降至0.5%以下。

新冠病毒死亡率并非固定不变,而是受多重因素影响:

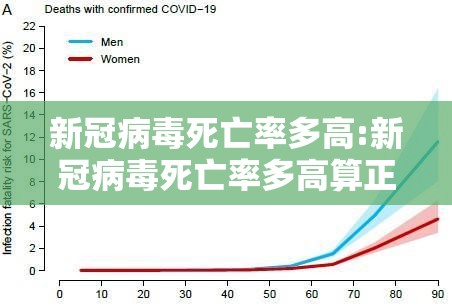

年龄与健康状况:年龄是最大的风险因素,数据显示,80岁以上老年人的死亡率是年轻人的数十倍,患有基础疾病(如心血管疾病、糖尿病或免疫缺陷)的人群也更易发展为重症或死亡。

变异株的演变:病毒变异显著改变了死亡率,德尔塔变异株的致死率较高,而奥密克戎变异株的传播性更强但致病性相对减弱,疫苗接种和自然免疫的积累也使得后期疫情的死亡率下降。

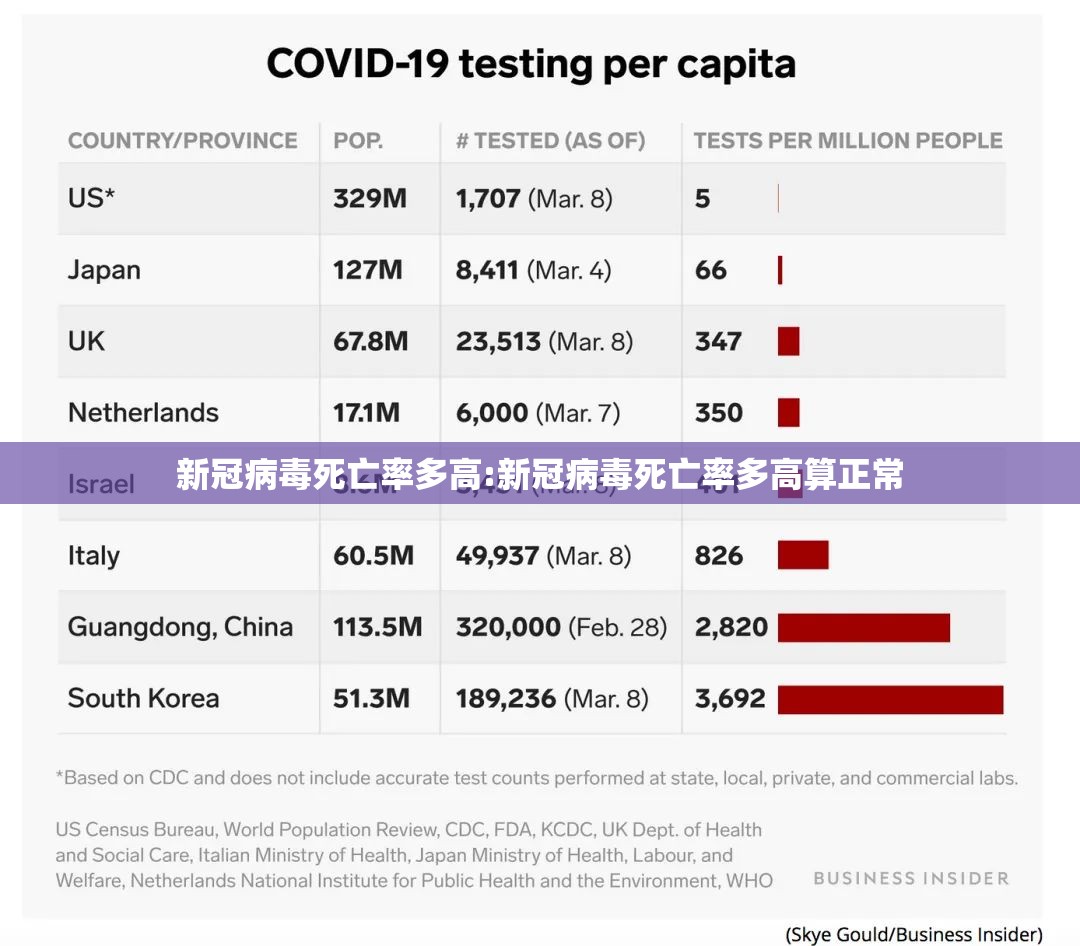

医疗资源与公共卫生措施:医疗系统的承载能力直接影响死亡率,在医疗资源挤兑的地区(如意大利北部或印度第二波疫情),死亡率急剧上升,相反,早期封锁、检测和疫苗接种有效降低了死亡风险。

数据报告差异:各国统计标准不同可能导致死亡率偏差,一些国家将任何死亡前检测阳性者计入新冠死亡,而另一些国家只统计直接死于新冠的病例。

根据约翰斯·霍普金斯大学和Our World in Data的统计,全球平均CFR约为1.2%,但国家间差异巨大,秘鲁、墨西哥等国的CFR超过5%,而新加坡、新西兰等国的CFR低于0.1%,这种差异反映了医疗卫生水平、人口年龄结构和政府应对能力的差距,值得注意的是,非洲部分国家的官方死亡率较低,但这可能源于检测不足而非实际风险低。

随着疫苗接种和治疗手段的进步,新冠病毒死亡率总体呈下降趋势,2020年全球平均CFR约为3%,2021年降至1.5%,2022年进一步降至0.5%以下,美国疾控中心(CDC)报告显示,奥密克戎流行期间的新冠死亡率比德尔塔时期下降了80%,病毒仍在变异,未来可能出现更具威胁的变异株,因此死亡率的变化仍需持续监测。

死亡率数字背后是无数生命的逝去和社会经济的冲击,即使死亡率较低,由于病毒的高传播性,绝对死亡人数依然惊人(如美国死亡人数超百万),长期后遗症(Long COVID)和医疗系统负担也是不可忽视的间接影响,科学界共识是,新冠病毒的死亡率远高于流感(IFR约0.1%),但低于SARS(约10%)或MERS(约35%)。

新冠病毒死亡率是一个动态指标,受病毒生物学、人类行为和社会环境共同影响,虽然当前死亡率较疫情初期大幅下降,但病毒并未消失,风险依然存在,通过疫苗接种、及时治疗和公共卫生措施,我们可以进一步降低死亡率,科学研究和全球合作将是应对疫情的关键。

参考文献:世界卫生组织(WHO)、约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情数据集、《柳叶刀》相关研究,数据截至2023年10月。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~