新冠病毒(COVID-19)自2019年底爆发以来,已成为全球关注的焦点。“死亡比例”这一指标不仅牵动着公众的神经,也是科学家和政策制定者评估疫情严重程度的关键依据,新冠病毒的死亡比例究竟是多少?这一问题看似简单,背后却涉及复杂的数据统计方法、定义差异以及全球范围内的不确定性,本文将从科学角度解析新冠病毒死亡比例的计算方式、影响因素,并探讨其背后的深层意义。

死亡比例通常指感染新冠病毒后死亡的人数占所有感染人数的百分比,实际计算中存在两种常见指标:感染死亡率(IFR,Infection Fatality Rate) 和病例死亡率(CFR,Case Fatality Rate)。

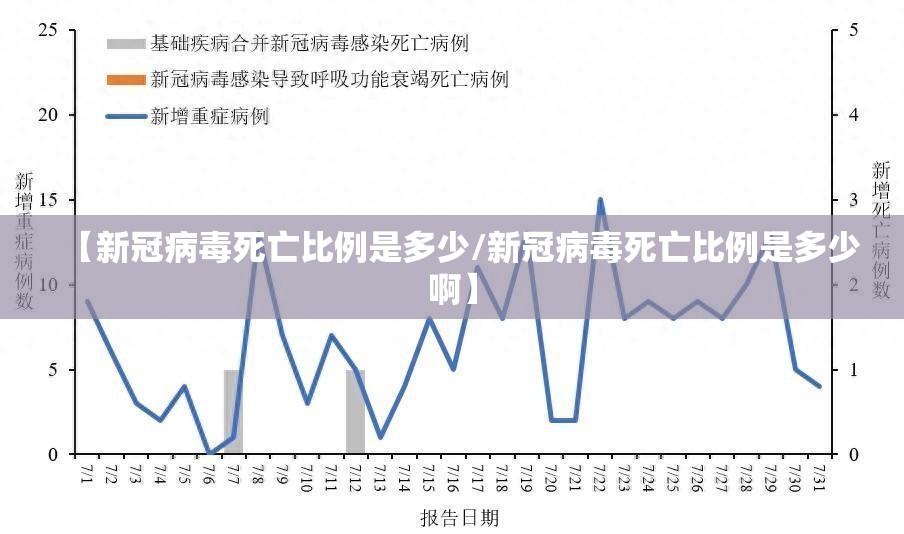

由于全球存在大量未检测到的感染案例,IFR通常低于CFR,根据世界卫生组织(WHO)和多项研究综合估计,新冠病毒的CFR全球平均值约为1-2%,而IFR则可能低至5-1%,WHO在2023年发布的报告指出,全球CFR约为1.1%,但不同国家、地区和时期的数据差异显著。

死亡比例并非固定不变,而是受多种因素影响:

尽管全球已报告超过700万死亡病例(WHO统计),但实际死亡人数可能更高,原因包括:

新冠病毒死亡比例不仅是一个数字,更折射出全球公共卫生体系的脆弱性与韧性,以下几点值得深思:

新冠病毒的死亡比例并非单一答案,而是一个动态变化的指标,大多数研究认为其IFR在0.5%-1%之间,但这一数据仍需结合具体背景解读,更重要的是,死亡比例提醒我们:在抗击疫情的过程中,科学决策、全球协作与人文关怀缺一不可,人类需从数据中汲取教训,构建更具韧性的公共卫生网络,以应对未知的挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~