新冠病毒(COVID-19)自2019年底爆发以来,已成为全球关注的焦点,死亡概率是衡量疫情严重性的核心指标之一,也是公众最关心的问题,本文将从科学数据、影响因素和未来挑战三个方面,深入探讨新冠病毒的死亡概率,并试图还原其背后的真相。

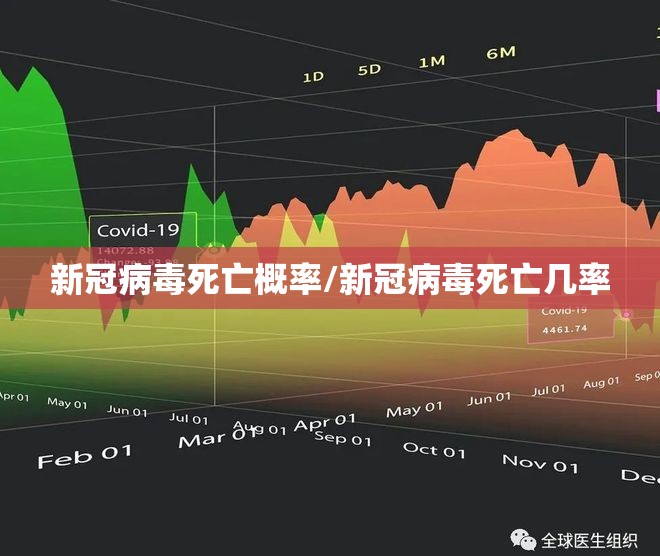

新冠病毒死亡概率通常用两个指标来衡量:感染死亡率(IFR,Infection Fatality Rate) 和病例死亡率(CFR,Case Fatality Rate),CFR指确诊患者中的死亡比例,而IFR则包括所有感染者(含无症状和未确诊者),由于病毒传播的隐蔽性,IFR通常低于CFR,根据世界卫生组织(WHO)和多项研究,新冠病毒的全球平均IFR约为0.5%-1%,CFR则因地区和时期差异较大,在0.5%至5%之间波动。

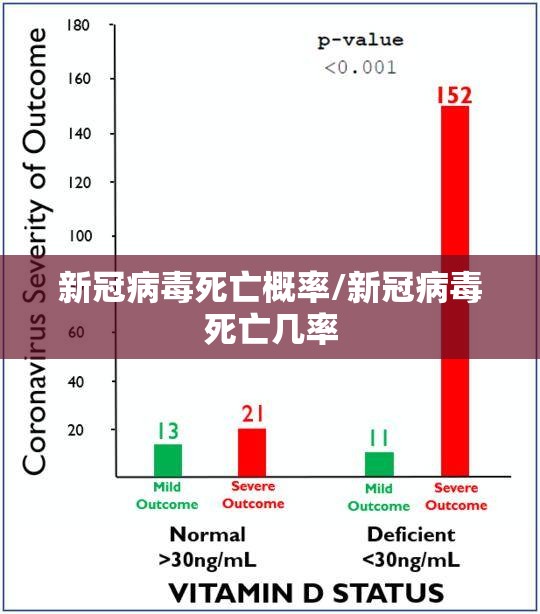

死亡概率并非固定不变,而是受多种因素影响:

年龄与健康状况

年龄是最大的风险因素,数据显示,80岁以上老年人的死亡概率可达10%以上,而儿童和青少年则低于0.1%,基础疾病(如心血管疾病、糖尿病、免疫缺陷等)也会显著增加风险。

医疗资源与应对能力

医疗系统的负荷能力直接影响死亡概率,在疫情高峰期间,医疗资源挤兑可能导致死亡率骤升,2020年初的意大利和2021年的印度,都因医疗系统崩溃而出现死亡概率短期飙升。

病毒变异与疫苗

病毒变异(如Delta和Omicron株)改变了死亡概率,Omicron的传播力更强,但致病性相对减弱,其死亡概率较Delta下降约50%-70%,疫苗的普及则大幅降低了重症和死亡风险,接种三剂疫苗后,死亡概率可降低至0.1%以下。

社会与经济因素

收入水平、公共卫生政策和信息透明度也间接影响死亡概率,发达国家因检测能力强、医疗水平高,CFR可能较低;而贫困地区因检测不足和医疗短缺,实际IFR可能被低估。

不同国家和地区的死亡概率存在显著差异,新加坡的CFR始终低于0.1%,而秘鲁的CFR一度超过9%,这种差异不仅源于医疗水平,还与统计方式有关(例如是否将“死于新冠”和“伴随新冠死亡”区分开),无症状感染者的遗漏可能导致IFR被低估,而过度依赖PCR检测也可能使CFR被高估。

科学防控的重要性

死亡概率的数据提醒我们,防控措施需科学精准,重点保护高危人群(如老年人和慢性病患者)、提升疫苗接种率、避免医疗挤兑,是降低死亡概率的关键。

长期影响与“长新冠”

即使死亡概率较低,新冠病毒的长期影响(如“长新冠”)仍不可忽视,疲劳、呼吸困难和认知障碍等后遗症可能持续数月甚至更久,这对公共卫生系统提出了新挑战。

全球协作与数据透明

疫情暴露了全球卫生治理的脆弱性,只有通过数据共享、疫苗公平分配和联合研究,才能更准确地评估死亡概率并制定有效策略。

新冠病毒的死亡概率是一个动态变化的指标,它既是科学问题,也折射出社会、经济和政治的复杂性,面对未来可能的新变种或疫情,我们需以数据为基础,以全球协作为路径,既避免过度恐慌,也不掉以轻心,唯有如此,人类才能在挑战中守护生命与健康。

参考资料:世界卫生组织报告、《柳叶刀》研究、约翰斯·霍普金斯大学疫情数据。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~