自2019年底新冠疫情爆发以来,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)已感染全球数亿人,并持续变异,了解新冠发病后的症状,不仅有助于早期识别和隔离,还能帮助患者及时就医、减少重症风险,本文将详细解析新冠发病后的常见症状、变异株差异、重症预警信号以及长期影响(Long COVID),并提供科学应对建议。

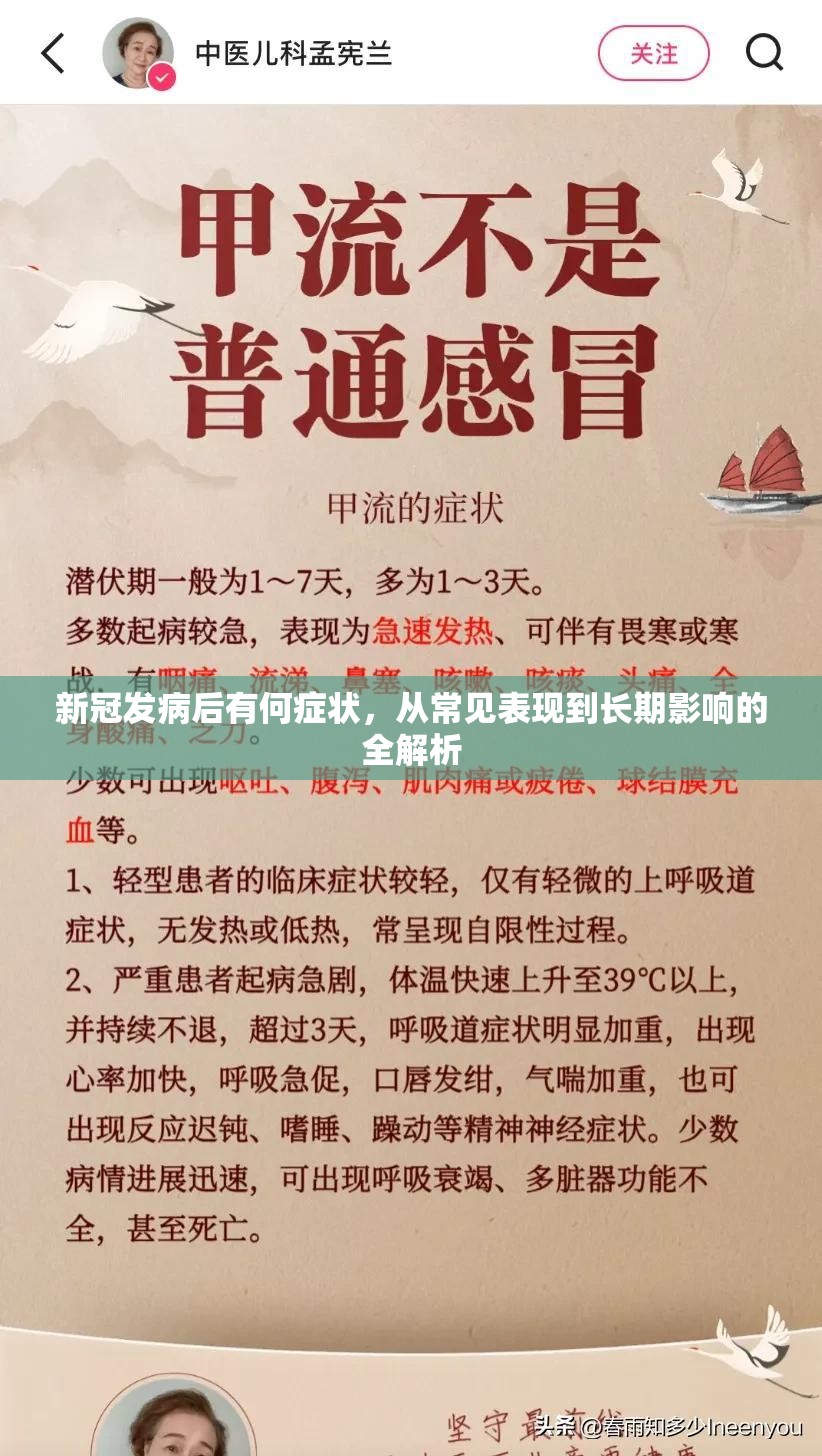

新冠症状多样,但根据世界卫生组织(WHO)和各国疾控中心的数据,大多数患者(约80%)表现为轻至中度症状,主要影响上呼吸道,常见症状包括:

这些症状通常在感染后2-14天(平均5-6天)出现,持续1-2周,轻症患者可通过休息、补水和对症治疗(如退烧药)缓解。

随着病毒变异,主导毒株的症状特征也有所不同:

这表明症状并非一成不变,需关注当地流行毒株的特点,2023年主流毒株XBB.1.5更常引起腹泻等胃肠道症状。

约15%-20%的患者可能发展为重症,尤其高风险人群(老年人、基础病患者、未接种疫苗者),以下症状出现时,应立即就医:

重症多发生在发病后第二周,需通过血氧仪监测、CT扫描等及时干预,早期使用抗病毒药物(如Paxlovid)可降低重症风险。

约10%-30%的康复者可能经历“长期新冠”(Long COVID),症状持续数周至数月,甚至更长,常见表现包括:

Long COVID机制尚不明确,可能与免疫反应过度、器官损伤或病毒残留有关,康复者需多学科管理,如呼吸科、神经科和心理支持。

新冠症状多样且动态变化,从轻症到长期影响,需个体化应对,通过科学认知和及时行动,我们不仅能减少疫情传播,还能更好地保护自身健康,随着医学研究深入,人类对新冠的理解将不断完善,但警惕与预防始终是关键。

字数统计:约860字

(本文参考WHO、CDC及《柳叶刀》等权威机构最新指南,信息截至2023年10月。)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~