自2019年底新冠疫情暴发以来,新冠病毒(SARS-CoV-2)不断变异,从原始毒株到Delta,再到如今的Omicron及其亚型(如XBB、BA.5等),病毒的传播性、致病性和临床症状均发生了显著变化,随着全球疫苗接种率的提高和群体免疫的形成,新冠病毒的致病力总体减弱,但其症状表现仍因个体差异、年龄、免疫状态等因素而多样化,本文将基于最新研究和临床数据,详细解析当前新冠病毒的常见症状、变异特点及应对建议。

世界卫生组织(WHO)和各国疾控中心的数据显示,Omicron变异株及其亚型已成为全球主流毒株,与早期毒株相比,Omicron更倾向于感染上呼吸道(如喉咙、气管),而非肺部,因此重症率有所下降,但传染性更强,常见症状包括:

上呼吸道症状:

全身性症状:

其他症状:

值得注意的是,无症状感染者的比例较高(约30%–40%),这使得病毒隐匿传播的风险增加。

新冠病毒的症状表现因年龄、疫苗接种状态和基础疾病而异:

病毒变异是症状变化的主因,Omicron变异株的刺突蛋白突变较多,更易与上呼吸道细胞结合,而肺细胞亲和力降低,疫苗接种和既往感染建立的免疫屏障也改变了病毒与人体的互动方式——免疫系统能更快响应,限制病毒深入肺部,从而减少重症。

但需警惕的是,病毒仍在变异,XBB等新亚型可能引发更明显的胃肠道症状,而BF.7则与更高比例的疲劳感相关,科学家正持续监测变异株的潜在影响。

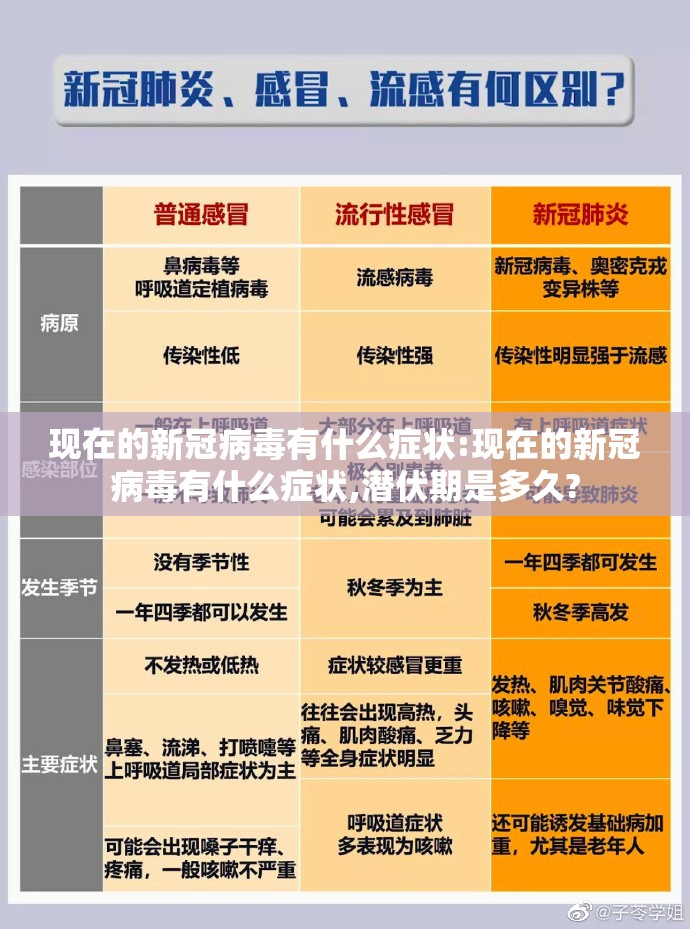

由于症状重叠,自我判断可能困难,以下特征可作参考:

新冠病毒的症状已逐渐“流感化”,但不可因此掉以轻心,尤其是变异株的不可预测性和长期后遗症(如“长新冠”)的风险仍需重视,科学防护、及时监测和理性应对,是我们与病毒共存的必要策略,随着病毒演变和医学进步,人类对新冠的认知将进一步深化,但保持警惕和适应变化始终是应对疫情的核心。

参考资料:世界卫生组织(WHO)《新冠每周流行病学更新》、中国疾控中心《新冠病毒感染诊疗方案》、美国CDC《Omicron变异株症状报告》。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~