在新冠疫情全球蔓延的背景下,“新冠”一词已成为日常高频词汇,围绕其读音——“新冠”究竟读作“xīn guān”还是“xīn guàn”——公众、媒体甚至专业人士之间曾出现分歧,本文将从语音规范、语言演变、社会影响等角度,深入探讨这一看似简单却富含文化意义的问题。

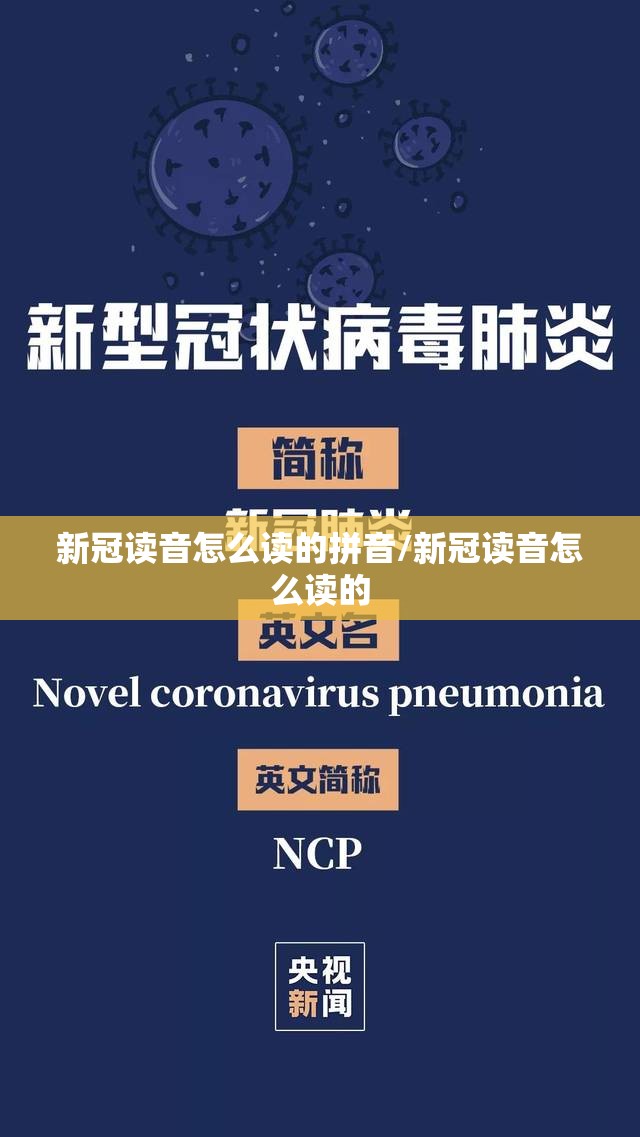

“冠”是一个多音字,在现代汉语中有两个常见读音:guān(平声)和guàn(去声),读作guān时,多为名词,指帽子或冠状物(如“皇冠”“鸡冠”);读作guàn时,多为动词,表示“位居第一”或“加上帽子”(如“冠军”“冠名”)。“新冠”中的“冠”源自“冠状病毒”(Coronavirus),因其病毒颗粒表面的突起形似王冠,故采用“冠”的比喻义,从语义角度,此处应为名词性用法,读作guān更符合逻辑。

历史上,“冠”的字音演变也反映了汉语词汇的双重性,古代汉语中,“冠”既可作名词(《说文解字》:“冠,弁冕之总名也”),也可作动词(《论语》:“冠者五六人”),但现代汉语的语音规范已明确区分其用法,1985年发布的《普通话异读词审音表》规定,“冠”在表示“帽子”或“形状像帽子的东西”时统读为guān(如“冠状动脉”),而“冠军”等则读guàn。“冠状病毒”作为科学术语,其读音应遵循规范,读作guān。

尽管规范清晰,但“新冠”被误读为“xīn guàn”的现象仍十分普遍,其原因可归结为以下几点:

语言是活的系统,读音标准虽由权威机构制定,但公众使用习惯也会反推规范调整。“曝光”的“曝”原读pù,但因媒体广泛误读bào,普通话异读词审音表(修订稿)》2016年认可了bào音,但对于“新冠”,国家语委、教育部等机构多次强调应读xīn guān,以维护科学术语的准确性。

社会层面,这一读音讨论折射出公众对语言规范的关注度提升,疫情间,网络平台出现“读音科普”热潮,网民自发纠正误读,体现了语言意识的自发维护,这种“全民审音”现象,既是文化素养的进步,也是社会凝聚力的体现。

“新冠”读音的争议超越语言学范畴,成为社会文化的镜像:

“新冠”的正确读音是xīn guān,但这一问题的价值远不止于纠错,它揭示了语言规范与使用实践的动态平衡,反映了社会群体在重大事件中对准确表达的集体追求,在疫情渐远的今天,我们仍可从中反思:如何以更严谨、包容的态度对待语言,使其成为沟通与理解的桥梁,而非分歧的导火索。

正如语言学家索绪尔所言:“语言既是社会的产物,也是社会的工具。”“新冠”读音的讨论,终将沉淀为汉语发展中的一个注脚,提醒我们:在变化的世界中,对语言的敬畏与探索永不过时。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~