2019年底,新型冠状病毒(COVID-19)的出现彻底改变了全球的生活格局,这场疫情不仅考验着各国的医疗体系,也引发了公众对生存与健康的深刻思考,一个尖锐而令人不安的问题浮出水面:如果感染了新冠却不接受任何治疗,能活多久?这个问题的答案并非简单,它涉及病毒特性、个体免疫力、医疗干预和社会环境等多重因素,本文将从科学角度探讨这一问题,并反思人类在疫情中的脆弱与韧性。

新冠病毒主要通过呼吸道入侵人体,与ACE2受体结合,引发免疫反应,其病程可分为轻症、中症、重症和危重症四个阶段,约80%的感染者表现为轻症或无症状,这类患者通常仅出现发热、咳嗽、乏力等症状,无需特殊治疗便可自愈,剩余20%的患者可能发展为重症,其中约5%会进入危重症状态,出现急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、多器官衰竭等并发症,死亡率显著升高。

如果不接受任何治疗,患者的生存时间主要取决于病情的严重程度,对于轻症患者,病毒通常在1-2周内被免疫系统清除,生存率接近100%,但对于重症患者,情况则截然不同,研究表明,危重症患者从症状出现到死亡的中位时间约为2-8周,武汉早期的数据显示,未接受治疗的重症患者死亡率高达15%以上,尤其是老年人和有基础疾病者,死亡风险进一步攀升。

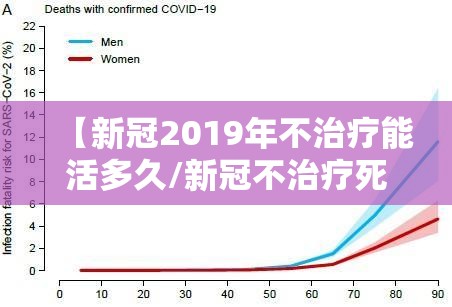

年龄与免疫力:年龄是决定生存时间的核心因素,老年人的免疫系统较弱,且常伴有高血压、糖尿病等基础疾病,病毒更易引发致命并发症,数据显示,80岁以上感染者的死亡率超过20%,而年轻健康群体的死亡率低于0.1%。

病毒载量与毒株变异:不同毒株的致病性差异显著,原始毒株和Delta变种可能导致更快的病情恶化,而Omicron变种虽然传播力强,但致病性相对较弱,未治疗的患者若感染高毒力毒株,生存时间可能缩短至数周。

医疗资源的可及性:即使不主动寻求治疗,社会环境也会间接影响生存,在医疗挤兑的地区,患者可能因缺氧或继发感染而死亡;而在资源充足的地区,即使未治疗,公共卫生措施(如隔离)也可能降低风险。

个体行为与营养状态:休息、补水及营养支持能增强免疫力,未治疗但保持健康生活方式的患者,可能通过自身抵抗力战胜病毒。

疫情初期,武汉和其他疫情中心提供了未治疗生存时间的真实参考,由于医疗资源短暂崩溃,部分患者未能及时获得救治,统计显示,未治疗的重症患者中,从症状出现到死亡的平均时间为3-6周,一项针对意大利疫情的研究指出,未治疗的重症患者死亡率是接受治疗者的2倍以上。

也有极端案例显示个体差异的巨大影响,一些百岁老人凭借强大免疫力自愈,而某些年轻人却因细胞因子风暴迅速死亡,这提示我们,病毒与人类的博弈充满不确定性。

选择不治疗新冠,在现实中往往是无奈之举,而非主动选择,在疫情高峰期,医疗资源短缺迫使许多人“被动未治疗”,反疫苗运动或医疗不信任者也可能拒绝治疗,但从科学角度看,不治疗是一场高风险赌博,现代医学的氧疗、抗病毒药物和激素治疗(如地塞米松)已显著降低死亡率,拒绝治疗无疑会增加死亡风险。

更重要的是,不治疗不仅危及自身,还可能加剧病毒传播,导致社区感染链延长,公共卫生的角度看,个人行为与集体生存密不可分。

新冠2019年不治疗能活多久?答案是一个区间:轻症患者几乎不会因病毒直接死亡,而危重症患者可能在数周内面临生命危险,但更重要的是,这一问题揭示了人类在疫情中的脆弱与适应力,病毒提醒我们,健康不是理所当然,医疗干预和科学防护是生存的关键。

疫情终将过去,但教训长存,未来的公共卫生体系需更注重公平与效率,确保每个人都能获得治疗——因为生存权,不应是一场赌博。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~