2026年是否会再次暴发全球性疫情?这个问题在近年来频繁被公众、科学家和政策制定者提及,新冠疫情(COVID-19)的阴影尚未完全散去,而新的病毒变种、环境变化和全球互联性加剧了人们对未来疫情的担忧,本文将从科学预测、社会因素和预防措施三个维度,探讨2026年疫情的可能性及其应对策略。

从流行病学角度看,疫情暴发并非偶然,而是多种因素交织的结果,病毒变异、动物宿主传播和人类活动范围扩大是主要驱动因素,科学家普遍认为,未来疫情的发生概率较高,但规模和严重性可能因科技进步而有所控制。

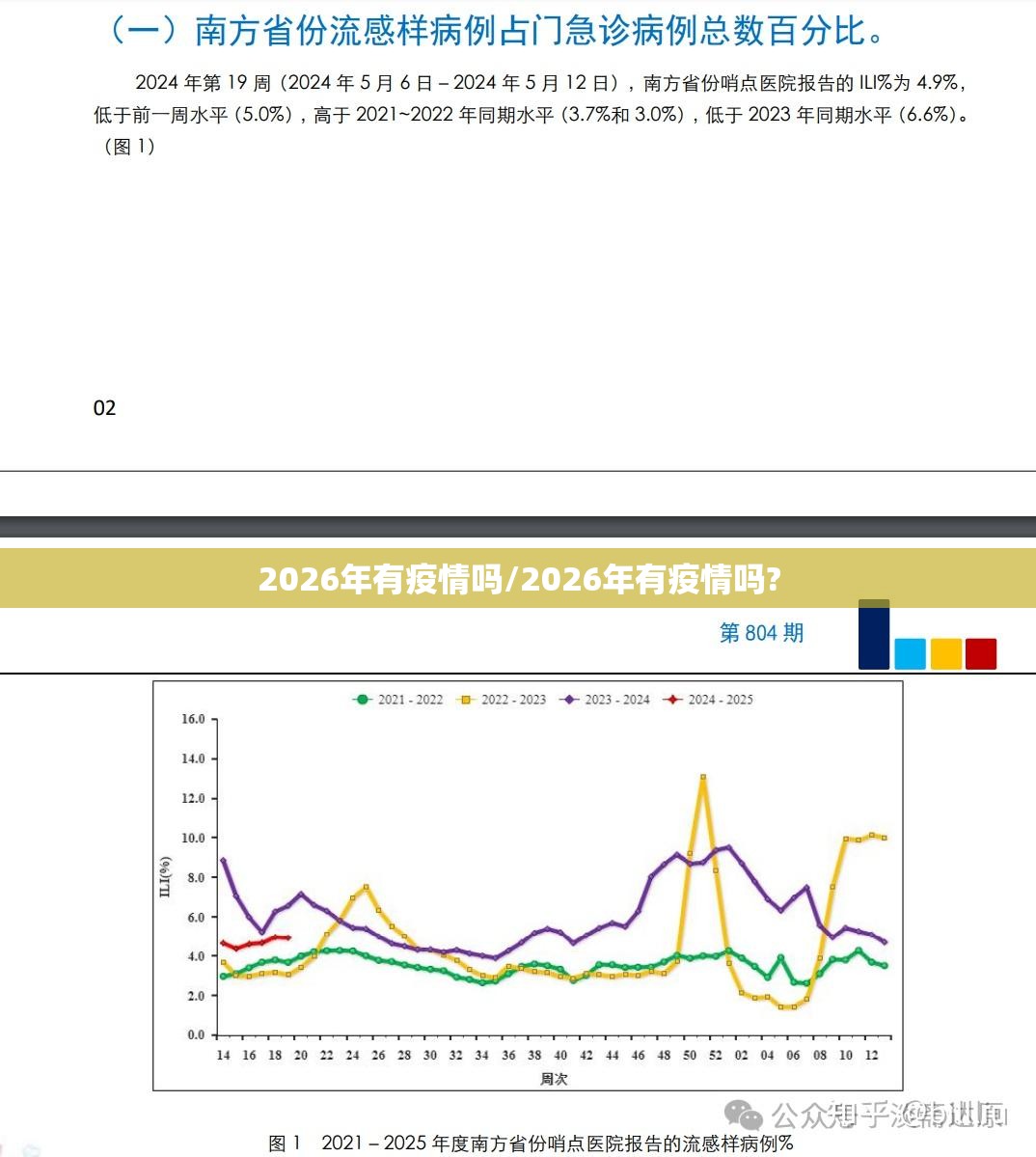

病毒变异是核心问题,RNA病毒(如冠状病毒和流感病毒)具有高突变率,2026年可能出现新的变种,世界卫生组织(WHO)和全球病毒监测网络(如GISAID)已加强监测,但变异方向难以预测,奥密克戎(Omicron)变种在2021年底的出现,证明了病毒进化的不可预知性。

人畜共患病(zoonotic diseases)的威胁持续存在,气候变化和森林砍伐迫使野生动物与人类接触更频繁,埃博拉、SARS和COVID-19均源于动物宿主,研究显示,全球温度上升可能扩大病媒生物(如蚊子)的分布范围,登革热、寨卡病毒等可能重新活跃。

科技进步是积极因素,mRNA疫苗技术已成熟,可在100天内开发出新疫苗;人工智能和大数据用于疫情预测和追踪,这些工具降低了大规模暴发的风险,但无法完全消除。

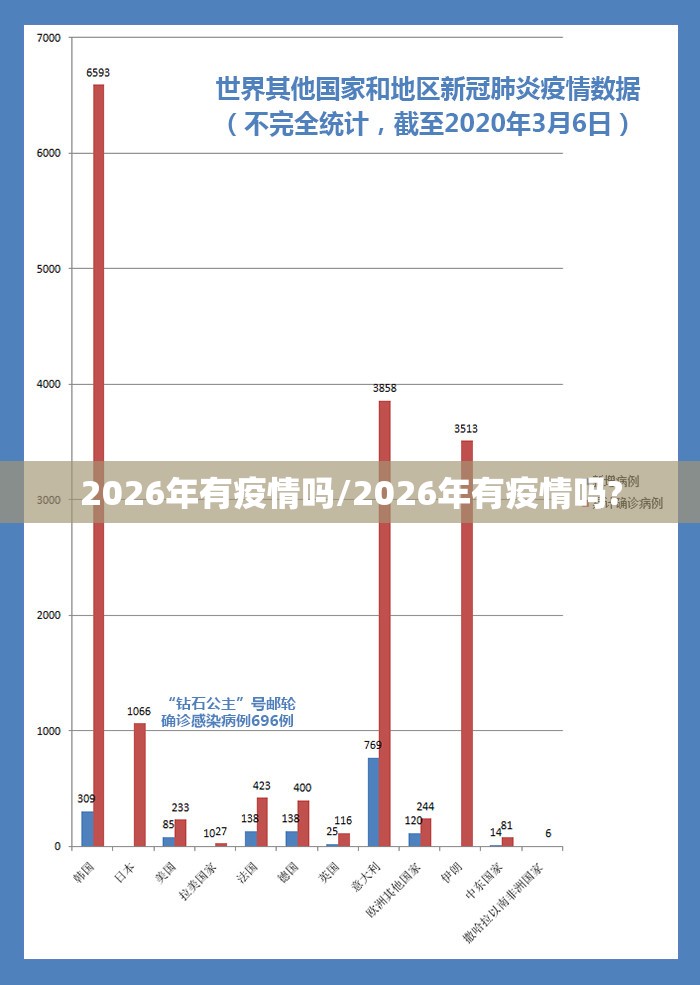

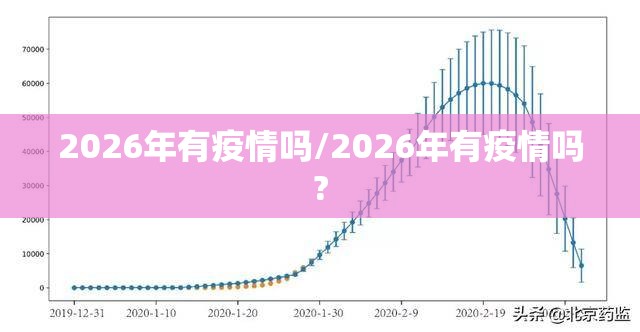

疫情不仅是科学问题,更是社会问题,全球化使病毒传播更快——2020年COVID-19在三个月内蔓延至全球,2026年,跨境旅行和贸易可能恢复甚至超过疫情前水平,这增加了输入性疫情的风险。

各国公共卫生体系的不平等加剧了脆弱性,发达国家拥有先进的医疗资源和疫苗储备,但低收入国家可能缺乏基本检测和治疗能力,世界银行数据显示,非洲部分地区只有20%的人口接种了COVID-19疫苗,这为病毒变异和传播留下了空间。“疫苗民族主义”和信息疫情(infodemic)可能再次干扰全球响应。

但人类也从COVID-19中吸取了教训,WHO的“大流行病条约”(Pandemic Treaty)和“全球卫生安全议程”正在推动国际合作,如果这些机制得以落实,2026年的疫情响应可能更快速、协调。

预防胜于治疗,要减少2026年疫情暴发的可能性,需从以下方面着手:

如果疫情真的发生,快速响应是关键。“封城”和旅行限制应是最后手段,而非首选,数字化工具(如健康码)需平衡隐私与公共安全。

2026年是否有疫情?答案是不确定的,但风险真实存在,科学模型显示,未来大流行病可能更频繁(每10-20年一次),但人类已拥有更多工具和经验,COVID-19教会了我们:团结与合作是应对全球危机的唯一途径。

2026年的疫情风险取决于今天的行动,加强国际合作、投资科学和公平的医疗体系,才能将可能性降至最低,正如比尔·盖茨在2021年所言:“我们无法阻止所有疫情,但我们可以让下一次疫情不再是灾难。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~