2023年,随着新冠病毒的持续演变和全球疫情态势的变化,人们再次将目光聚焦于一个关键问题:今年是否还会出现封城?这不仅关乎日常生活安排,更牵动着社会经济的运行节奏,要回答这个问题,需从多个维度综合分析当前疫情防控形势、政策调整以及未来可能的风险。

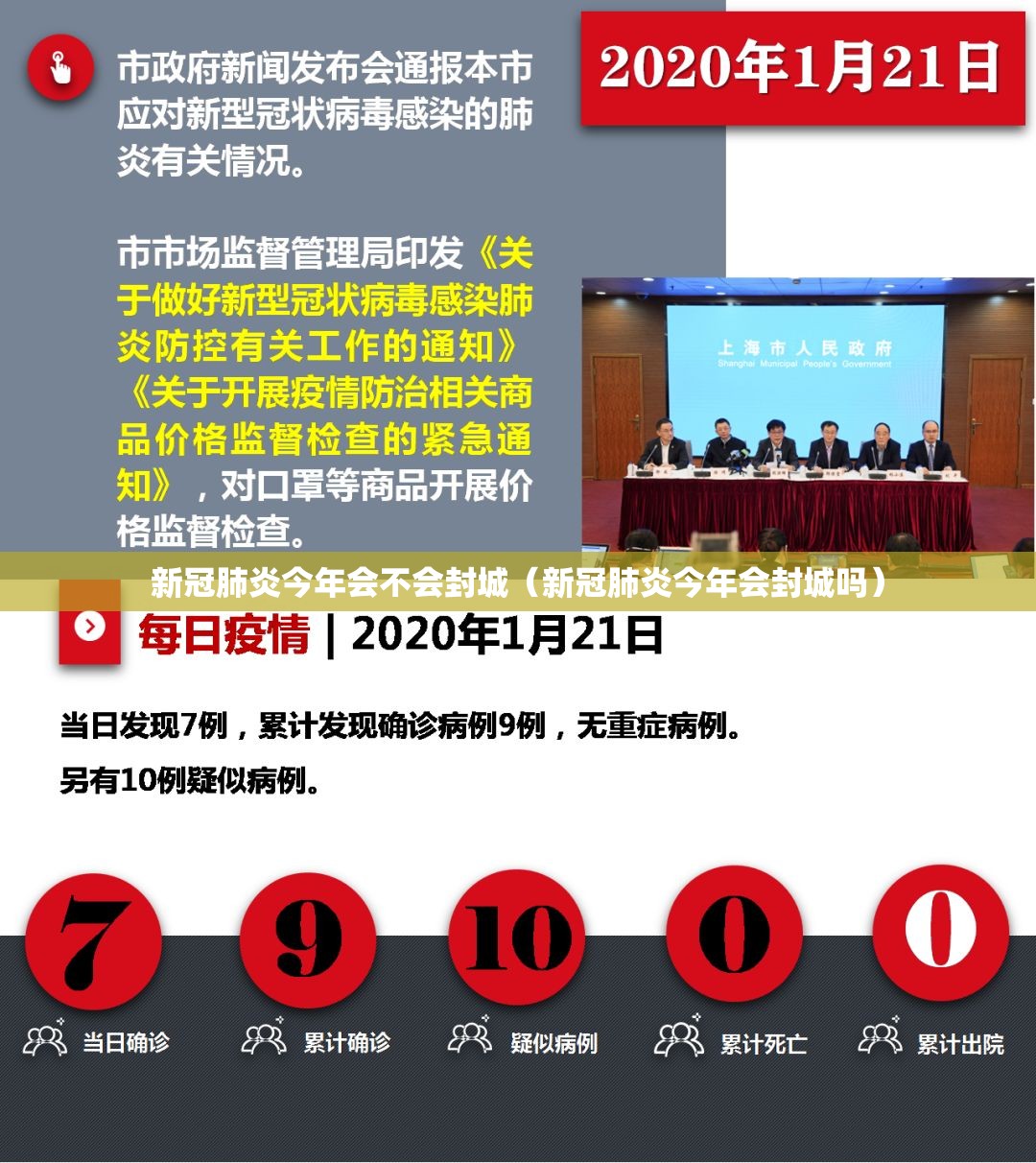

回顾过去三年的防控经验,封城作为一种极端的社会干预措施,主要目的是阻断病毒传播链,尤其在疫情初期或出现大规模爆发时,封城也带来了巨大的经济成本和社会心理压力,2023年,全球多数国家已转向“与病毒共存”的策略,中国也在不断优化防控政策,例如实施“二十条”和“新十条”措施,强调科学精准防控,减少对经济社会活动的影响,这表明,大规模封城的可能性已显著降低。

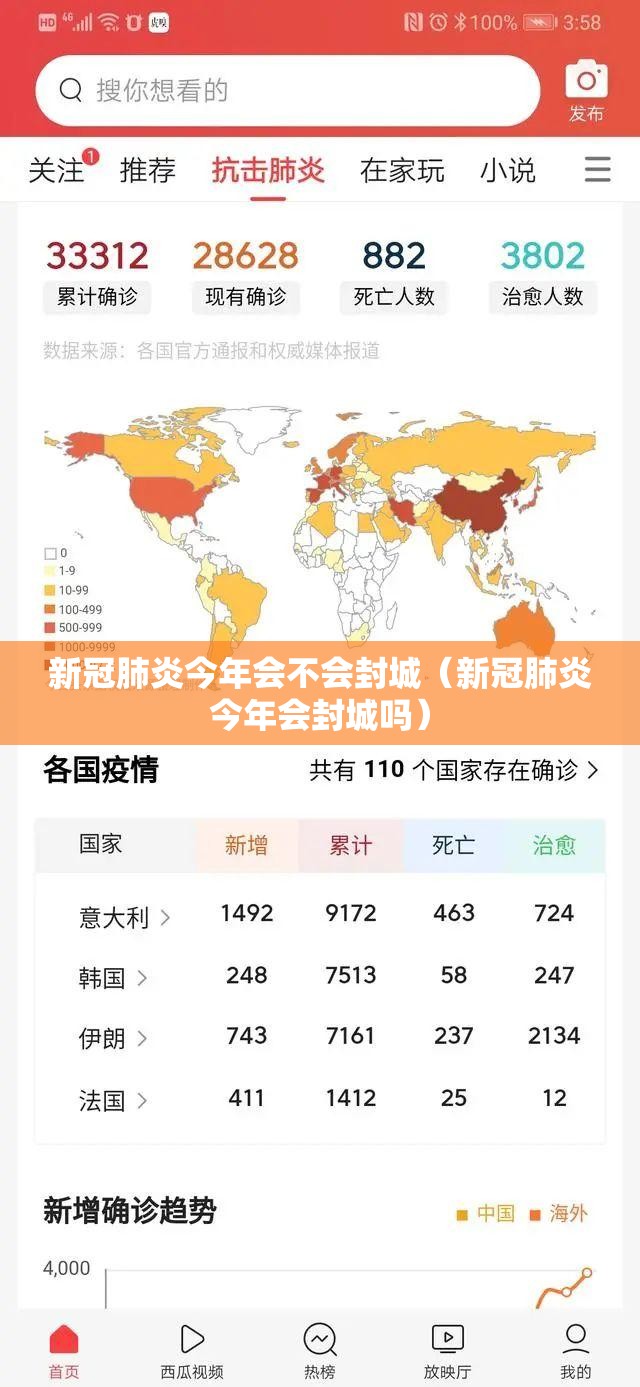

新冠病毒的变异特性是关键因素,奥密克戎变异株及其亚型仍是主流,其特点是传播力强但致病性相对减弱,疫苗接种的普及和自然感染形成的免疫屏障,使得人群整体免疫力提升,世界卫生组织(WHO)数据显示,全球超过70%的人口已接种至少一剂疫苗,这降低了重症和死亡风险,即使出现局部疫情,封城的必要性也大大减少,相反,各地更倾向于采取针对性措施,如高风险区划定、常态化核酸检测或居家隔离,而非“一刀切”的封城。

社会经济压力是决策的重要考量,封城会导致产业链中断、消费萎缩和就业压力增大,2023年,全球经济复苏乏力,中国正着力推动经济回暖,强调“疫情要防住、经济要稳住”,政府更倾向于使用精准工具,如闭环管理或数字化防控(如健康码升级),以平衡防疫与发展,近期部分城市出现散发病例时,多采用临时管控或区域静态管理,而非全城封锁,这反映了政策的灵活性和人性化。

公众意识和 preparedness(准备程度)的提升也改变了防控格局,经过三年疫情,人们已习惯戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯,这有助于减缓病毒传播,医疗资源的扩容(如ICU床位增加和药物储备)和分级诊疗体系的完善,降低了医疗挤兑风险,这意味着,即使感染人数短期上升,系统也能更好应对,减少对封城的依赖。

不确定性依然存在,如果出现全新变异株,其致病性和逃逸能力远超当前毒株,封城作为“最后手段”仍可能被考虑,世界卫生组织多次警告,疫情尚未结束,各国需保持警惕,中国疾控中心也强调,要坚持动态清零,但更注重科学精准,今年封城的概率较低,但不可能完全排除,尤其在冬季呼吸道疾病高发期或突发公共卫生事件中。

2023年新冠肺炎导致大规模封城的可能性较小,政策更倾向于精准防控和常态化管理,以最小化对社会的影响,但这不意味着我们可以放松警惕——个人防护、疫苗接种和应急准备仍是关键,疫情防控将更依赖科技和数据,而非简单化的封锁,正如专家所言,“我们已从抗疫的‘战时状态’转向‘常态化管理’,这是进步,但也考验着智慧和韧性。” 在这个变局之年,保持理性、积极适应,才是应对未知的最佳方式。

答案取决于病毒与我们自己的选择:科学防控、全球合作与人性化决策,将共同书写2023年的疫情篇章。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~